發布時間: 2025-11-21

中央研究院「臺灣橋梁計畫」系列講座(Taiwan Bridges)昨(20)日正式揭開序幕,首場邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院羅傑・科恩伯格(Roger D. Kornberg)教授,以「疾病的終結?生物醫學的非凡發展及其對人類的意涵」(The End of Disease? The Extraordinary Developments in Biomedicine and the Implications for Humanity)為題,提出大流行病的科學解方。演講吸引逾500位師生參與,現場互動熱烈,引領聽眾重新思辨在生醫科技迅速演進的時代,人類是否真能迎來「疾病的終結」。

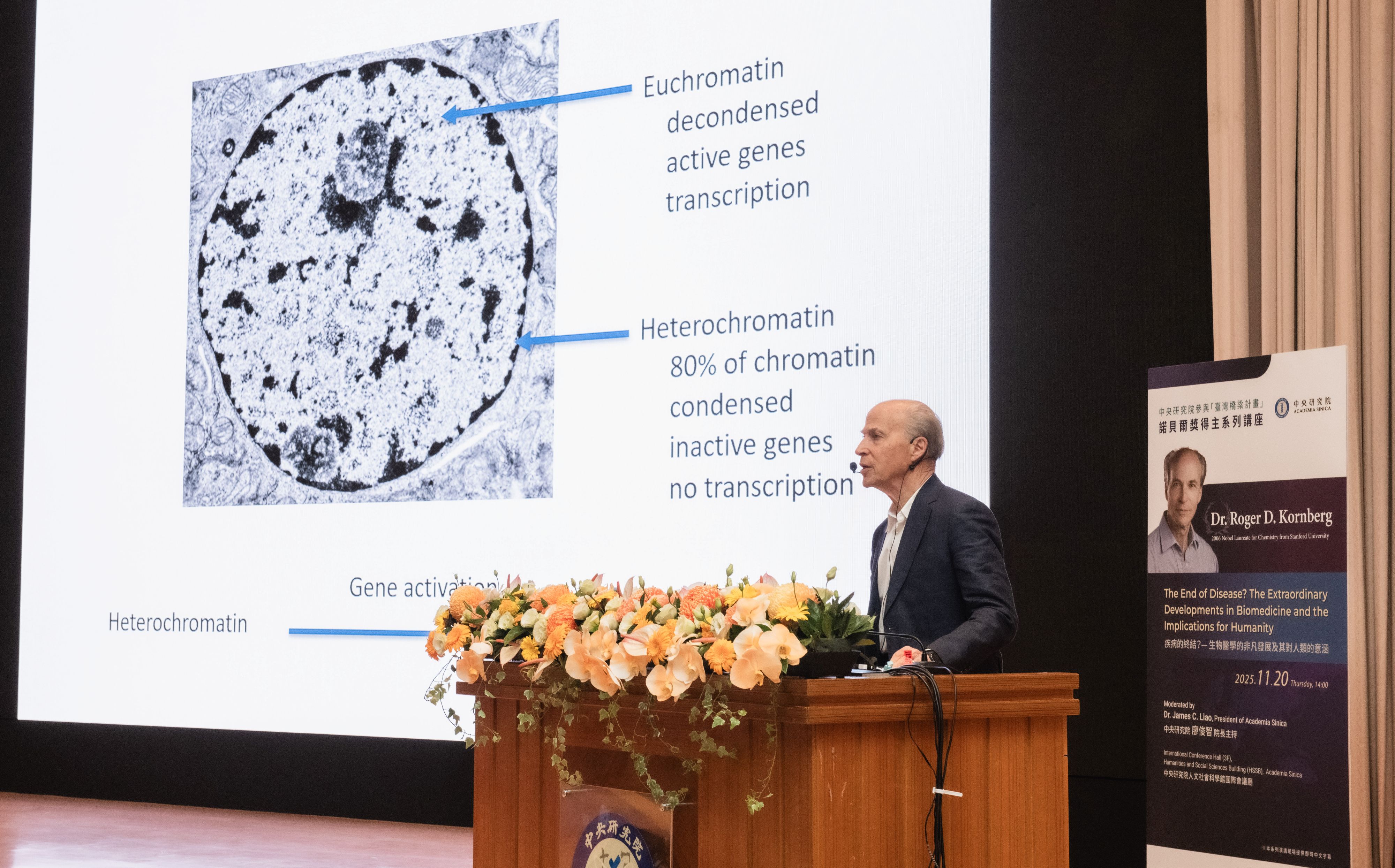

本院廖俊智院長致詞時指出,科恩伯格教授為分子與結構生物學領域的指標性科學家,他揭示真核生物「基因轉錄」的分子機制,即去氧核醣核酸(DNA)上的遺傳資訊如何精確複製成核糖核酸(RNA),而於2006年獲頒諾貝爾化學獎。此研究不僅推進基礎生物學的理解,也為診斷技術、藥物開發與生醫研究奠定重要基礎。科恩伯格教授是諾貝爾獎史上少數的父子檔得主之一,其父親阿瑟・科恩伯格(Arthur Kornberg)曾於1959年獲諾貝爾生理醫學獎,可謂跨世代的獨特典範。

科恩伯格教授與中研院淵源甚深,曾於2009年受邀擔任「中央研究院講座」並來院演講,相隔16年後再以「臺灣橋梁計畫」諾獎得主身分訪臺,象徵國際交流情誼的延續,更體現中研院致力推動全球科研合作的使命。

科恩伯格教授在本次演講中首先指出,現今世界出現反科學的聲音,已對全球發展造成深遠危害。接著,他表示,雖然新冠肺炎(COVID-19)疫情已淡出大眾視野,但下一場更具威脅性的大流行——流感,極可能已在醞釀。他提出,「小分子干擾核糖核酸」(siRNA)可能是一個預防及治療病毒感染的有效方式。若開發成功,此方法未來可望應用於多種疾病的治療,包括神經退化性疾病與癌症。

此外,科恩伯格教授並介紹一個關於染色體結構的最新研究成果。這些研究挑戰現行的主流觀點,在滿場專家學者學生中,激起廣大迴響。科恩伯格教授針對所有專業提問,都詳盡分析解釋,並強調研究者批判性思考的重要性。他雖為諾奬得主,但反對年輕學子視其爲偶像,反而鼓勵挑戰權威。

專題演講之外,科恩伯格教授今(21)日亦與本院生物化學研究所、化學研究所研究人員舉行學術座談,就核酸生物學、基因體編輯、醣科學與藥物遞送等主題深入討論。

「臺灣橋梁計畫」由中研院攜手臺灣大學等11所國內學研機構,與世界和平基金會(International Peace Foundation)共同推動,致力促進臺灣與全球頂尖學者的深度交流。自2025年11月至2026年4月,將邀請31位諾貝爾獎得主來臺,其中10位將應邀至中研院,橫跨和平、化學、物理與生醫領域。

今年12月1日接著有2018年諾貝爾和平獎得主Nadia Murad女士將帶來「誰能推動全球衝突相關性暴力(CRSV)的終結?個人故事的力量與行動主義的角色」(Who can influence the end of conflict-related sexual violence (CRSV) worldwide?–The power of personal stories and the role of activism)演講。報名連結:https://reurl.cc/yKMR0M

-

林昇德代理簡任秘書,中央研究院國際事務處

(02) 2789-9446,lsd@gate.sinica.edu.tw

-

房翠瑩,中央研究院秘書處媒體公共事務小組

(02) 2789-8821,fangzi@as.edu.tw

-

林彤組長,中央研究院秘書處媒體公共事務小組

(02) 2789-8820,tunglin@as.edu.tw

首頁

首頁