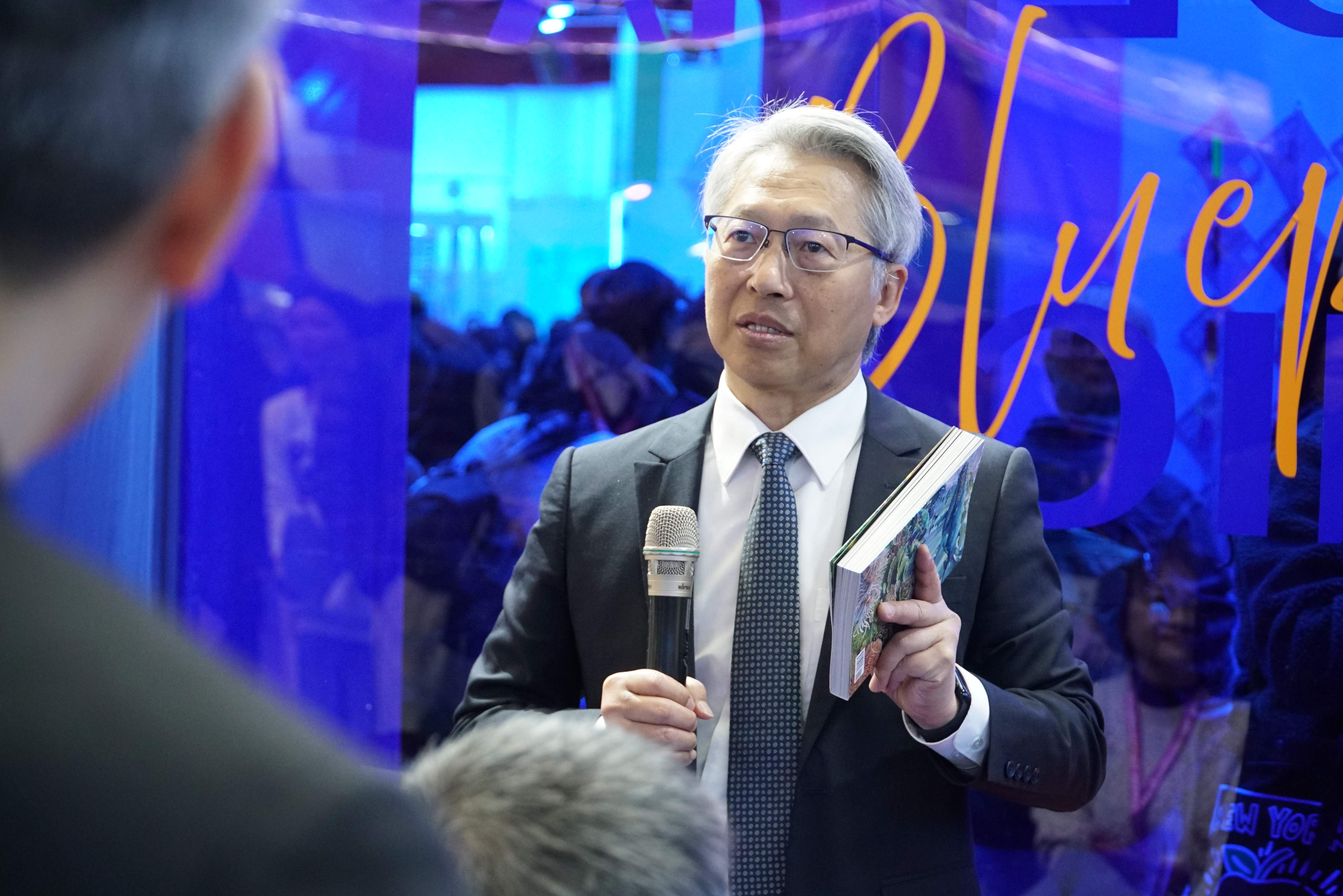

- 理察.羅伯茨爵士(Dr. Sir Richard J. Roberts)演講。(圖片來源:中央研究院)

2026-02-06

- 會議活動

- 國際事務處

臺灣橋梁計畫〉從實驗室到餐桌: 諾貝爾生醫獎得主羅伯茨以科學解密基因改造食品

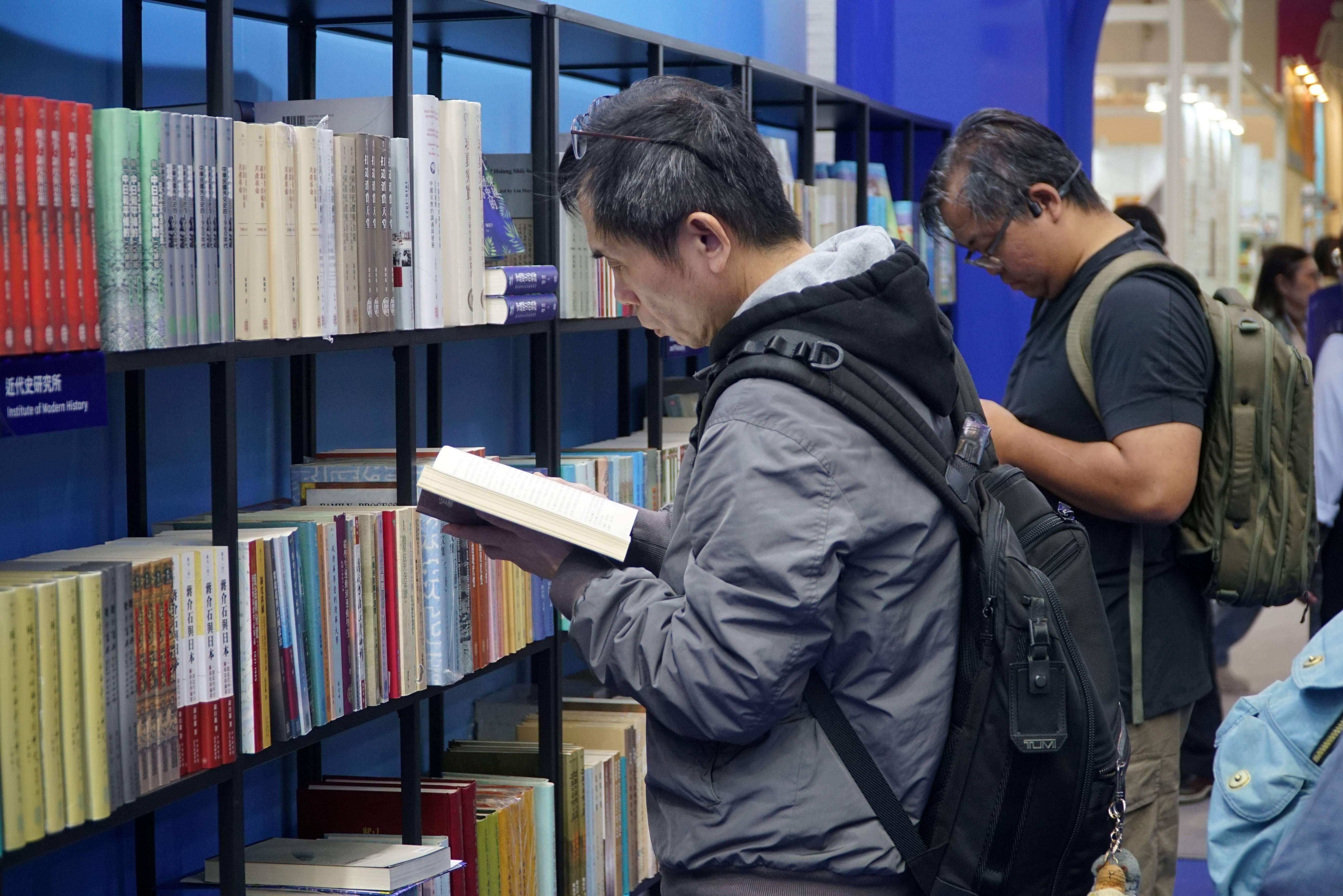

- 廖俊智院長與中研院主管出席開幕茶會。(圖片來源:中央研究院)

2026-02-03

- 會議活動

- 歷史語言研究所

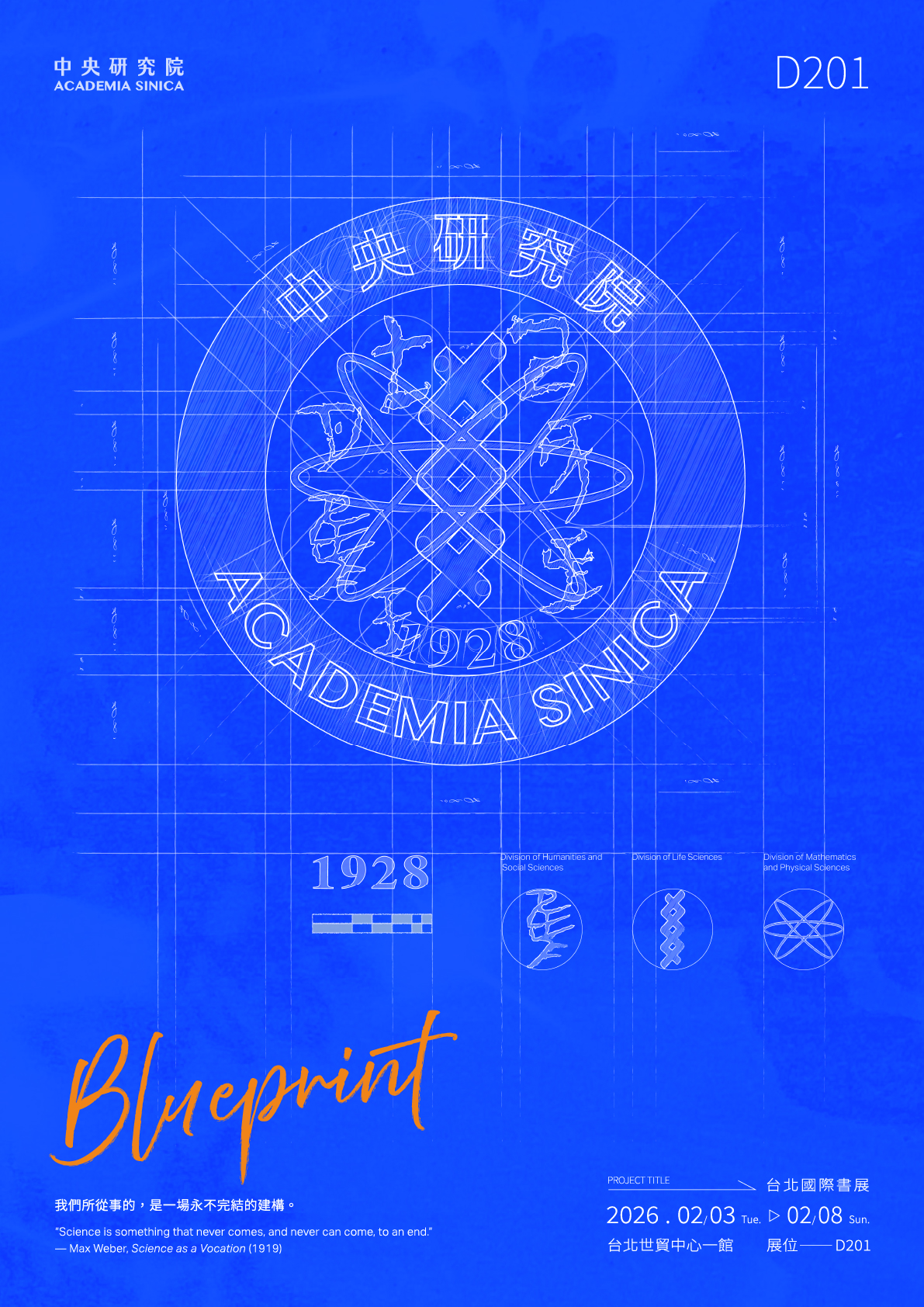

【2026台北國際書展】 展現百年知識「藍圖」 首度揭開中研院區建築軌跡

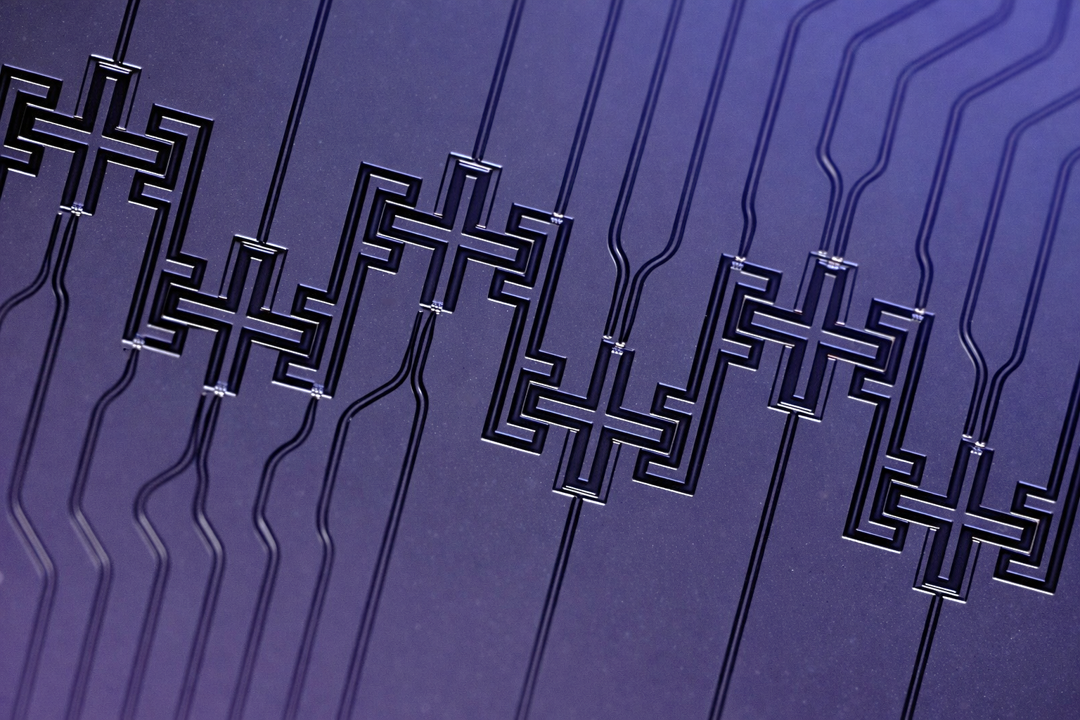

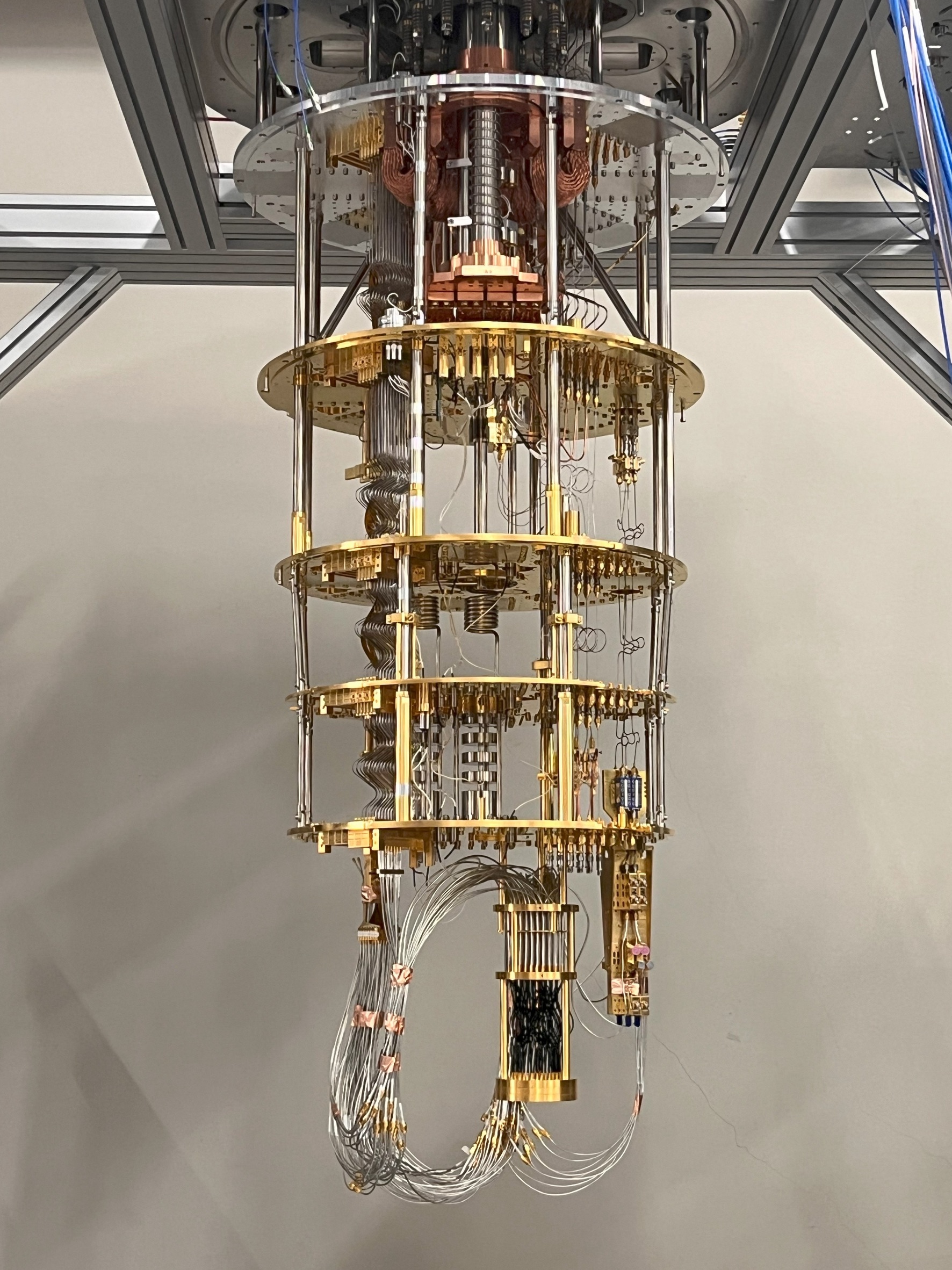

- 中研院自研自製新一代「20位元超導量子晶片」。(圖片來源:中央研究院)

2026-01-29

- 研究成果

- 關鍵議題研究中心

中研院發表20位元超導量子電腦 製程實力躋身全球領先行列

- 南院週年音樂會大合照。(圖片來源:中央研究院)

2026-01-27

- 會議活動

- 南院服務處

科學與音樂的饗宴_中研院南部院區週年之夜共譜新章

- 米歇爾‧梅爾(Michel Mayor)教授演講。(圖片來源:中央研究院)

2026-01-23

- 會議活動

- 國際事務處

臺灣橋梁計畫〉諾貝爾物理學獎得主米歇爾‧梅爾中研院開講 外星生命是否存在?揭開系外行星奧秘

- 塞爾格.哈羅契(Serge Haroche)教授演講。(圖片來源:中央研究院)

2026-01-19

- 會議活動

- 國際事務處

臺灣橋梁計畫〉諾貝爾物理學獎得主哈羅契 中研院開講 剖析雷射科學與量子科技的前瞻發展

- 林常青合聘研究員報告2026年經濟情勢總展望預測分析。(圖片來源:中央研究院)

2025-12-22

- 會議活動

- 經濟研究所

2026年臺灣經濟情勢總展望記者會—雲開未盡,月色已現

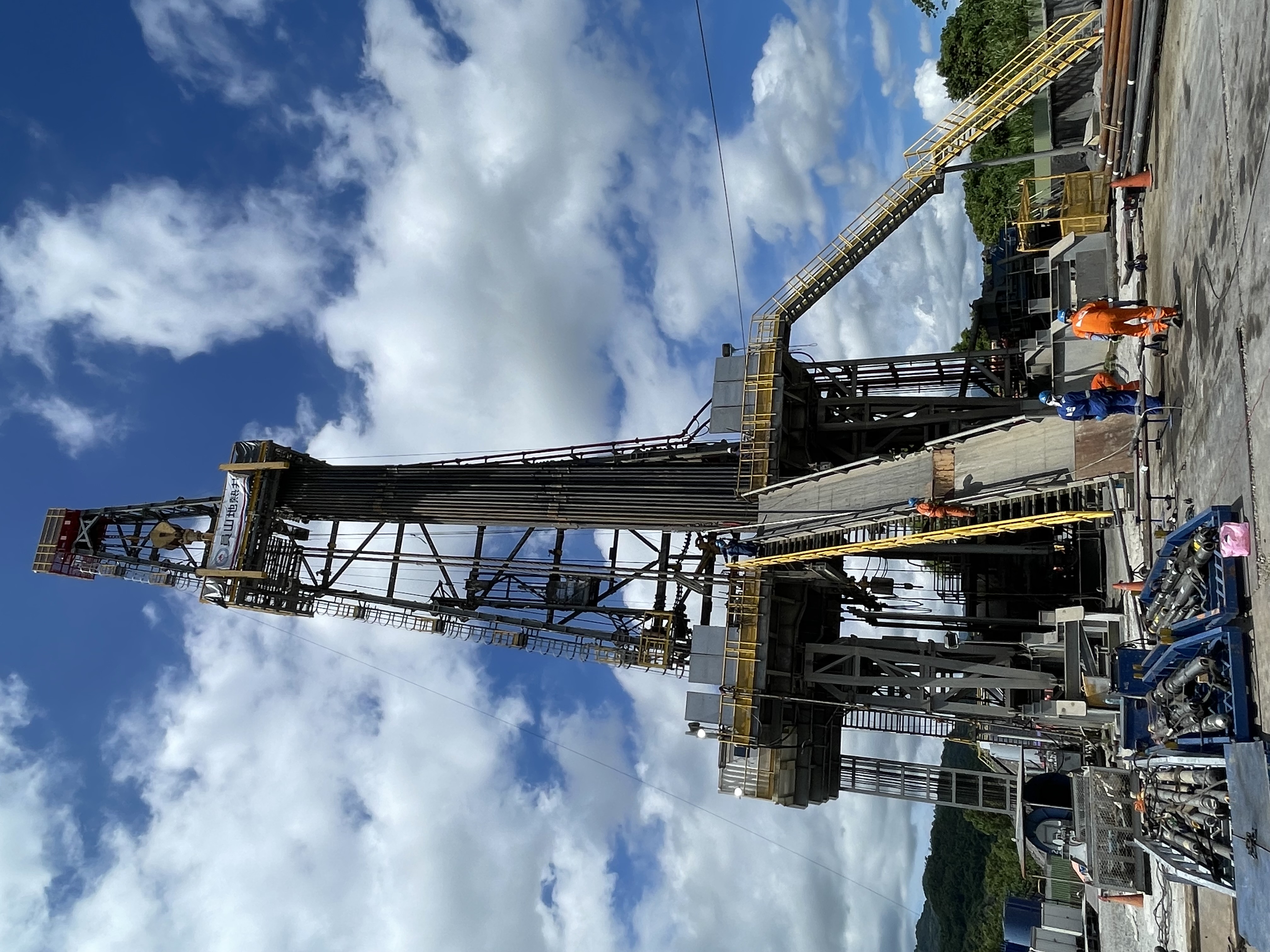

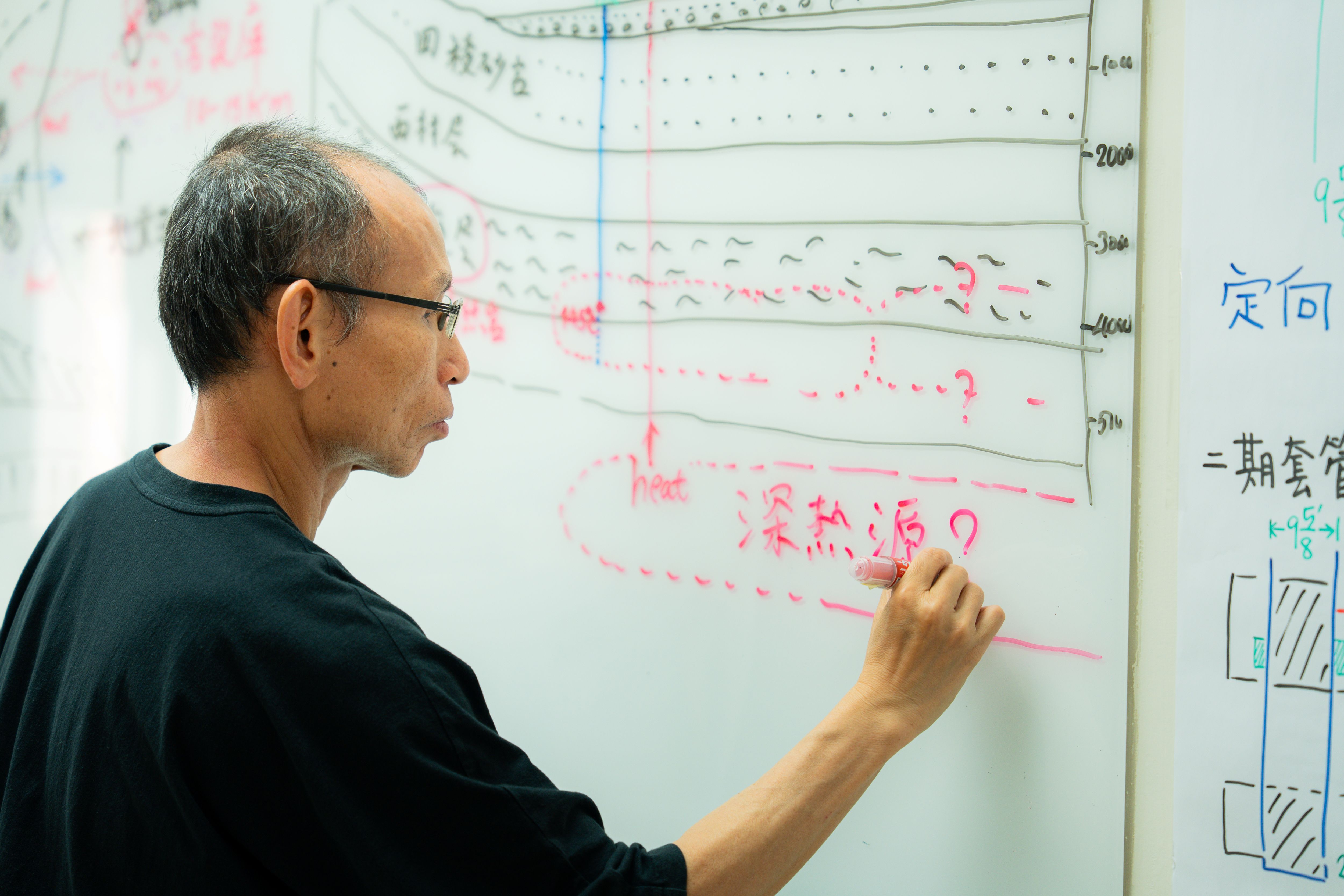

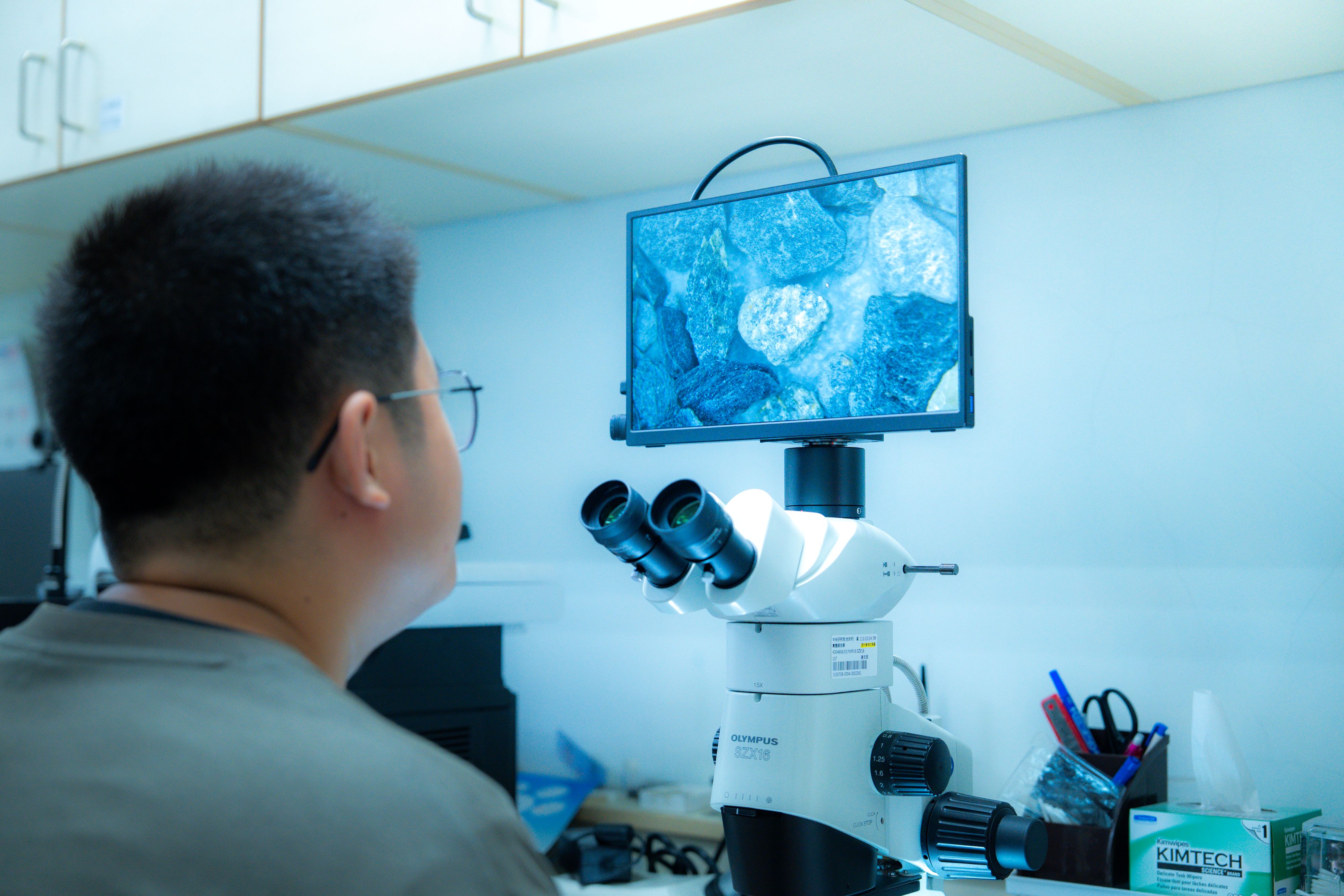

- 中研院與中油於宜蘭員山開鑽「深層地熱探測井」,首度深鑽至地下近4,000公尺,井底實測溫度接近攝氏150度,並證實該區域地下存在上湧熱源。(圖片來源:中央研究院)

2025-12-10

- 研究成果

- 永續科學中心

中研院攜手中油深鑽近4000公尺 發現高潛能地熱儲集層

- (由左至右)世界和平基金會主席Uwe Morawetz、中研院社會所陳志柔所長、彭信坤副院長、娜蒂雅.穆拉德(Nadia Murad)女士、廖俊智院長、陳美華教授、中研院國際事務處孟子青處長。(圖片來源:中央研究院)

2025-12-02

- 會議活動

- 國際事務處

臺灣橋梁計畫〉中研院引領當代人權對話 諾貝爾和平獎得主娜蒂雅.穆拉德呼籲全球終止衝突性暴力

- 中研院廖俊智院長與「2025年年輕學者研究成果獎」與「第十四屆人文及社會科學學術性專書獎」得主合影。(圖片來源:中央研究院)

2025-12-01

- 會議活動

- 學術及儀器事務處

2025年年輕學者研究成果獎、人文社科專書獎 中研院公布得主

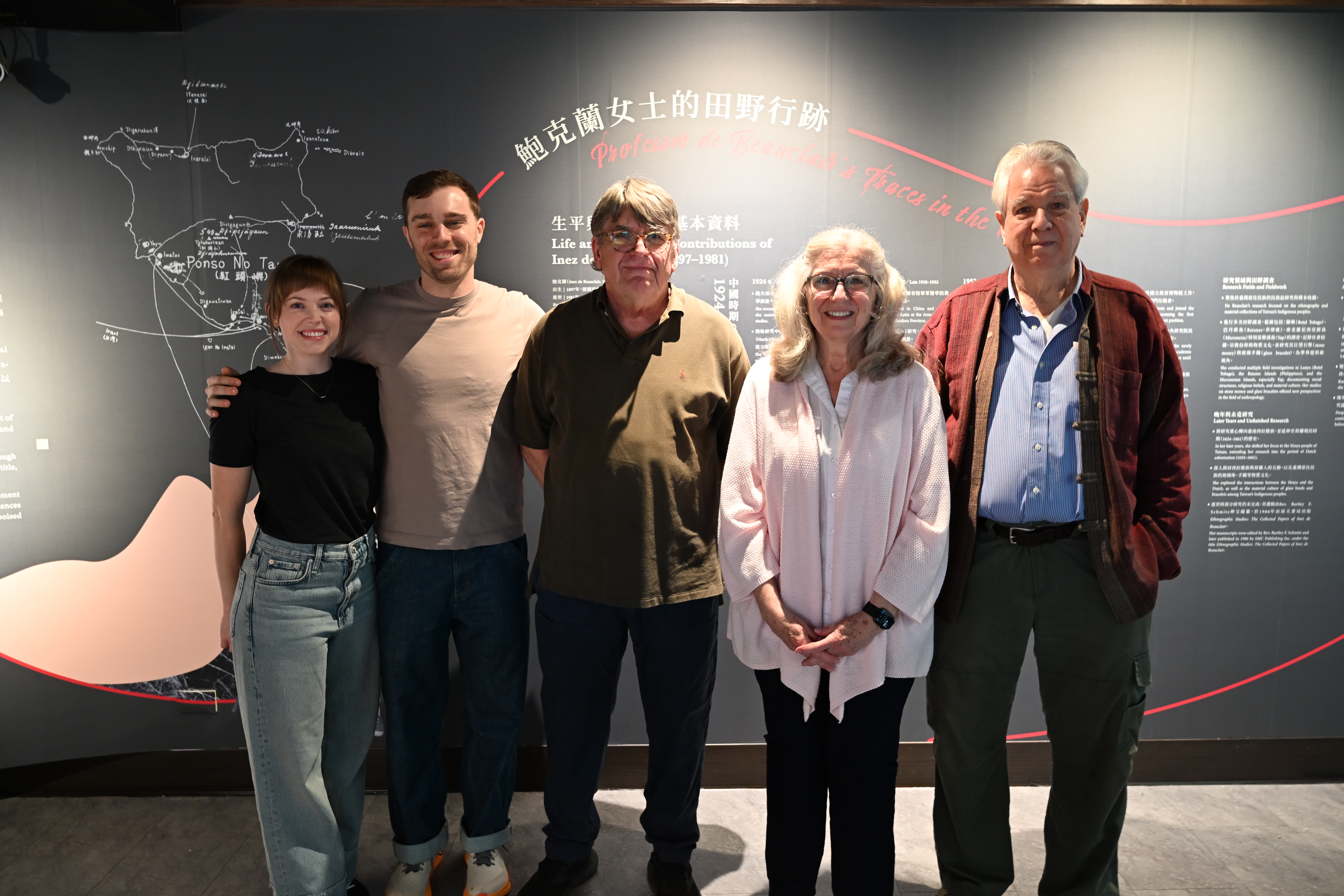

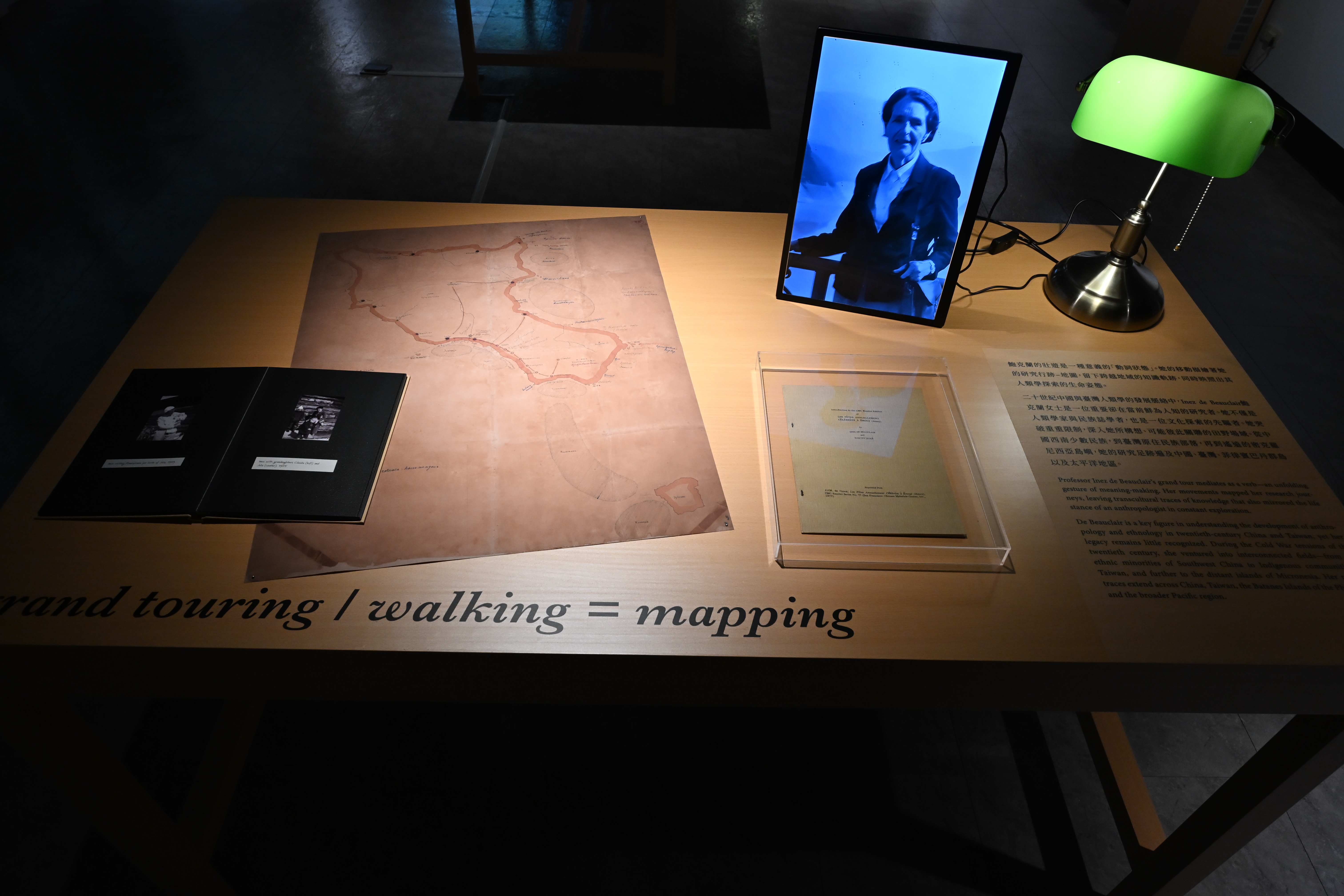

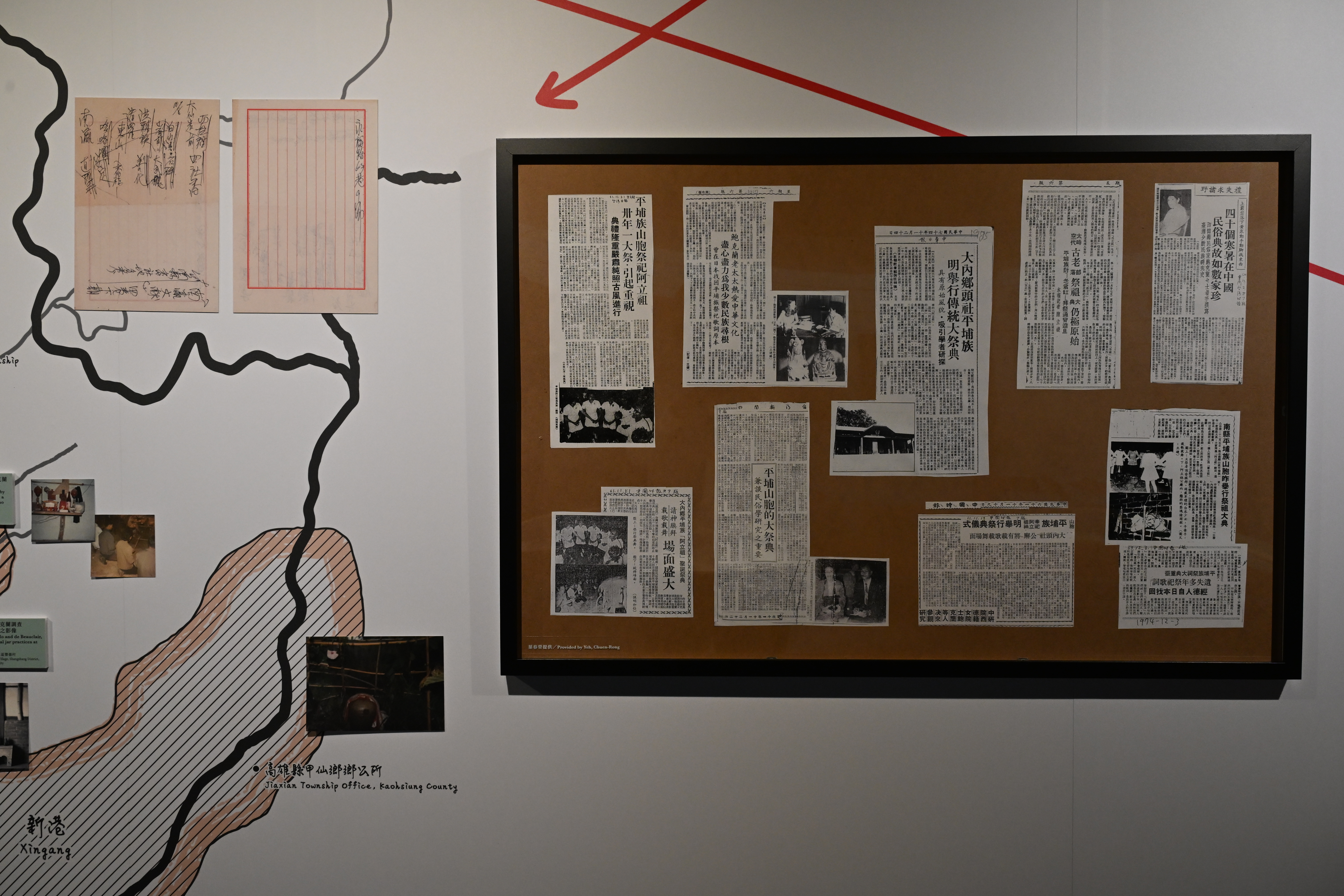

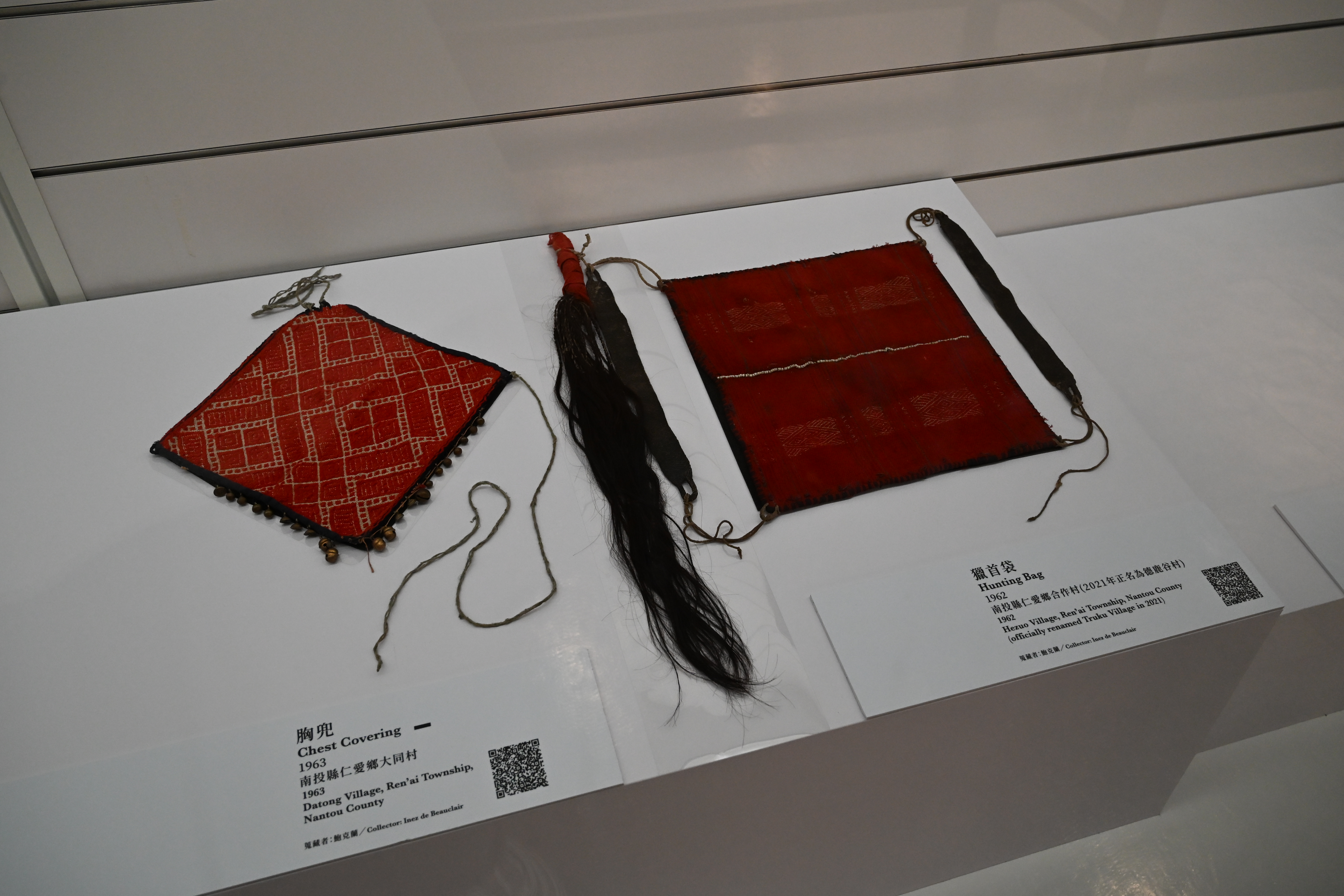

- 廖俊智院長致贈感謝狀,感謝鮑克蘭女士的孫女鮑娟麗(Julia de Beauclair),捐贈文物、田野資料、相片予民族所。(圖片來源:中央研究院)

2025-11-24

- 會議活動

- 民族學研究所

解密文化探索先行者 中研院民族所推出「鮑克蘭先生的臺灣壯遊」特展

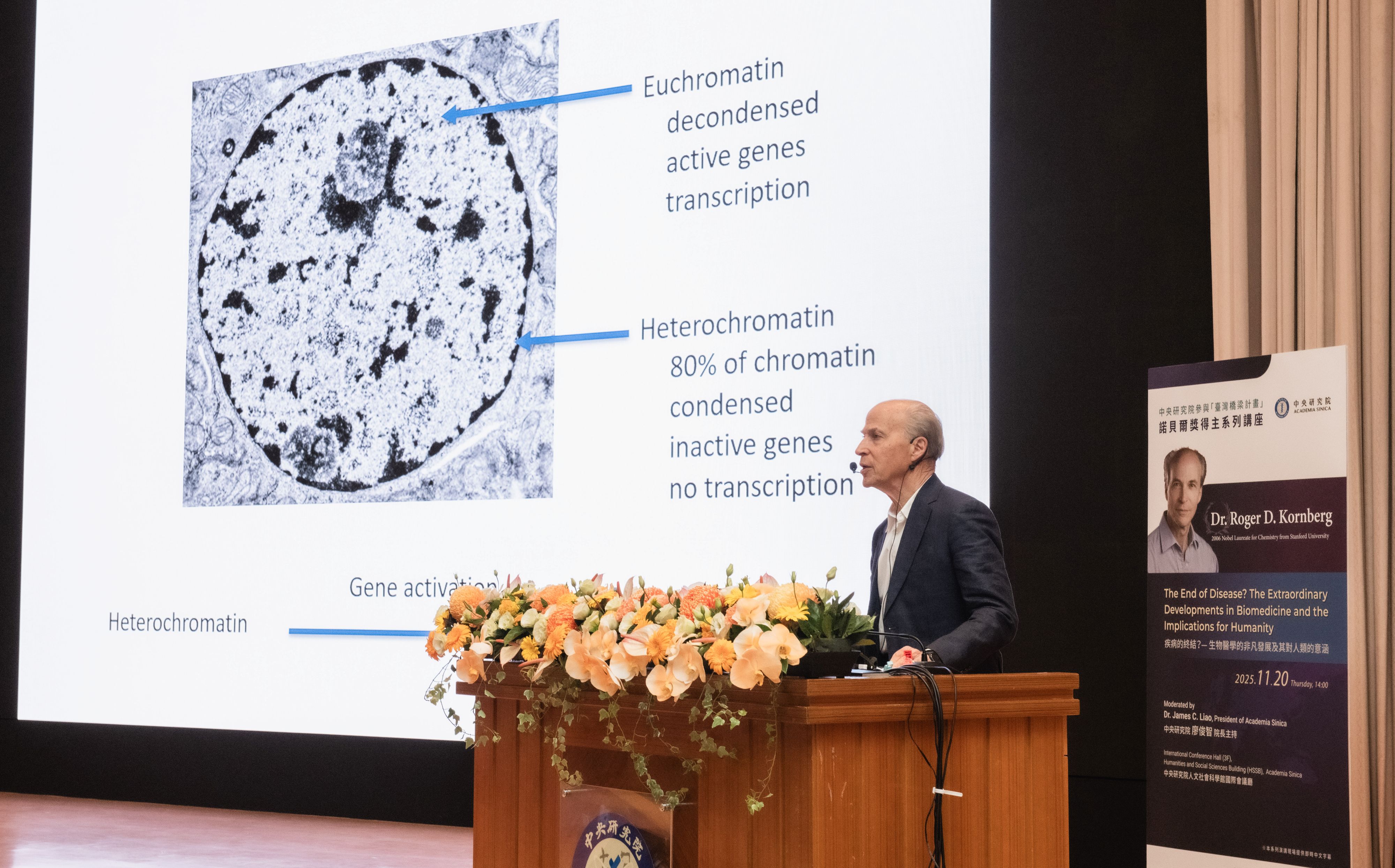

- 2006年諾貝爾化學獎得主羅傑・科恩伯格教授在中研院「臺灣橋梁計畫」首場講座,提出大流行病的科學解方。(圖片來源:中央研究院)

2025-11-21

- 會議活動

- 國際事務處

臺灣橋梁計畫〉中研院首場講座開講 諾貝爾化學獎得主羅傑・科恩伯格提出大流行病解方

首頁

首頁演講。(圖片來源:中央研究院).png)

合影。(圖片來源:中央研究院).jpg)

.jpg)

.jpg)

植微所吳素幸特聘研究員、農生中心葉國楨特聘研究員、台史所林玉茹研究員、彭信坤副院長、廖俊智院長、關鍵中心李超煌主任、林怡君副秘書長、南服處陳秀月處長、.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

教授演講.jpg)

教授合影.jpg)

教授演講.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)