發布時間: 2024-12-25

本院於2024年12月5、6 兩天,在南部院區舉辦新進研究人員交流會,探討在學術研究的成功之道。兩天交流豐富充實,廖俊智院長分享如何設定研究生涯的方向,並以「本院對研究的態度」進行專題演講,揭示中研院的使命與發展願景,更以自身的學術與職涯經驗,勉勵新進研究員秉持「雄心善智」(Ambition, Responsibility, and Wisdom),透過科學追求真相與突破。

會中學術諮詢總會及院本部各處室也藉此機會,全面性地介紹本院的研究資源、計畫申請、升等續聘、學生學程、國際合作、研究成果推廣等策略,以及經費採購、資訊安全、研發成果管理、廉政倫理等常用的基本規範。使新進研究人員能全盤瞭解在本院職涯發展之道。

本院對研究的態度:不僅是做研究,而是做全球頂尖研究

「臺灣隊為什麼贏得世界棒球冠軍?」廖院長以時事話題開場,指出關鍵的致勝因素在於「決心」與「科學」。全隊有著不服輸的決心,利用科學方法情搜及訓練。這道理同樣適用於學術研究,「成就全球頂尖研究」是中研院存在的最重要立論基礎,而決心與科學缺一不可。即使是在地化的主題,也要有決心並以科學的精神,達到值得世界學習的卓越成果。什麼是科學精神呢?就是實事求是的態度。「研究的目的,不是要證明自己是對的,而是要發現真理」,廖院長分享他研究生涯最重要的座右銘。更敦促研究人員跨出舒適圈,勇敢挑戰未知的領域。並以哥倫布發現新大陸以為是「印度」為例,說明「拓荒者永遠是「錯」的」。在科學領城中拓荒,不要怕失敗,「在重要問題上的部分進展,比在不重要問題上的完全解決更值得」。

他更希望研究人員要思考,學術研究能不能用來解決當前社會面臨的關鍵問題,並聚焦於只有中研院的組織架構、環境及能力,才能解決的「關鍵」問題,以達成本院的第二項使命「善盡社會關鍵責任」,這也是社會賦予本院的期待。追求以上兩項願景,才得以吸引人才,彰顯本院與大學之不同,並呼應本院的第三項使命「延攬培育卓越人才」。

落實敘述性履歷(Narrative CV),反映多元的研究貢獻

從近年的研究成果,已經可以看出本院設定之發展願景、目標和行動策略的亮眼成效。過去5年,本院研究人員以通訊作者身分發表於國際頂尖期刊Nature、Cell、Science 的論文顯著成長,從前個5年期的5篇到目前5年期的15篇;人文組近兩年出版專書與論文集計有300餘本,及發表學術論文數逾830多篇,成果卓著。此外,本院同仁在國科會傑出研究獎與教育部學術獎的得獎人數亦屢創新高。

量化指標雖有參考價值,但廖院長指出,過於強調量化指標可能誤導研究的本質。未來本院將落實在各級升等考核時以敘述性履歷(Narrative CV),綜合評量研究人員在(1) 智識貢獻 (包含團隊合作中個人的具體貢獻)、(2)人才培育(包含教學和研究指導等)、(3) 對所/中心及本院的貢獻,以及與社會相關者互動的表現。藉此可更全面地評估不同領域不同角色研究人員的貢獻與影響力,而非僅以論文發表數做為單一衡量標準。這也能鼓勵研究人員堅守本院核心價值,專注於探索重要問題。

在大科學時代,團隊協作的重要性愈發突顯,團隊研究是現代科學發展的重要方向。廖院長說,研究者在團隊中要清晰地表述主要成員的角色和貢獻,避免含糊地說「我們一起完成了某件事」,也不要漠視合作者的貢獻。真正的科學合作在於既尊重團隊合作,也反映個人努力,正如一個家庭,成員緊密合作、但也有各自獨立的貢獻。切勿為了在升等考核中張顯獨立性(Independence)而勸阻年輕PI合作,反造成實質的孤立 (Isolation)。這是目前升考核中一大盲點。但各PI也要在團隊合作中證明自身的貢獻。

跨出研究的舒適圈!勇於挑戰與突破

廖院長以2023年諾貝爾生醫獎得主卡麗可‧卡塔琳(Kariko Katalin)的故事為例,鼓勵新進人員勇於跨出舒適圈,大膽跨入新的研究領域。從comfort zone 跨出後會進入fear zone, 接著要進入learning zone, 最後會達到growth zone。並永保正向態度態度:不要抱怨,也不要覺得自己是受害者 (Do not complain and feel victimized) ,不要對任何人心懷怨恨 (Do not carry grudge against anybody) 。

他以自身的經驗,分享如何選擇關鍵的研究問題。擔任助理教授時參加新進教員的培訓課程,他從中學到面對問題應先問自己,這問題是「重要的」還是「緊急的」?兩者有何不同呢?許多事情雖然緊急,但未必重要;而許多重要的事情卻往往不具緊迫性。我們常耗費注意力因應緊急事件,例如有截止日期的報告或會議準備,但因此忽略那些真正重要、值得研究的關鍵問題。廖院長提醒大家,在研究生涯中,應學習將重要的事情,轉化為我們主動去完成的「緊急」事項。跨出舒適圈是件重要的工作,但不會有deadline,若不主動,永不「急迫」。

院長向現場的新進人員提問:「在選擇研究題目時,應該專注於眾所周知待解的問題,還是大膽提出全新的問題?」如果是後者,將會面臨許多挑戰,比如要說服他人這是更重要的問題,甚至證明這確實是一個值得研究的主題。說服和證明的過程頗具考驗,這也是為何多數人傾向於研究已知領域。廖院長建議,研究者可從既有問題中,尋找自身的切入點,發掘新的解決方案,逐步累積成果,解決更重要的問題。最重要的是,不要畏懼提出新的問題,因為突破性的研究通常來自於挑戰現狀,敢於探索未知的領域。

不要讓過度思考阻礙行動,設定檢核點,付諸行動

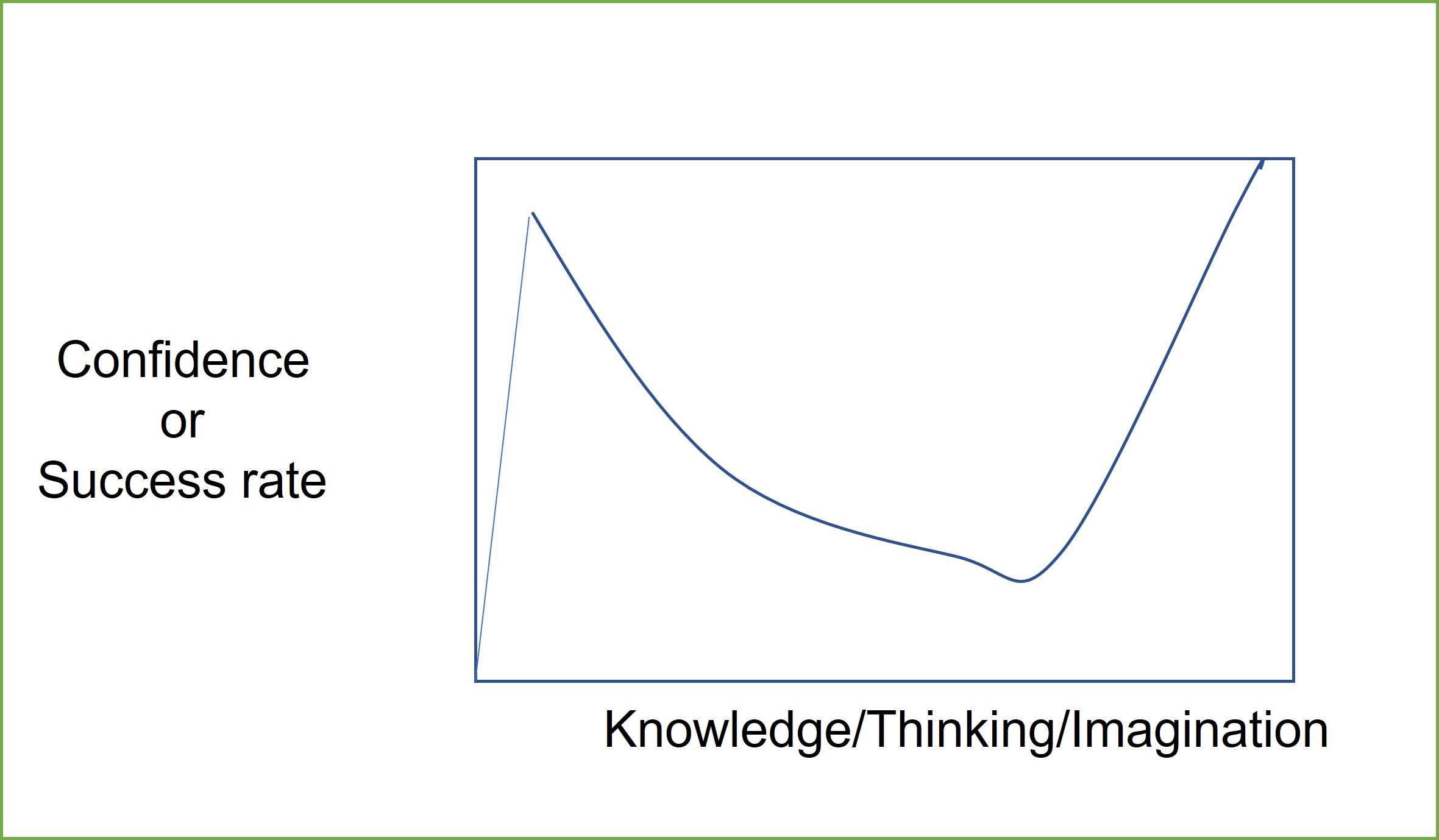

世界上的重要問題很多,哪一個才是適合由我來研究和解答的問題?廖院長以圖示說明將問題付諸研究的重要性。圖示的左側軸線代表自信度或成功率,橫向軸線則代表研究者所擁有的知識、投入的思考與想像力。在你幾乎沒有相關知識的階段,自信度可能是最高的,因為你可能會覺得:「我做的任何事情一定都會成功。」這種盲點源於對事情的了解有限。然而,隨著知識的增加,自信度往往會下降,直到你真正深入了解為止。

在設計研究時,這種情況尤為常見,思考得越多,自信反而越低,成功的可能性似乎也隨之下降,而這種現象在亞洲尤其普遍,我們的教育訓練比較強調抽象思考,善於解釋問題、指出錯誤,而老師則負責糾正答案。雖然這讓我們擅長發現潛在問題,但也導致我們常常不敢付諸實踐,因為總在擔心:「萬一哪裡出錯了呢?」要克服這種狀況,關鍵在於避免過度思考,研究生涯應該設立明確的檢核點,並以事實和數據作為判斷依據。唯有如此,才能有效平衡深思熟慮與實踐執行,推動研究向前進步。

一般的計畫審查,也多重於Preliminary data,及週全的研究計畫,對於問題的重要性及大膽的假設,通常視而不見或付之闕如。因此我們在中研院的關鍵突破計劃,特別強調問題的重要性及假設的創新性,對於既有的證據就較不重視。廖院長鼓勵研究人員對實驗失敗的可能性保持開放態度。他指出,有時候意想不到的結果反而能帶來全新的見解和發現。如果每個研究都完全如預期的結果,人類無法獲得突破性的進步。

演講最後,院長再次回到「本院對研究的態度」,期許新進研究人員一步一步累積職涯,都要抱持探索和解決問題的決心,並且以科學的精神和方法付諸行動,就能達成目標。

首頁

首頁