【專欄】應用「樂活氣象」熱預警系統降低健康風險

作者:龍世俊研究員(兼任環境變遷研究中心副主任)

本文主要介紹一項基於科學實證建置的熱預警系統,就是目前已納入中央氣象署(以下簡稱氣象署)的手機應用程式「樂活氣象」中的「健康氣象」。

本文前半段主要介紹「健康氣象」採用的熱指標之科學意義及本土科學實證,後半段簡要說明「健康氣象」重要功能,推薦大家都能使用「健康氣象」來降低您及家人面臨極端天氣事件時可能的熱傷害風險,尤其是老年人與小孩的健康風險。

「健康氣象」採用的熱指標是綜合溫度熱指數 Wet-bulb globe temperature (簡稱為WBGT),它同時考量氣溫、相對濕度、太陽輻射及風速,是最能代表人體生理所受熱壓力(heat stress)的指數。我們由切身經驗知道,天熱時體溫升高,皮膚微血管擴張,藉由排汗散出體內積蓄的熱。如果所處大氣環境中相對濕度高,皮膚不易排汗,就容易造成體內熱壓力累積;而若是環境風速大、電風扇吹風或者使用扇子搧風,燥熱感會降低很多。再者,我們都知道在操場上受太陽輻射直接照射,會比在樹蔭下熱很多。因此,人體生理熱壓力會受到大氣環境中氣溫、相對濕度、太陽輻射及風速之影響,而WBGT就是同時考量此四項參數的熱指數。由於高溫發生的時間、地點,與WBGT發生高值的時間、地點並不一致,所以兩者間不能互相替代。

目前日本、香港、澳洲及臺灣都將WBGT做為熱預警的指標之一。其它各國的氣象單位大都使用溫度、或者是僅考量溫度及濕度的指數,但那些指標都是熱舒適度指標(如:體感溫度),是詢問民眾主觀的舒適程度所得到的指標,與實際生理熱壓力並不相關。難怪曾有學者評鑑美國20個城市熱預警之有效性,發現那些熱預警無法有效降低熱傷害死亡率(Weinberger et al., 2018),有可能是因其使用不合適的指標。氣候變遷下的熱預警系統,是要避免熱衰竭、中暑等熱傷害的發生,這些傷害嚴重時會造成橫紋肌溶解、腎功能損傷、甚至死亡。因此,熱預警應要採用與生理熱壓力息息相關的WBGT,而非熱舒適度指標。

由1950年代起,就有眾多文獻報告WBGT與熱傷害的關係。尤其是美國軍方為了防止軍人在高溫高濕環境之中暑及熱衰竭等致命熱傷害,很早就使用WBGT做為熱指標(Yaglou C.P., Minard D., 1956)。後來WBGT廣泛為美國及世界各國勞工單位採用,做為預防勞工熱傷害的指標。我國勞動部也早在民國六十三年即採用WBGT,有相對應的輪班工時規定。除勞工外,近年來,國際上亦有不少文獻呈現WBGT與一般民眾熱傷害之關係。

我們團隊分析臺灣2000 至2014年氣象與健保資料,以小時為單位來計算溫度、體感溫度及WBGT,並調整年齡、性別、週間與週末、空氣污染等其它影響因素,發現與「每日最高溫度」及「每日最高體感溫度」相比,「每日最高WBGT」與總死亡數、熱傷害之就診及急診數上升的關係更一致且更強烈(Cheng et al., 2019);換言之,WBGT比溫度及體感溫度更合適做為臺灣熱預警的指標。進一步分析臺灣2000 - 2017年資料,發現當「每日最高WBGT」高於32.5度時,全臺熱相關疾病急診數是其他天(小於32.5度)的1.83倍(Lung et al., 2021)。

由於臺北是盆地地形,比平地容易累積熱,因此不論是溫度或WBGT,臺北盆地通常比中南部要高。本團隊分析2002 至2017年臺北市及新北市的資料,發現當「每日最高WBGT」高於36度時,當天熱相關疾病急診數是小於36度日子的2.66倍,其中以男性增加幅度較高,是3.46倍,年齡方面,以0至14歲的孩童增加較多,是8.32倍(Lung et al., 2023)。

我們團隊以上述科學實證與各政府單位溝通,說明以WBGT做為熱預警指標的適用性及必要性。在2020年,本人受衛生福利部國民健康署(以下簡稱為國健署)及中央氣象局(現已升級為氣象署)邀請,共組「健康氣象e起來」團隊,參加總統盃黑克松競賽。團隊目標就是建置這項基於科學實證的熱預警系統,納入氣象署的手機應用程式,並且結合國健署淺顯易懂的自我保護說明,使民眾利用手機就可得到及時的熱預警以及保障健康的因應作為。很榮幸地,我們獲得「卓越團隊」(前五強)的肯定。「健康氣象」已於2021年起正式納入氣象署的手機應用程式「樂活氣象」中。

圖一 :中央氣象署手機APP「樂活氣象」中「健康氣象」Logo及警示分級(左)、五天預警截圖(中)與選擇鄉鎮市區及推播截圖(右)

「樂活氣象」的logo如圖一左上所示,可在Apple Store或Play Store下載。在其分項「健康氣象」中的熱預警分級,是使用上述臺灣熱傷害急診之科學實證,在「每日最高WBGT」大於等於32、34、36及38度時,分為注意、警戒、危險、高危險四等級,並以黄、橘、紅、紫色來標示,方便民眾依照顔色因應。圖一中間是氣象署每三小時更新WBGT預報的截圖,您可選擇細緻到「鄉鎮市區」的地理位置,下方提供此地區未來五天的WBGT預報,並以顔色註明警示等級。圖上當天是紫色高危險級,第二天則是橘色警戒級。

由於老年人為熱傷害之高脆弱族群,而許多老年人不會使用智慧型手機,因此「健康氣象」特別針對高脆弱族群的照顧者或親友,設計了特別功能,以提醒家中長者或其他不會使用智慧型手機的弱勢族群。大家可以設定多個您關心親友所在的「鄉鎮市區」。當預報該地區會達到上述熱傷害等級時,「健康氣象」會主動推播給您;您可使用臉書或line介面(圖一右下),直接轉傳通知給親友,提醒他們做好自我保護。這樣貼心的照顧者介面設計,就是希望擅長使用手機APP的年輕人或中年族群,能協助親友中的老人、孩童、或身心障礙者降低在極端天氣事件發生時的健康風險。

再者,針對您選定的「鄉鎮市區」,氣象署會提供未來48小時內每三小時的WBGT預報(圖一右中間),方便您預先調整未來工作時程,例如調整室外運動或出差時間,以避免熱傷害。同時,大家也可以選擇待在室內有空調的公共場所,如社區活動中心、圖書館或大賣場等,避免高溫及曝曬,亦節省能源使用,達到省錢也顧健康的目的。萬一身體不適,「健康氣象」也提供一鍵求救功能,請按圖一右上方的救護車按鈕,會直接提供最近的三間醫療院所資訊,一按就能求救。

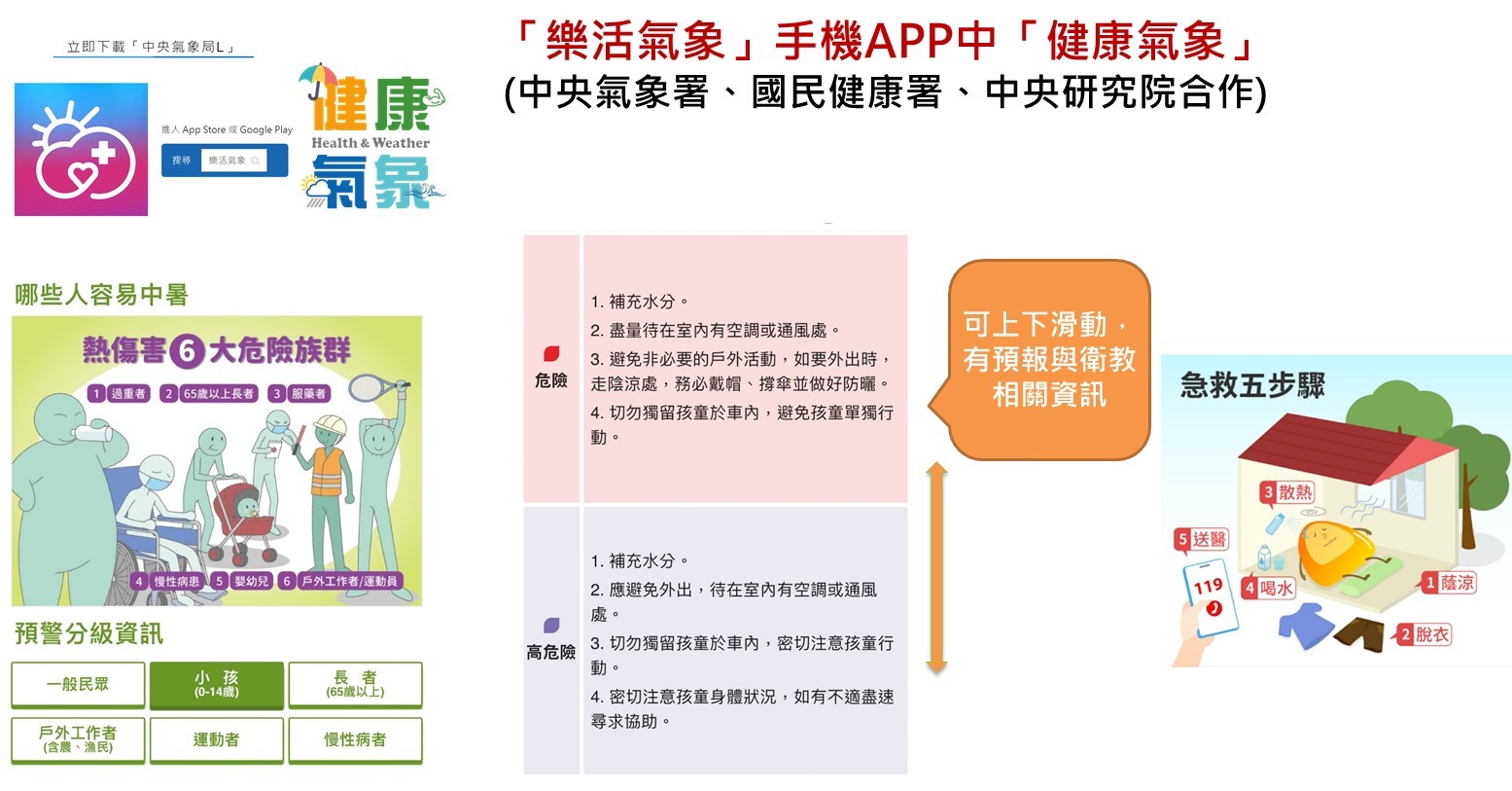

圖二:「健康氣象」APP中,國民健康署針對六類民眾(左)在不同警示層級皆有對應之因應作為(中),亦有急救步驟(右)。

「健康氣象」是氣象署與國健署合作的產品,因此國健署也細緻地針對一般民眾、小孩、長者、戶外工作者、運動者及慢性病患者等六大類的民眾特性(圖二左),提供各類民眾在不同警示分級時的自我保護措施(圖二中間)。希望大家提高警覺,在高熱環境中適當喝水、適當穿衣、適時輪替工作,降低可能的健康傷害,也可直接連結至國健署健康九九網頁獲得更詳細資訊。若旁邊有人中暑,「健康氣象」直接提供重要的急救五步驟(圖二右),可以救人一命。

臺灣都市地區的升溫幅度是全球的兩倍。儘管臺灣有高空調普及率,許多老年人及家庭主婦為了省錢,在家都不開冷氣,也不知道去公共場所吹冷氣避暑,因此近年來室內中暑的案例頻傳。再者,營造業勞工、農漁民、外送員、郵差、交通警察、機場地勤、運動員、軍人等等常因工作或訓練關係曝曬在大太陽下,最好能注意此WBGT預報,機動調整自己作息,適當補充水份,就能保障自己健康。更重要的是,負責調配工作的長官、工地主任等能彈性調整工時,讓員工們能避開危險級以上的時段,別在外曝曬工作,能有效降低團隊成員的熱傷害風險。

學童的戶外體育課時間也需要避開高WBGT時段。由於位於副熱帶的臺灣常有午後雷陣雨,雲團可能在中午就已形成,可以擋掉部份太陽輻射,因此根據我們團隊在全臺20個測站的分析,上午十點至中午十二時這段時間的WBGT值,大部份都高於中午十二時至下午二時的WBGT值,即WBGT與溫度趨勢不同,溫度是中午過後高於中午之前,而WBGT則大多是中午前高於中午過後,為了避免學童受高熱影響而中暑,校長及老師們要適當安排戶外體育課的時間。

總結而言,基於科學實證的「健康氣象」能提供最及時(每三小時更新一次)、與預防熱傷害最相關的「WBGT」預報,地理解析度精細至各鄉鎮市區。大家在熱天進行戶外工作或運動時,應注意此預報,機動調整作息,並快速查閱符合各人特性的保護措施因應,以保障健康;同時,即時警示您關心的親友,提醒他們避險。目前,「健康氣象」亦提供冷傷害及溫差之預警,皆是基於科學實證的預警系統。氣候變遷下,不論政府機關、私人單位與民眾,皆需要學習善用數位預警系統,以降低臺灣社會整體的健康衝擊。

參考文獻

1. Cheng, Y. T., Lung, S. C. C., & Hwang, J. S. (2019). New approach to identifying proper thresholds for a heat warning system using health risk increments. Environmental Research, 170, 282-292.

2. Lung, S. C. C., Yeh, J. C. J., & Hwang, J. S. (2021). Selecting thresholds of heat-warning systems with substantial enhancement of essential population health outcomes for facilitating implementation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18), 9506.

3. Lung, S. C. C., Liou, M. L., Yeh, J. C. J., & Hwang, J. S. (2023). A pilot heat-health warning system co-designed for a subtropical city. PLoS One, 18(11), e0294281.

4. Yaglou C. P., Minard D., (1956). Prevention of heat casualties at marine corps training centers. Armed services technical information agency document service center AD099920.

5. Weinberger, K. R., Zanobetti, A., Schwartz, J., & Wellenius, G. A. Effectiveness of National Weather Service heat alerts in preventing mortality in 20 US cities. Environment International 2018;116: 30-8.

首頁

首頁