發布時間: 2025-11-05

作者、圖片來源:柯忠廷助研究員、陳啟東特聘研究員(本院物理研究所與關鍵議題研究中心)

2024年,中研院成功自製5位元超導量子電腦;2025年,更進一步成功以8吋晶圓機台製作高品質超導量子位元,同時揭牌全國首座量子晶片製程研發平台與量子計算測試平台。「量子電腦」、「量子晶片」是現今世界矚目的科研焦點,你一定聽過,但你知道它們長什麼樣子、又是怎麼做出來的嗎?本篇文章將帶領大家,進入陳啟東特聘研究員兼執行長帶領的量子電腦專題中心,開箱這座打造未來運算核心的量子電腦實驗室!

國家級量子科技研究基地就在這裡!

聯合國將 2025 年定為「國際量子科技年」(IYQST),而臺灣首台自研自製的5位元超導量子電腦,現在就在中研院南部院區!量子電腦專題中心隸屬於中研院關鍵議題研究中心,團隊由陳啟東特聘研究員擔任執行長,核心成員包括:柯忠廷助研究員、陳彥君助技師與呂德輝助技師等,我們的目標是打造出一個能讓臺灣在量子科技領域站穩腳步的研究基地。

我們中心近期於南部院區建立了兩個重要的量子設施平台,分別為:「量子晶片製程研發平台(QC-Fab)」以及「量子計算測試平台(QC-test)」,這兩個平台是為了支援臺灣產學界發展超導量子電腦技術的全方位研究,從最核心的量子晶片製作、輔助量子晶片的次系統測試,到量子位元的操控、自動化軟體及量子演算法開發——在這裡,全都能一站式完成(圖一)。

同時,我們的另外一個目標是建立8吋晶圓等級的製程技術,以製造更優於原有量子實驗室製程的量子晶片,並利用這套技術,發展出可控制、可重複、具擴充性的穩定製程,幫助臺灣量子科技的未來打下更堅實的基礎。

超導量子電腦的「心臟」

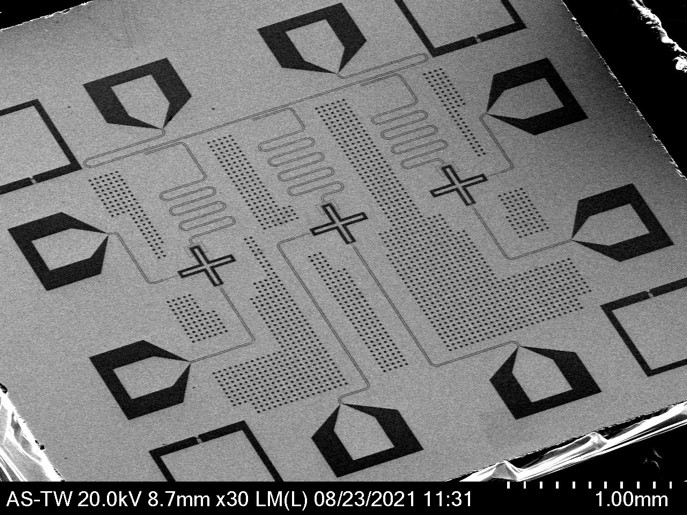

一台超導量子電腦的核心,是由超導量子晶片所構成,而這些晶片則由超導量子位元組成(圖二、三)。我們團隊致力進行超導量子位元的研發,這也是實現量子運算的關鍵元件。

「量子位元」和傳統電腦的位元不同,它不單純以0與1為計算或是儲存資訊單位,而是利用量子態的|0>和|1>形成位元,再透過疊加態與糾纏態的量子特性,創造傳統位元無法達成的運算可能性。其中,我們使用的「超導量子位元」技術,以其高度可擴充性、操作速度快等優勢,正在國際間迅速地發展中。

在這項技術的基礎上,我們在2023年發表了5位元的超導量子晶片,並在隔年(2024年)進行5位元超導量子晶片的「升級版」,以求更好的特性表現。量子電腦的核心是量子晶片,而且它決定了系統的最終表現。接下來就要介紹,超導量子晶片是如何製造的。

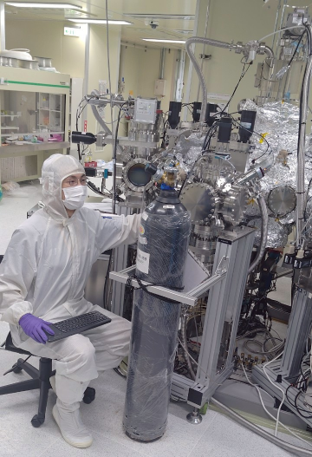

容不下一粒沙的永晝無塵室

如同現今半導體製程一樣,打造超導量子位元的過程,需要在極為乾淨的無塵室中,為避免任何汙染,無塵室內嚴格的監控汙染微粒到0.1 毫米以下,包含:機台污染管控、純水品質、化學藥品、容器潔淨以及最佳化製程等環節,無不須團隊小心翼翼,嚴謹以對。又因為無塵空間通常需要24小時不斷運行,我們常戲稱自己彷彿置身「精神時光屋」,一旦進去,就無法分辨現在到底是白天還是黑夜了(圖四)。

我們如此嚴格地控管污染,是因為超導量子位元對環境有極高敏感度。晶片上只要有一點點原子尺度的雜質,就可能產生能量耗損,進而縮短位元疊加態與糾纏態的持續時間,造成量子運算的錯誤,影響超導量子位元品質。

在這樣的基礎上,近期我們與工業技術研究院電子與光電系統研究所,以及國家實驗研究院台灣半導體研究中心合作,成功開發出三種新穎的8吋超導量子製程技術:Window Junction、Trilayer Junction 以及Manhattan Junction,並皆完成量子位元的實際製作與檢測。其中, Manhattan Junction結合8吋機台的混合製程,更成功將量子位元的持續時間,也就是維持其自身量子態不變的衰變時間提升到318 毫秒,相較於上一代提升了將近10倍!研究團隊目前已建立起了前述的2個全新製程平台(QC-Fab 與QC-Test),相信接下來可以更加提升超導量子位元的品質與穩定性。

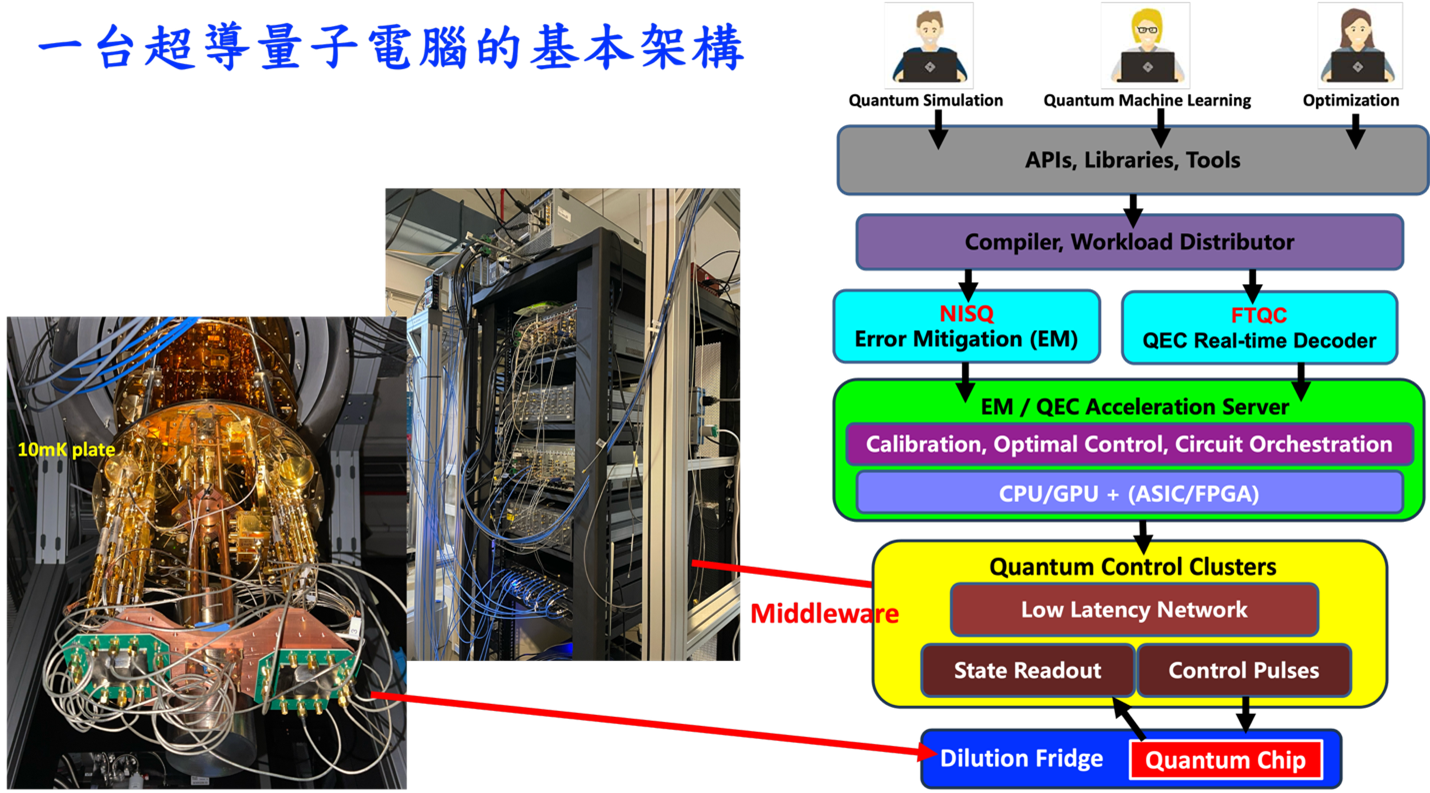

一台超導量子電腦的基本架構

超導量子電腦(圖五)的架構包含許多物件,超導量子晶片(圖五左,底部銀色封裝內部)需藉由綠色的電路板接線至樣品座上,其上下皆有鋁以及隔磁層阻絕磁場,超導量子位元的讀取與控制線路會連接到微波接頭,再轉接到低溫系統,經過層層的接線、訊號過濾、放大等傳輸到室溫的控制機台(圖五中間),最終由使用者端的電腦所控制(圖五右)。

而低溫環境的稀釋致冷機(圖六)是大家最常看到量子電腦形象,這台致冷機的目的是希望可以創造出絕對溫度10 mK(-273.149℃)的環境,降低可能的熱輻射。近期在研究團隊的努力下,我們終於成功將超導量子位元實際感受到的「體感溫度」降低至24 mK(-273.126 度℃),雖然尚未達到極限的10 mK,但已是一項重大突破,降低量子位元的錯誤率。為了持續保持極低溫,每一顆螺絲都是關鍵,研究團隊必須非常小心的檢查每一個螺絲與接線,以確保組裝起來的量子晶片可以降至所需的溫度。

為什麼一台超導量子電腦需要各種材料層層包裹防護、又需要絕對溫度「冷到極點」?因為超導量子位元晶片如同寒冬裡的小嬰兒一樣,非常「脆弱」,對環境有極高的敏感度,無論是溫度、光、電磁波輻射,或者任何微小的磁場,都會干擾超導量子位元的量子態,降低疊加態與糾纏態的持續時間,難以維持我們需要的穩定性,造成計算失敗。

即刻救援——水、電、氣缺一不可!

自製超導量子電腦或研發超導量子位元,有許多的困難需要克服,其中一種甚至是無法預測的地震!在我們的實驗室中,不論是乘載晶片的低溫系統以及其製程機台都非常「嬌貴」,需要冷卻水、電,以及高壓氣體確保穩定度,且缺一不可。面對臺灣經常發生的地震,以及偶爾會遇到臨時的跳電等非常情形,我們都需要在確保自身安全的狀態下,盡速進場處理,將系統調整到安全模式。令我們記憶猶新的一次,是發生在2024年4月3日的花蓮大地震,當時地震嚴重,導致機台中斷運作,所幸實驗室同仁及時調整得宜,才讓系統安全回復,也使相關研究可以繼續進行,將損失降至最低。

開創關鍵技術,持續拓展量子電腦研發產業鏈

建造一台量子電腦所需的資源和技術,媲美打造一台太空梭,沒有一步可以鬆懈,需要投入大量的人力及資源。從晶片的設計與製造、精密的晶片封裝與屏蔽設計、到訊號如何在極低溫下穩定傳遞、高頻控制訊號的調校,每一步都環環相扣、牽一髮動全身,每顆螺絲、每條接線,都可能影響實驗的成敗。

量子電腦的無限可能,讓各國爭相投入研發競賽,希望能夠在量子計算與應用的領域上搶得先機。在中研院與國科會的支持下,我們希望開創更多關鍵技術,並培養量子相關領域人才,持續擴展國內量子電腦的研發與產業鏈,以期在未來佔有一定的國際地位。

-

圖一:研究團隊介紹,位於台南沙崙的中研院南部院區設有量子晶片製程研發平台(QC-Fab),由左至右分別為:廖俊智院長、陳啟東特聘研究員、陳彥君助技師、蔡俊毅專案經理以及柯忠廷助研究員。

圖一:研究團隊介紹,位於台南沙崙的中研院南部院區設有量子晶片製程研發平台(QC-Fab),由左至右分別為:廖俊智院長、陳啟東特聘研究員、陳彥君助技師、蔡俊毅專案經理以及柯忠廷助研究員。

-

圖二:超導量子位元晶片的簡圖,超導量子位元位的位置在圖中央三個大十字處。

圖二:超導量子位元晶片的簡圖,超導量子位元位的位置在圖中央三個大十字處。

-

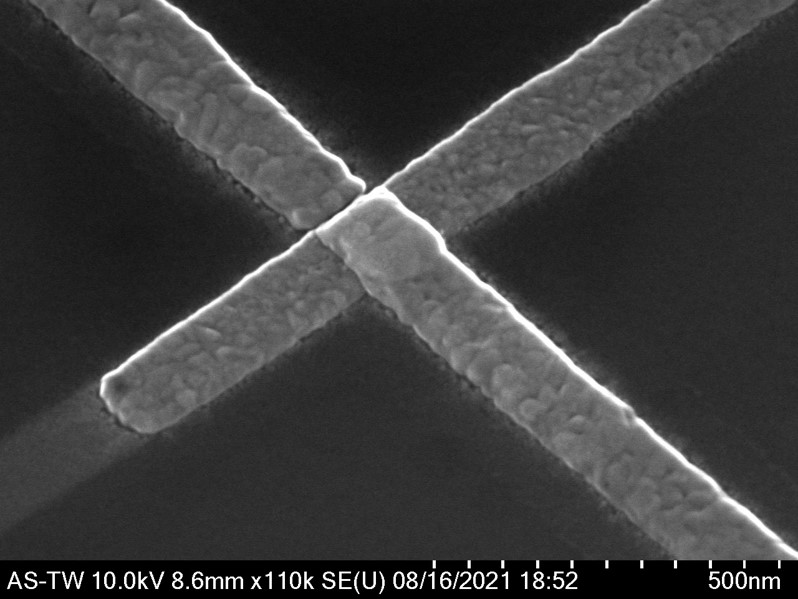

圖三:量子位元中極為重要的約瑟夫森接面,位於圖二的十字結構下方邊緣,是形成二能階的重要元件。這個小小的結構,就像是控制量子行為的開關,能讓量子位元只存在兩種穩定能量狀態,成為我們操控量子資訊的基礎。

圖三:量子位元中極為重要的約瑟夫森接面,位於圖二的十字結構下方邊緣,是形成二能階的重要元件。這個小小的結構,就像是控制量子行為的開關,能讓量子位元只存在兩種穩定能量狀態,成為我們操控量子資訊的基礎。

-

圖四:研究人員(蘇士傑研究助理)正在無塵室中進行超導金屬鋁的薄膜製成準備。

圖四:研究人員(蘇士傑研究助理)正在無塵室中進行超導金屬鋁的薄膜製成準備。

-

圖五:一台超導量子電腦由許多物件組成。

圖五:一台超導量子電腦由許多物件組成。

-

圖六:稀釋製冷機是大家最常看到量子電腦形象。蕭力捷研究助理正在進行系統封裝前最後的線路檢查。

圖六:稀釋製冷機是大家最常看到量子電腦形象。蕭力捷研究助理正在進行系統封裝前最後的線路檢查。

首頁

首頁