發布時間: 2025-11-05

作者:呂宥蓉副研究員 (本院應用科學研究中心)

當你打開手機,掃描 QR code、參加視訊會議,這些簡單的日常動作背後,運作的並不只是軟體和網路,還有一項關鍵科技——光電元件。這些微小裝置能讓光和電彼此轉換,是現代通訊與運算系統的核心元件。本院應用科學研究中心呂宥蓉副研究員的先進奈米光電元件實驗室,就著重於打造下個世代的「量子光電元件」,讓光電元件的運算更快速、更節能,為了達成這個目標,他們也自行開發了新的材料與奈米級結構技術。現在,就讓我們跟著呂老師一起走進她的實驗室,尋找改變未來科技的那道光!

熱情+耐心+方向= Lu Lab

大家都習慣稱我們的實驗室為「Lu Lab」(圖一),是以我的姓氏「呂」命名的簡稱。這個名稱簡短有力,蘊含我們對研究的專注與投入。印象特別深刻,有次我的研究生彭梓育深夜進行實驗,測出一組異常有趣的數據,立刻傳訊息給我,我一看到就忍不住回:「那就現在去實驗室確認吧!」對我們來說,對科學的熱情往往就在這樣微小的事件中被點燃。

除了熱情之外,實驗的過程也處處考驗著我們的耐心與細心。研究生王彥又曾分享,飛秒脈衝雷射被大家戲稱有「公主病」,因為其對環境的溫度及濕度極為敏感,必須小心照顧。但也正是在這樣的磨練中,實驗的每一小步都必須更加謹慎、小心。所以我們的前成員朱育正也曾說,「Lu Lab是個能讓人同時累積知識、鍛鍊技術,以及培養獨立思考與團隊合作的地方」。

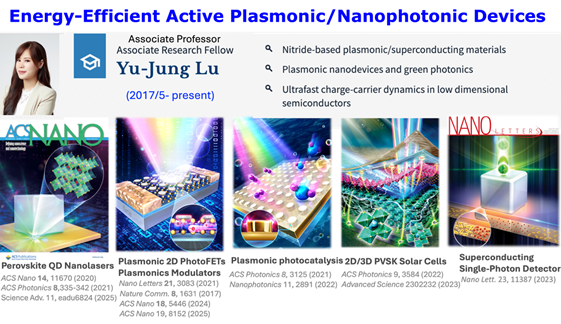

Lu Lab目前的兩大研究方向,分別是開發嶄新的導電薄膜材料,以及設計並製作具電漿子共振效應的奈米光電元件。我們期望,從這些看似微小的地方出發,可以逐步改變未來光電科技的樣貌。

光電元件的重要突破:開發陶瓷電漿子材料

針對第一個研究方向,我們從材料出發,藉由獨特的類磊晶成長技術,已開發出可輔助元件擁有優異光電特性的「陶瓷電漿子材料」(圖二、三)。

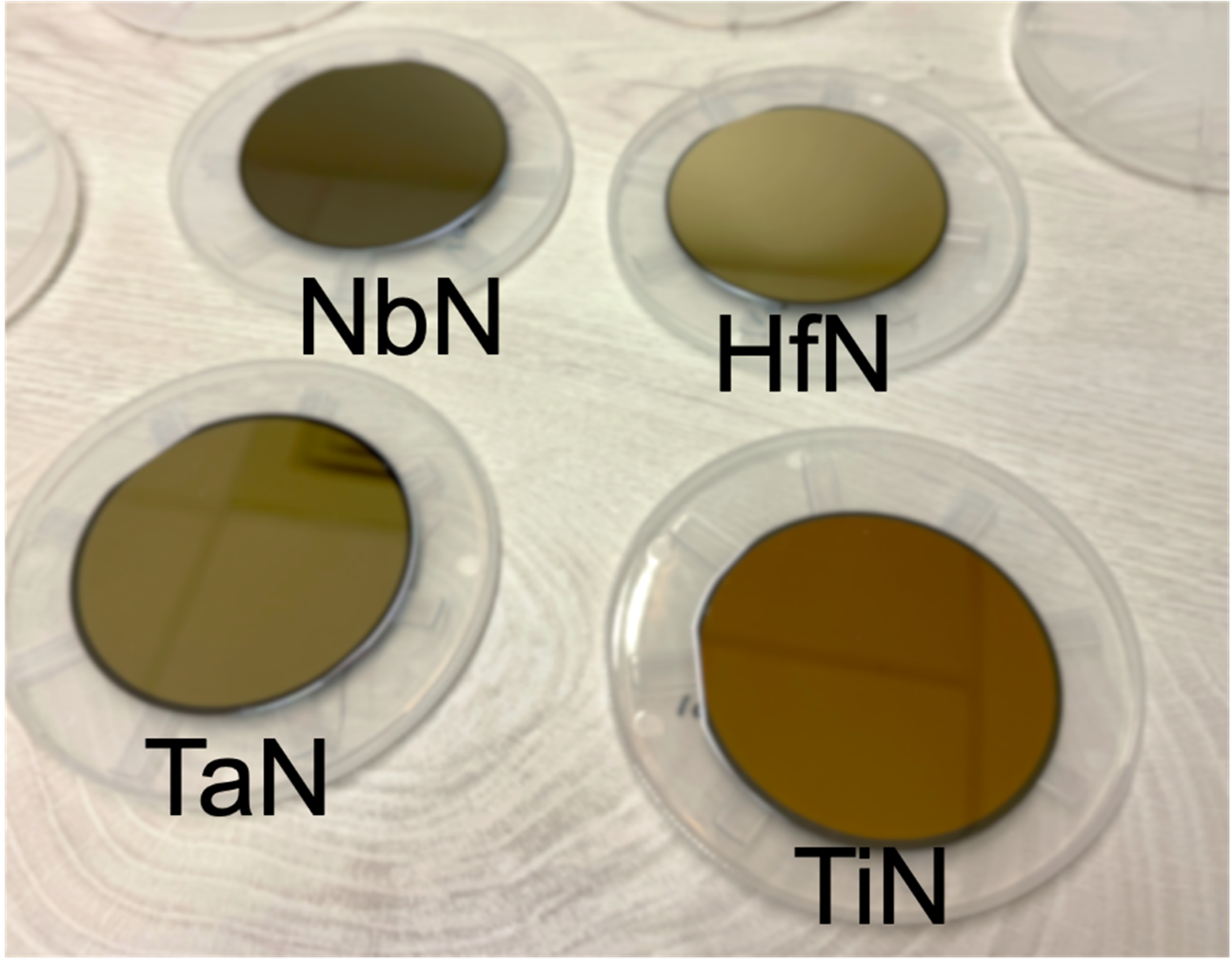

「類晶磊成長技術」此方法可幫助材料在晶片基板上乖乖的呈現規則狀排列,形成品質穩定的薄膜。而「陶瓷電漿子材料」則主要是可導電的氮化物薄膜(圖四),例如:氮化鈦(TiN)、氮化鉿(HfN)、氮化鈮(NbN)、氮化鉭(TaN)等,它們都來自元素週期表中的過渡金屬區,不僅在極低溫下(如:液態氦環境)能夠展現超導特性,更重要的是,在高溫與極端環境中,它們也能持續維持其導電性與光學特性,可使未來製作出的光電元件維持穩定度及效率,成為製作新一代光電元件的理想材料。

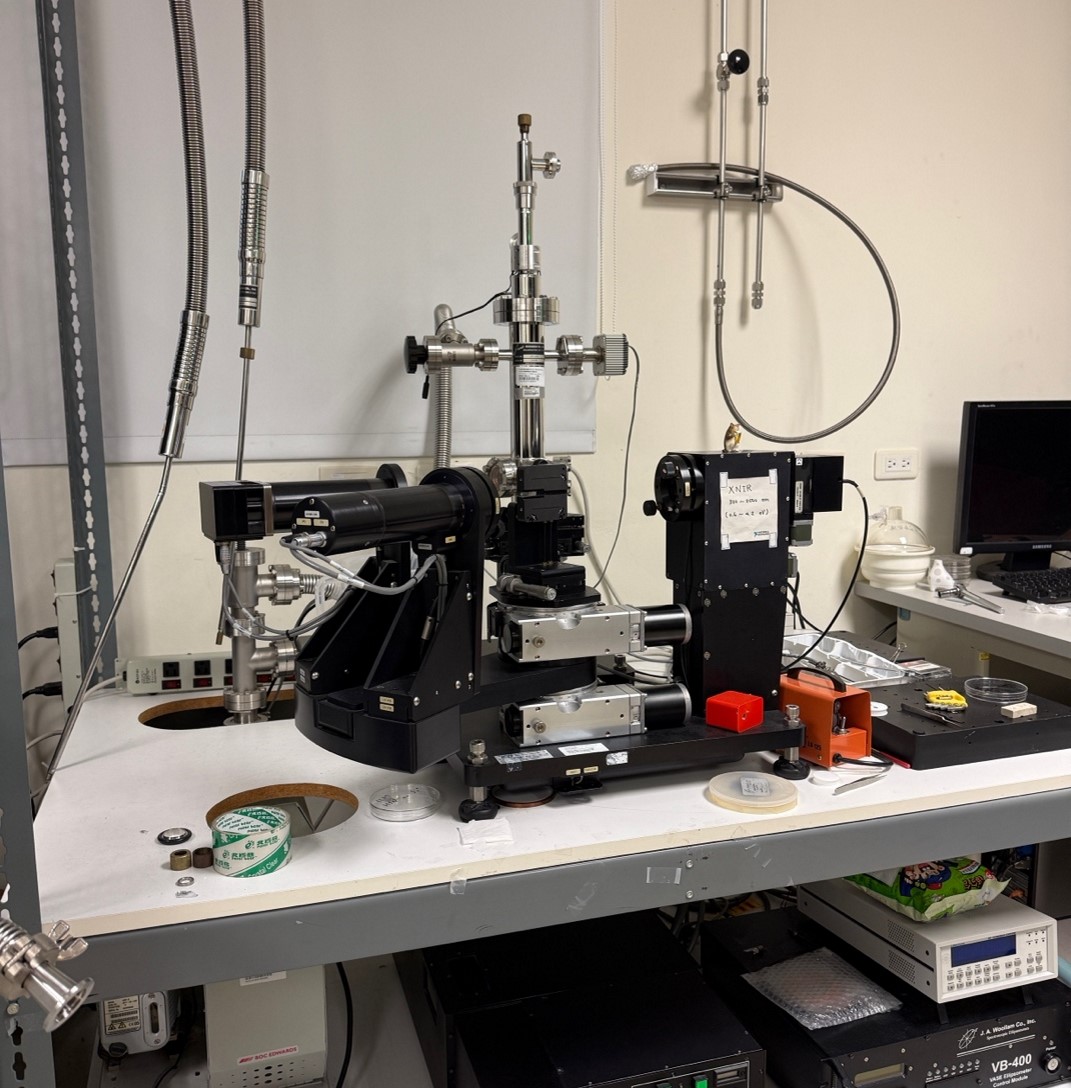

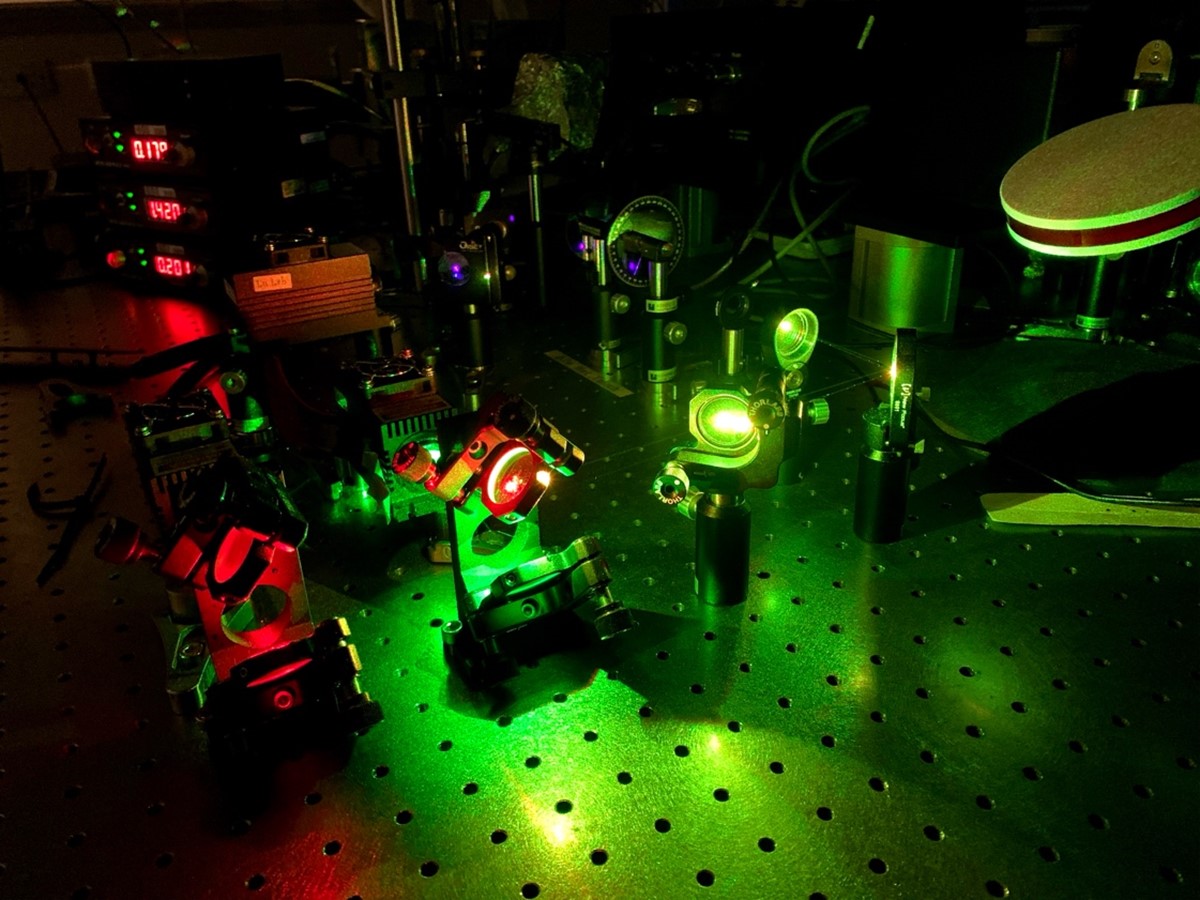

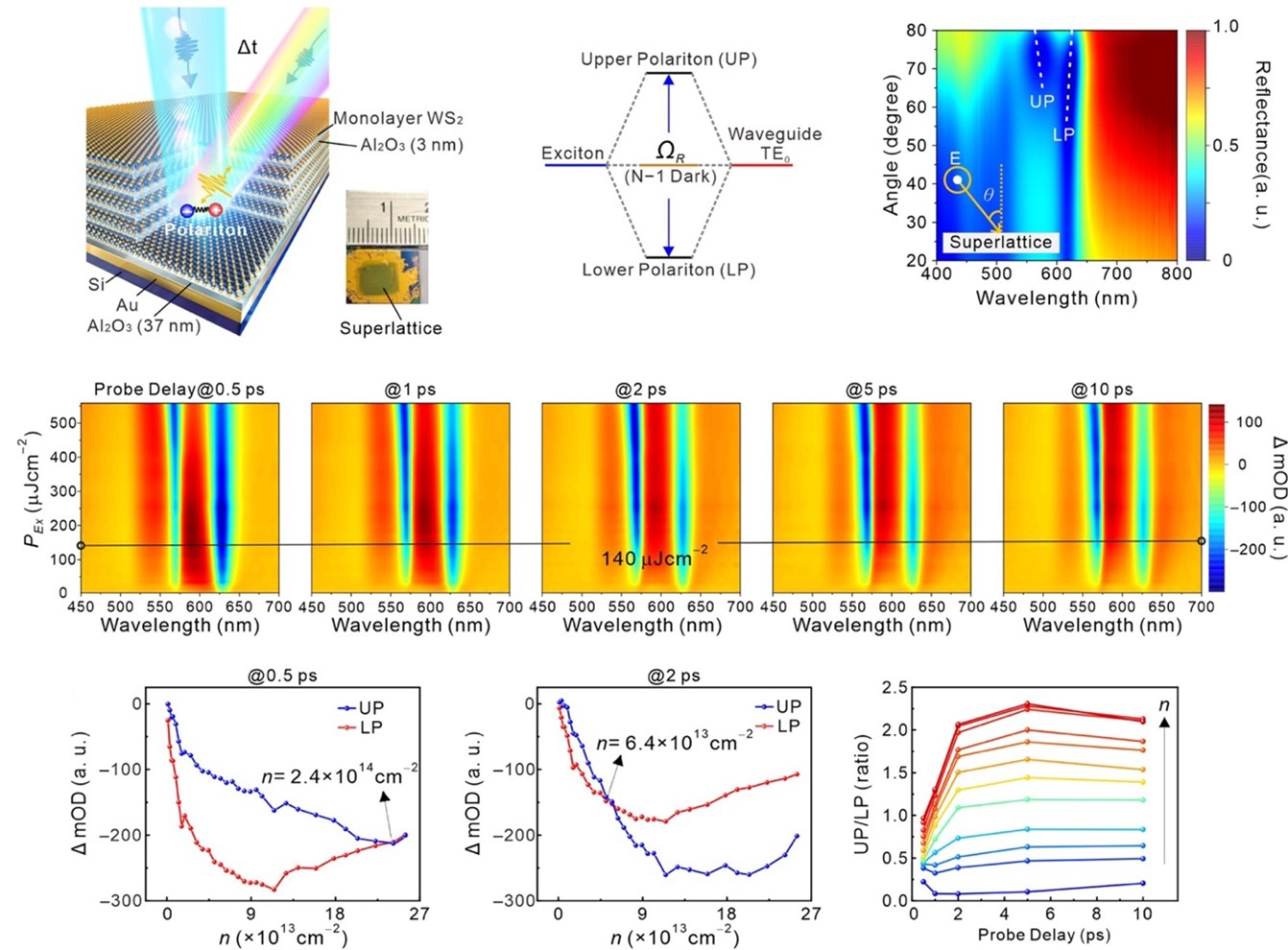

但僅僅將材料研發出來是不夠的,下一步還必須驗證它的材料光學特性是否符合元件需求。為此,我們會運用一系列高階光譜分析儀器,例如:可測量薄膜的折射率與厚度的「橢偏儀」,能幫助我們確認鍍膜品質(圖四);而「超快瞬態吸收光譜技術(TAS)」則能觀察材料在光激發狀態下的能量轉移與超快載子動態行為(圖五)。

這些材料的開發過程,不僅加深了我們對材料本身的理解,導電氮化物薄膜材料本身更受到來自世界頂尖機構的合作邀約,包括:台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC)、國立臺灣大學、國立清華大學、日本東京大學、美國賓州大學、美國加州大學爾灣分校,以及來自英國、德國等頂尖研究團隊等,是我們研發過程中最大的收穫。

光之魔法師:打造電漿子奈米光電元件

成功開發出陶瓷電漿子材料後,我們的另一個核心研究方向,便是透過此新材料,設計出能提升光與材料互動效率的奈米光電元件。我們的目標是成為「光之魔法師」,讓光在奈米尺度中被我們「侷限」、「增強」甚至能夠「主動控制」。

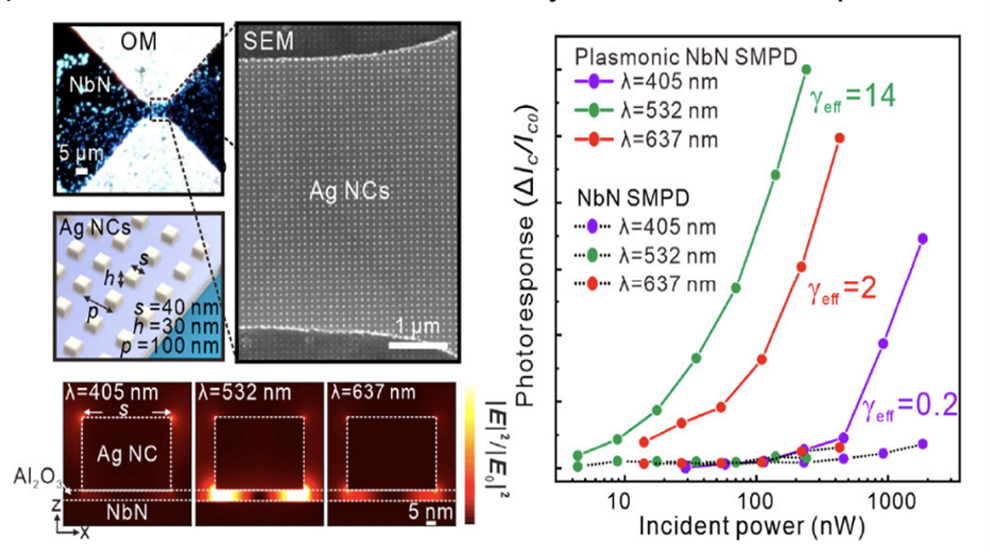

我們利用金屬與陶瓷電漿子材料製作奈米結構(圖六),設計出「電漿子共振腔」提升元件的光響應。「表面電漿子」是一種特殊的物理現象,當光照射到金屬或類金屬材料表面時,會激發出自由電子集體震盪的現象,這種震盪可以讓光能量集中在非常小的區域。我們利用這個原理設計出的電漿子共振腔,能讓光聚集在奈米等級的極小空間中,使光和材料產生強烈的交互作用,提升材料對光的反應效率。

用光掌控未來:從材料、設計到應用都一手包辦

為了做出更好、更快、更小、更節能的新一代光電元件,Lu Lab從材料成長、分析技術到元件設計與製造都一手包辦。從一開始研究可提升元件光電特性的電漿子材料,特別是發展「陶瓷電漿子材料」,結合「電漿子共振腔」技術,我們成功的開發出能夠有效提升元件對光子的響應和效率的新型光電元件!包含:

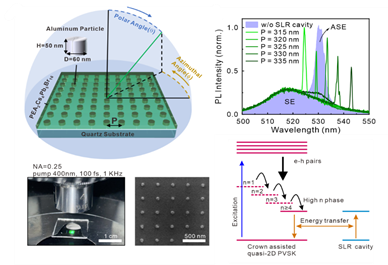

室溫奈米雷射1(圖七):能在室溫中穩定運作的奈米雷射,未來可用於光通訊與資料傳輸、生醫感測、積體電路等領域。

二維材料光偵測器2(圖八):可偵測極弱的光源,未來可發展環境或生醫感測、夜視技術或可撓式電子產品等。

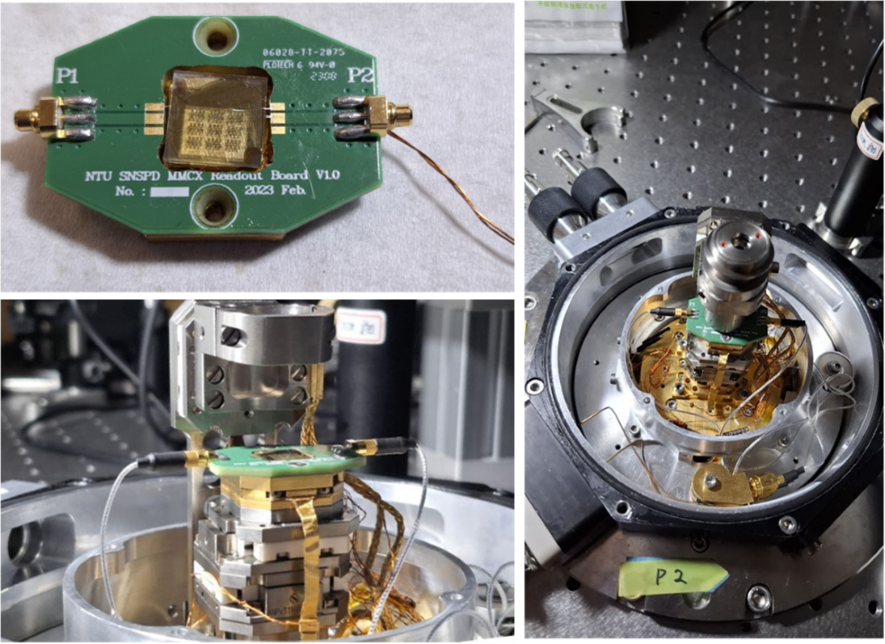

超導單光子偵測器3(圖九、十):利用陶瓷電漿子材料製作,可在低功耗條件下偵測單一光子,是量子通訊與計算不可或缺的元件之一。

我們的最終目標,就是希望讓這些能在室溫下工作、體積小、耗能低、速度快的光電元件,能為量子科技及量子運算的未來發展打下堅實基礎(圖十一)。

我們研究光,也成為彼此研究路上的光

Lu Lab的研究成果相當豐碩,但並非每個時刻都如此順利,但只要在目標上有堅持,在方法上有彈性,大家一起努力,就有機會!

研究生彭梓育和我分享過,他在進行與美國賓州大學的臺美合作計畫時,其中一個研究方向是研究強耦合系統中極化子的載子動力學 ,但當他拿到樣品時,他完全不知道如何量出正確訊號,是後來藉一步一步分析、調整,失敗後再嘗試,才成功取得成果。

研究助理游孟儒則回憶,2019年與同事喬宗毅一起負責改進氮化鈦濺鍍薄膜的品質 ,當時他們嘗試了很多參數組合,但數據結果都在同一個地方失敗,達不到實驗室想要的品質。後來,他轉念一想,動手將原本材料的「缺點」,結合其他成果轉化成「優點」,便成功達成實驗目標!

這些經歷都讓我們相信:「做研究不是孤單地解題,而是一起創造新知與改變世界。」在Lu Lab裡,我們不只是培養實驗技巧,更重視獨立思考、跨領域整合與團隊合作。學生們從一開始學會操作儀器,到後來一起設計實驗、撰寫發表論文,都是一步一腳印的互相信任、彼此鼓勵。如果你對奈米科技、新穎材料、量子光電世界充滿好奇,這裡就是你可以大膽發問、動手實作、與世界接軌的地方。最後,我希望實驗室的大家都能夠「靠近光、接近光、成為光、散發光」因為我認為最理想的人生,是日子過得有趣、生活充滿希望、眼神閃爍光芒,讓我們一起在光的世界中探索、成長、發光吧!

實驗室網頁連結: https://yujunglu730.wixsite.com/mysite

註解

1.Science Advances 11,eadu6824 (2025)

2.ACS Nano 18, 5446–5456 (2024)

3.Nano Lett. 23, 11387-11394(2023)

4.ACS Nano 19, 8152-8161 (2025)

5.ACS Photonics 8, 3125–3132 (2021)

參考資料

1.Yen-Yu Wang#, Xing-Hao Lee#, Chiung-Han Chen, Linchyn Yuan, Yin-Ti Lai, Tzu-Yu Peng, Jia-Wern Chen, Chu-Chen Chueh*, and Yu-Jung Lu*, Plasmon-Enhanced Exciton Relocalization in Quasi-2D Perovskites for Low-Threshold Room-Temperature Plasmonic Lasing. Science Advances 11, eadu6824 (2025)

2.Wei-Ren Syong, Jui-Han Fu, Yu-Hsin Kuo, Yu-Cheng Chu, Mariam Hakami, Tzu-Yu Peng, Jason Lynch, Deep Jariwala, Vincent Tung, and Yu-Jung Lu*, Enhanced Photogating Gain in Scalable MoS2 Plasmonic Photodetectors via Resonant Plasmonic Metasurfaces. ACS Nano 18, 5446–5456 (2024)

3.Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, Daniel D. A. Clarke, Frank Daniel Bello, Jia-Wern Chen, Hao-Chen Yeh, Wei-Ren Syong, Chi-Te Liang, Ortwin Hess,* and Yu-Jung Lu*, Nanoscale Gap-Plasmon-Enhanced Superconducting Photon Detectors at Single-Photon Level. Nano Letters 23, 11387–11394 (2023)

4.Tzu-Yu Peng#, Jason Lynch#, Jing-Wei Yang, Yen-Yu Wang, Xing-Hao Lee, Ben R. Conran, Clifford McAleese, Deep Jariwala*, and Yu-Jung Lu*, Polariton-Mediated Ultrafast Nonlinear Energy Transfer in a van der Waals Superlattice. ACS Nano 19, 8152–8161 (2025)

5.Meng-Ju Yu, Chih-Li Chang, Hao-Yu Lan, Zong-Yi Chiao, Yu-Chia Chen, Ho Wai Howard Lee, Yia-Chung Chang, Shu-Wei Chang, Takuo Tanaka, Vincent Tung, Ho-Hsiu Chou*, and Yu-Jung Lu*, Plasmon-Enhanced Solar-Driven Hydrogen Evolution Using Titanium Nitride Metasurface Broadband Absorbers. ACS Photonics 8, 3125–3132 (2021).

6.Mriganka Singh#, I-Hung Ho#, Anupriya Singh, Ching-Wen Chan, Jing-Wei Yang, Tzung-Fang Guo, Hyeyoung Ahn, Vincent Tung, Chih Wei Chu, and Yu-Jung Lu*. Unveiling Ultrafast Carrier Extraction in Highly Efficient 2D/3D Bilayer Perovskite Solar Cells. ACS Photonics 9, 3584–3591(2022)

7.Zong-Yi Chiao, Yu-Chia Chen, Jia-Wern Chen, Yu-Cheng Chu, Jing-Wei Yang, Tzu-Yu Peng, Wei-Ren Syong, Ho Wai Howard Lee, Shi-Wei Chu, and Yu-Jung Lu*, Full-Color Generation Enabled by Refractory Plasmonic Crystals. Nanophotonics 11, 2891–2899 (2022)

8.Hao-Yu Lan, Yu-Hung Hsieh, Zong-Yi Chiao, Deep Jariwala, Min-Hsiung Shih, Ta-Jen Yen, Ortwin Hess, and Yu-Jung Lu*, Gate-Tunable Plasmon-Enhanced Photodetection in a Monolayer MoS2 Phototransistor with Ultrahigh Photoresponsivity. Nano Letters 21, 3083–3091 (2021).

9.Yu-Hung Hsieh, Bo-Wei Hsu, Kang-Ning Peng, Kuan-Wei Lee, Chih Wei Chu, Shu-Wei Chang, Hao-Wu Lin*, Ta-Jen Yen*, and Yu-Jung Lu*, Perovskite Quantum Dot Lasing in a Gap-Plasmon Nanocavity with Ultralow Threshold. ACS Nano 14, 11670–11676 (2020). (Issue cover)

-

圖一:Lu Lab 2025年實驗室歷年成員合照,前排右三為呂宥蓉老師。 (圖片來源:呂宥蓉)

圖一:Lu Lab 2025年實驗室歷年成員合照,前排右三為呂宥蓉老師。 (圖片來源:呂宥蓉)

-

圖二:實驗室以類磊晶成長技術製備之各種導電氮化物薄膜,圖為可控制在800℃高溫環境鍍膜之濺鍍機。(圖片來源:呂宥蓉)

圖二:實驗室以類磊晶成長技術製備之各種導電氮化物薄膜,圖為可控制在800℃高溫環境鍍膜之濺鍍機。(圖片來源:呂宥蓉)

-

圖三:導電氮化物薄膜成長在三吋矽晶圓上。圖中為厚度約100奈米之晶圓級氮化鈮(NbN)、氮化鉿(HfN)、氮化鉭(TaN)、氮化鈦(TiN)薄膜。(圖片來源:呂宥蓉)

圖三:導電氮化物薄膜成長在三吋矽晶圓上。圖中為厚度約100奈米之晶圓級氮化鈮(NbN)、氮化鉿(HfN)、氮化鉭(TaN)、氮化鈦(TiN)薄膜。(圖片來源:呂宥蓉)

-

圖四:實驗室利用橢偏儀(Ellipsometer)量測薄膜折射率隨波長的變化來判斷鍍膜的好壞,加以調整薄膜成長參數。(圖片來源:呂宥蓉)

圖四:實驗室利用橢偏儀(Ellipsometer)量測薄膜折射率隨波長的變化來判斷鍍膜的好壞,加以調整薄膜成長參數。(圖片來源:呂宥蓉)

-

圖五:實驗室利用超快瞬態吸收光譜技術(Transient Absorption Spectroscopy, TAS)進行材料分析,觀察光激發下的能量轉移與超快載子動態行為。(圖片來源:詹景文)

圖五:實驗室利用超快瞬態吸收光譜技術(Transient Absorption Spectroscopy, TAS)進行材料分析,觀察光激發下的能量轉移與超快載子動態行為。(圖片來源:詹景文)

-

圖六:圖中排列整齊的幾何圖形,就是奈米光學 共振結構。(圖片來源:陳家雯)

圖六:圖中排列整齊的幾何圖形,就是奈米光學 共振結構。(圖片來源:陳家雯)

-

圖七:結合「準二維鈣鈦礦材料」與「高品質因子(high-Q)電漿子表面晶格共振結構」,建構出一個能在室溫和大氣中穩定運作的奈米雷射。這個創新共振結構設計大幅增強了光與物質之間的交互作用,使元件在奈米尺度下可產生同調光子並實現高穩定性且波長可控的單模態雷射。成果榮登《科學前緣》(Science Advances)。(第一作者及圖片提供:王彥又、李興澔)

圖七:結合「準二維鈣鈦礦材料」與「高品質因子(high-Q)電漿子表面晶格共振結構」,建構出一個能在室溫和大氣中穩定運作的奈米雷射。這個創新共振結構設計大幅增強了光與物質之間的交互作用,使元件在奈米尺度下可產生同調光子並實現高穩定性且波長可控的單模態雷射。成果榮登《科學前緣》(Science Advances)。(第一作者及圖片提供:王彥又、李興澔)

-

圖八:利用過渡金屬氮化物電漿子超穎介面開發出可做弱光偵測之單層二維材料光偵測器。此研究深入探討電漿子共振增強原子尺度光物質交互作用。研究成果已發表在《ACS Nano》。(第一作者及圖片提供:熊偉仁)

圖八:利用過渡金屬氮化物電漿子超穎介面開發出可做弱光偵測之單層二維材料光偵測器。此研究深入探討電漿子共振增強原子尺度光物質交互作用。研究成果已發表在《ACS Nano》。(第一作者及圖片提供:熊偉仁)

-

圖九:利用隙電漿子(Gap-Plasmon)增強奈米尺度光物質交互作用的概念,開發出可偵測可見光單光子之超導光偵測器。成果榮登奈米通訊《Nano Letters》。(第一作者及圖片提供:楊景崴)

圖九:利用隙電漿子(Gap-Plasmon)增強奈米尺度光物質交互作用的概念,開發出可偵測可見光單光子之超導光偵測器。成果榮登奈米通訊《Nano Letters》。(第一作者及圖片提供:楊景崴)

-

圖十:利用導電氮化物製作成超導單光子偵測器之實際元件圖以及實驗室的顯微低溫量測系統,最低溫度可達零下269.15度(4 K)。 超導單光子偵測器能捕捉到極其微弱的光子訊號,可用來檢驗單光子光源是否一個時間點僅放出一個光子。(圖片提供:劉書孝)

圖十:利用導電氮化物製作成超導單光子偵測器之實際元件圖以及實驗室的顯微低溫量測系統,最低溫度可達零下269.15度(4 K)。 超導單光子偵測器能捕捉到極其微弱的光子訊號,可用來檢驗單光子光源是否一個時間點僅放出一個光子。(圖片提供:劉書孝)

-

圖十一:實驗室近年來的研究代表作品:電漿子奈米共振結構增強原子尺度光物質交互作用提升奈米光電元件的光響應。(圖片提供:呂宥蓉)

圖十一:實驗室近年來的研究代表作品:電漿子奈米共振結構增強原子尺度光物質交互作用提升奈米光電元件的光響應。(圖片提供:呂宥蓉)

首頁

首頁