發布時間: 2025-11-05

作者、圖片來源:謝雅萍副研究員(原子與分子科學研究所)

當我們拿起手機滑社群軟體、用平板看影片、敲筆電努力工作時,是否曾想過,這些日常生活的必需品,是如何變得越來越輕、薄,且效能更高的呢?除了軟體、晶片的升級外,還有另一個關鍵,就是藏在晶片裡的材料創新!本院原子與分子科學研究所謝雅萍副研究員的實驗室,就致力追求製造更薄、更高效、更節能的晶片二維材料。現在就跟著編輯團隊一起走進謝老師的實驗室,一起看看全新的二維材料是如何「長」出來的。

打開二維材料的新世界 從「看見」原子到「操控」原子

「電晶體」是晶片中最基本的運作單位,一顆晶片往往內含數十億個電晶體,負責進行各種運算與訊號處理。二十年前,科學家首次發現了僅有一層原子厚的二維材料,為電晶體的微縮之路開啟全新契機。現在,電晶體已經可以微縮到奈米等級,比紙張還薄一萬倍,而電晶體的持續微縮與最佳化,正是推動晶片效能提升的關鍵動力!

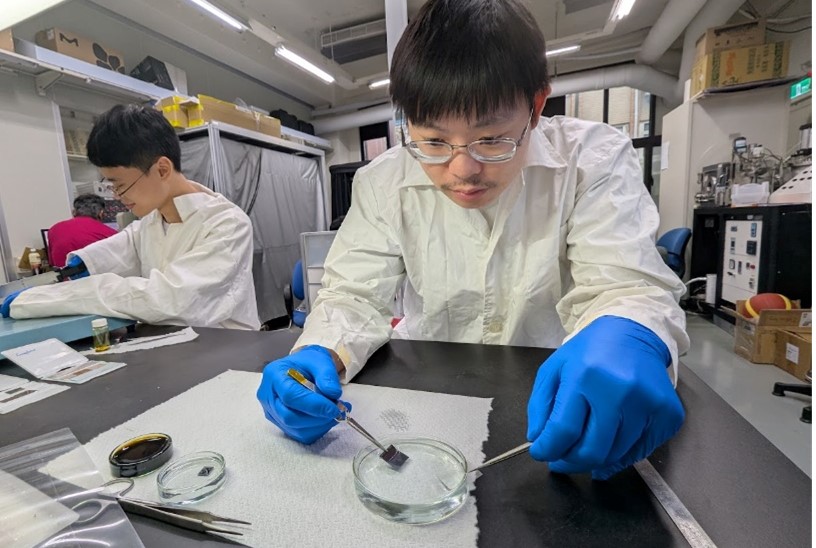

在過去,光是想「看見」原子就是一項艱難的技術挑戰;如今,我們不僅能看的見,還能進一步像堆積木、貼貼紙般操控、轉印、堆疊原子層的排列狀態(圖一),探索嶄新的物理現象!

MY-Lab的目標:晶圓等級的二維材料

「MY-Lab」是我們實驗室的名稱,自創立以來,我們的目標就是打造出高品質、晶圓尺寸的單層材料,因為這是二維材料真正可以運用在晶片上的關鍵。所以僅僅「做出」材料還不夠,還要達到「單晶品質、均勻單層、晶圓面積」的三項標準,換言之,這些材料需要像單晶體那樣整齊有序、厚度均勻,而且要能覆蓋整塊晶圓,並與現行的半導體製程技術相容。

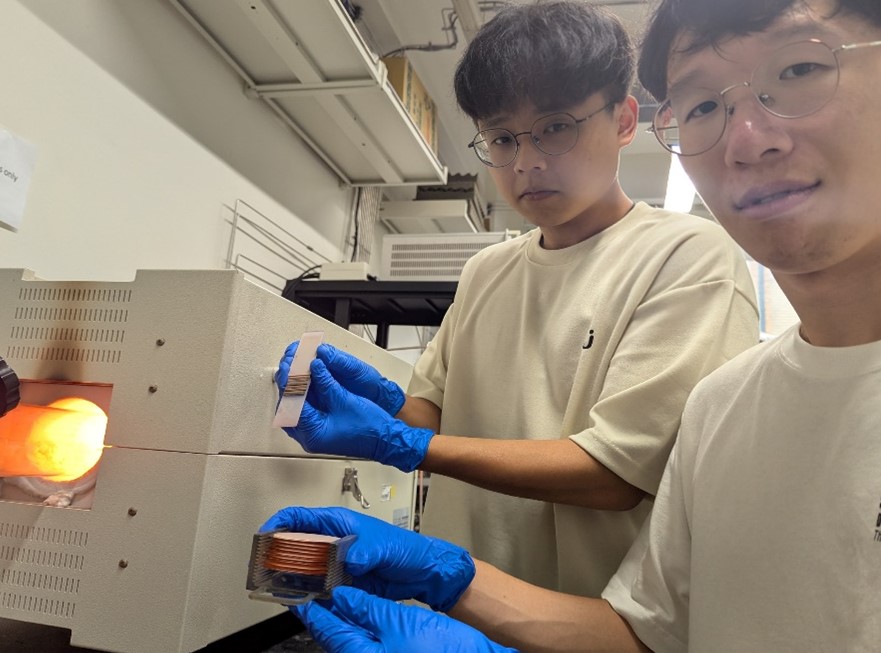

目前半導體產業中最關鍵的材料製備技術之一,稱為「化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD)」,是製造晶片時常用的一種材料鍍膜方法:透過氣態前驅物在高溫下進行化學反應,將原子一層層「長」在基板表面。

看似容易,實際上,要讓這些超薄的原子層長得整齊、覆蓋整片基板,其實非常困難。目前二維材料與基板之間,僅靠微弱的凡德瓦力 (van der Waals force)吸附在一起,所以,它們容易歪斜、堆疊不均勻,難以如傳統材料般整齊排列,並外延成長為單晶體。(註:「凡德瓦力」(van der Waals force)是原子或分子之間的一種弱吸引力,不涉及化學鍵結,卻能讓材料間稍微黏合,就像暫時的靜電吸力一樣,是許多奈米材料、二維材料中關鍵的微觀作用力來源。)

在二維材料中,又屬MXene(二維碳化物/氮化物)特別難駕馭。這種材料具有高強度及高導電性等應用潛力,但以往常見的「化學剝離法」常常只能得到微米級的成果。所以即使科學家們發現了許多新穎的物理性質,卻常因為尺寸的限制,而一直無法擴展至元件應用。而MY Lab透過實驗室獨特的「限域生長技術」,已成功實現用二維材料製造大面積單層晶圓。

中央伍為準!讓原子乖乖排隊的秘密

為突破上述瓶頸,讓原子「自己排隊」,我們實驗室發展出獨特核心技術——「促進劑限域法」,成功讓原子自行長出範圍廣、結構一致的單晶薄膜,突破了以往的技術瓶頸(圖二)。簡單來說,這個方法就是利用特定的促進劑所提供的侷限空間,控制氣體擴散與反應條件,引導原子依序排列,讓原子自己排好隊,提升結晶的穩定性與一致性。在我們的實驗中,使用的是催化活性適中的金屬觸媒:銅(Cu),而銅也同時扮演著催化與侷限空間的雙重角色。

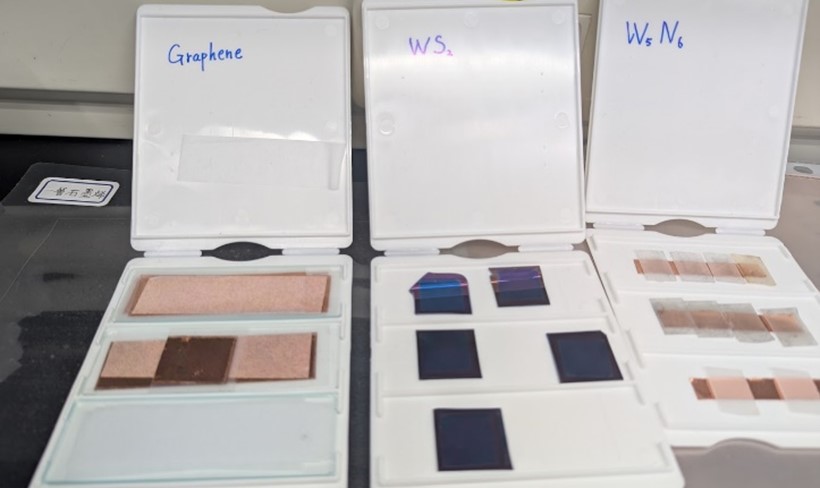

藉此專利的限域生長設計,我們得以穩定合成出晶圓級的單層石墨烯、二維硫族化物發光半導體(TMDC),以及首片來自MXene家族的單層大面積二維氮化物(W₅N₆)(圖三)。這樣的研究成果不僅是材料學的突破,也為實際應用開啟無限可能!

新材料誕生!下一站:健康檢查

材料「長出來」後,就得先進行「健康檢查」,以確認其結構與特性。因為這些二維材料真的太薄了!我們在實驗室設置了快速檢測站,結合多種儀器的觀測與理論的模擬,並進行交叉比對,可即時掌握材料品質並調整成長參數,確認這些材料的結構是否穩定。沒問題之後,才能開始應用測試。

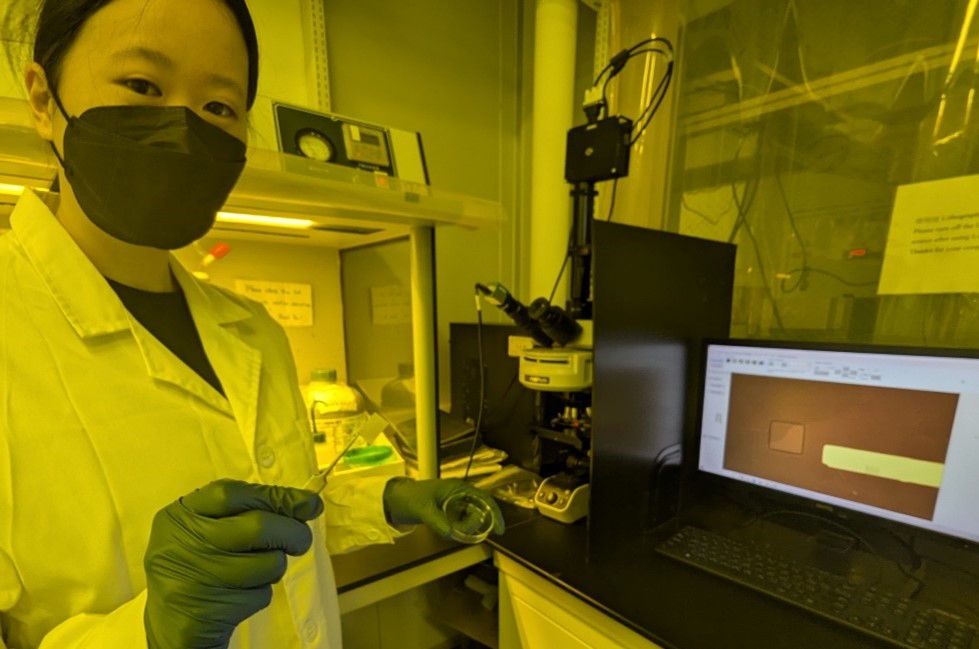

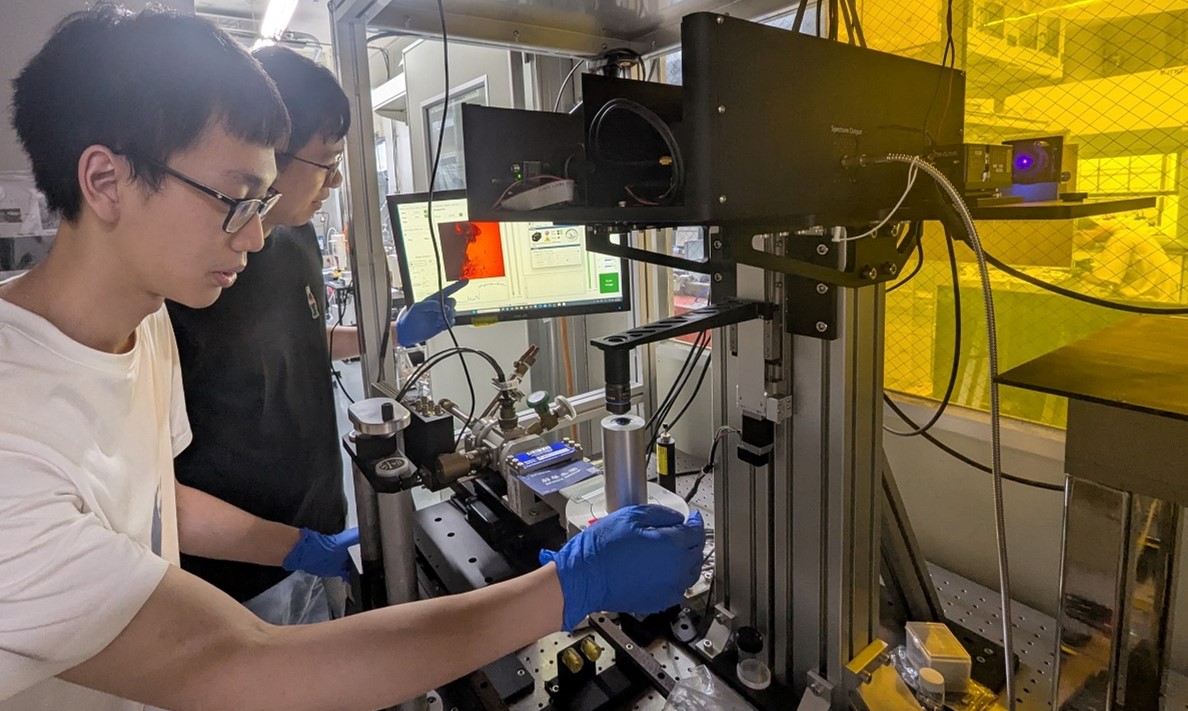

我們在MY-Lab的一個小角落,自行搭建了一座簡便的黃光室(圖四)進行製程測試。我們利用簡便的顯影流程,包含:微影和圖案化技術,把材料製作成能夠實際運作的微小元件,例如:場效電晶體(FET)、熱電元件,以及電化學與磁性元件等,目的是為了驗證我們製作出來的新材料是否能夠真的被實際運用。同時,我們也自製了一套光電磁性元件量測系統(圖五),是一個可以幫助我們測試材料在光學、電性及磁性方面表現的應用平台。

雖然我們並沒有昂貴的大型設備,但我們有獨家的技術、有靈活的思考能力,善於整合與分析,可以透過自製的設備,快速驗證材料潛力並反向優化製程,大幅提升研究效率。

理論與技術的全方位訓練 經驗無私相互傳承

能有這樣的研究成果,除了大家努力不懈,還要歸功於MY-Lab各個身懷技藝的學生們(圖六)。他們從材料成長、結構鑑定、物性量測到元件製作,每個環節都習得紮實理論基礎。除了理論知識,他們還需要日復一日穿梭於各項儀器之間,每天操作高溫爐、進行黃光製程、執行光學與電性量測、進行模擬與數據分析,培養出熟練的技術。研究過程的每道程序,都有特定的理論與技術門檻,使整體研究流程成為一場高強度且需要「過五關、斬六將」的全方位訓練!

MY-Lab能有今日如此多面向的研究能力與自製設備,來自長期以來學長姊們無私的經驗傳承,與團隊間緊密的合作默契。在這樣的氛圍中,學生能在有限時間內培養獨立思考與跨領域整合的能力,並掌握材料研究的多個層面。期許他們未來能盡情發揮對科研的熱情與抱負,並將在MY-Lab所養成的研究方法與態度,應用在未來的工作與人生旅程中。也希望有更多對這個領域感興趣的人,加入我們的研究行列!

-

圖一:學生正在進行單層二維材料的轉印作業。這些超薄的原子層可以像貼紙一樣移轉並堆疊,是探索異質結構性質的關鍵步驟。

圖一:學生正在進行單層二維材料的轉印作業。這些超薄的原子層可以像貼紙一樣移轉並堆疊,是探索異質結構性質的關鍵步驟。

-

圖二:學生在高溫 CVD 爐中進行二維材料的堆疊式生長,手上持的是具催化與侷限功能的堆疊基板。這是我們實踐的關鍵一幕。

圖二:學生在高溫 CVD 爐中進行二維材料的堆疊式生長,手上持的是具催化與侷限功能的堆疊基板。這是我們實踐的關鍵一幕。

-

圖三:我們實驗室開發的多樣二維材料,由左至右為單層石墨烯、發光半導體TMDCs及單層二維氮化物W₅N₆。

圖三:我們實驗室開發的多樣二維材料,由左至右為單層石墨烯、發光半導體TMDCs及單層二維氮化物W₅N₆。

-

圖四:學生在我們實驗室一隅所搭設的黃光室內,利用簡便顯影流程進行樣品微影製程。這套系統讓我們能在材料上直接製作多種微尺度電極與結構元件。

圖四:學生在我們實驗室一隅所搭設的黃光室內,利用簡便顯影流程進行樣品微影製程。這套系統讓我們能在材料上直接製作多種微尺度電極與結構元件。

-

圖五:MY-Lab自製的光電磁性元件量測系統,圖中學生正在操作此多功能設備,可同步測量材料的電性、磁性與光電特性,是我們驗證材料應用潛力的重要工具。

圖五:MY-Lab自製的光電磁性元件量測系統,圖中學生正在操作此多功能設備,可同步測量材料的電性、磁性與光電特性,是我們驗證材料應用潛力的重要工具。

-

圖六:研究團隊合照,這群熱血又細膩的年輕人,正是開拓二維材料這座微觀世界的靈魂人物(前排中央為謝雅萍老師)。

圖六:研究團隊合照,這群熱血又細膩的年輕人,正是開拓二維材料這座微觀世界的靈魂人物(前排中央為謝雅萍老師)。

首頁

首頁