發布時間: 2025-11-05

作者、圖片來源:吳朝榮研究員兼海洋能專題中心執行長(本院環境變遷研究中心)

在臺灣東部外海,有一股名為「黑潮」的洋流,日夜奔騰不息,這強勁且穩定的海流,蘊藏著豐沛的能源潛力。1799年,法國發表人類史上第一個波浪能專利,至今已兩百多年了,而順著黑潮,「海中撈電」這個夢想也即將成真!在中研院關鍵議題研究中心的海洋能專題中心,有一群科學家把實驗室從水泥建築中搬進太平洋,他們不僅要對抗狂風巨浪出海蒐集數據,還要親手打造100% MIT浮游式黑潮發電機。現在,讓我們跟著編輯團隊的腳步,一起「潛入」海洋能專題中心一探究竟。

一條龍研發,跨學科的黃金組合!

2024年,關鍵議題研究中心於中研院南部院區揭牌,海洋能專題中心也隨之成立,並將調查與試驗場域放在臺灣東部外海的黑潮流域。這裡聚集了一群對海洋充滿熱情的研究人員,致力於開發海洋能源,特別是「黑潮發電」。

海洋能中心由吳朝榮研究員兼執行長領軍,研究團隊專長橫跨工程、海洋、地質等領域,包含:負責發電機研製的郭振華合聘研究員、進行海流數值模擬的辛宜佳副研究員、執掌海流觀測的戴仁華研究副技師、專攻海底地質地形的葉一慶合聘副研究員,以及海底地震專長的國立臺灣師範大學林佩瑩助理教授等人(圖一)。跨學科的黃金陣容,使團隊能從容面對黑潮發電研究上,自現場觀測、數值模擬、機組設計到地質安全的多重挑戰。

黑潮:天然且源源不絕的「海流發電廠」

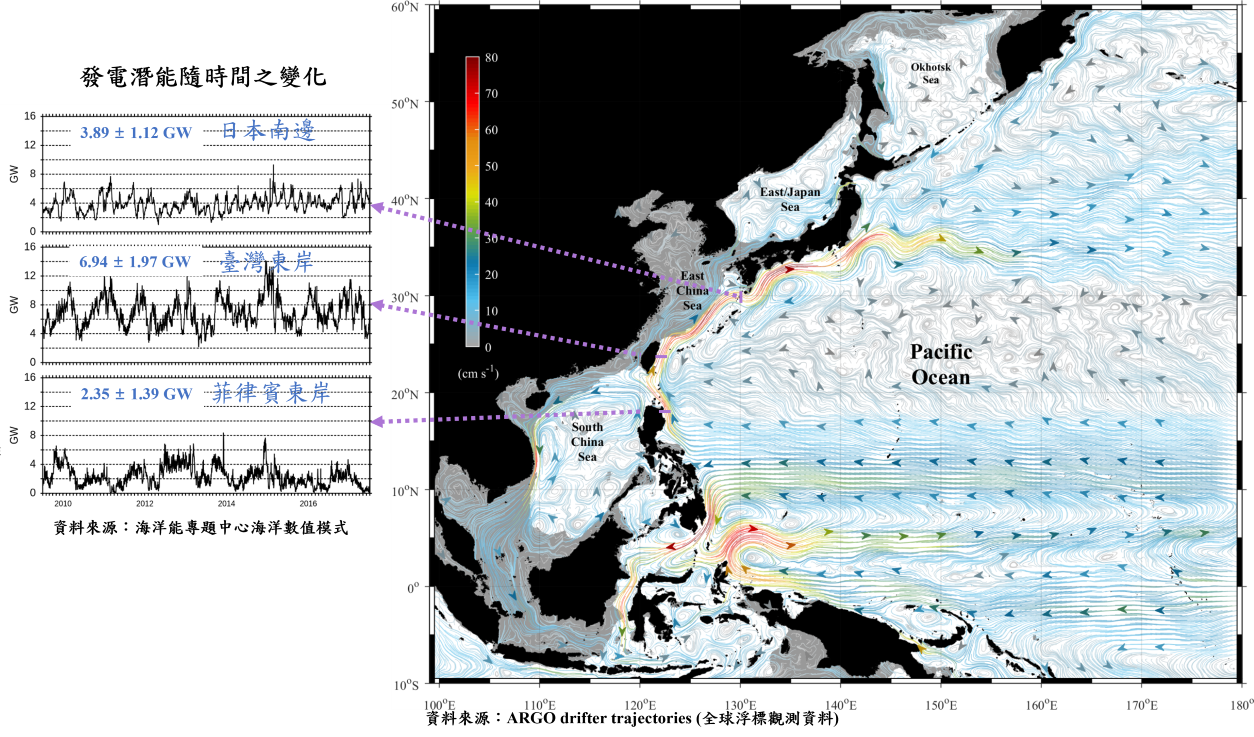

黑潮是太平洋最強的西方邊界流,「西方邊界流」是指位於海洋西部邊界、沿著大陸邊緣流動的強勁海流,形成原因與地球自轉並隨緯度變化密切相關,此流速快、流量大的海流,對沿岸氣候、漁業資源與全球氣候調節都有很大的作用。黑潮的總流量約為每秒2千萬至3千萬平方公尺,大約相當於140條亞馬遜河的總流量。這股全球少見的強勁海流通過臺灣東岸時,表層流速可達每秒1公尺以上,而且距離海岸僅數十公里,全年不停歇且流向穩定,是開發洋流能的理想地點。黑潮就像是一條讓海水不斷奔馳的「海流高速公路」,能為臺灣帶來源源不絕的能源(圖二)。

黑潮發電的概念,就像把風力發電機沉入海中,利用洋流的力量來發電。由於水的密度遠高於空氣,洋流速度雖慢但能量極強,能源轉換效率優於風能與太陽能。因此團隊認為,黑潮就像是天然的「海流發電廠」,是臺灣海中撈電的關鍵。

潛入海中,觀測與實驗的挑戰現場

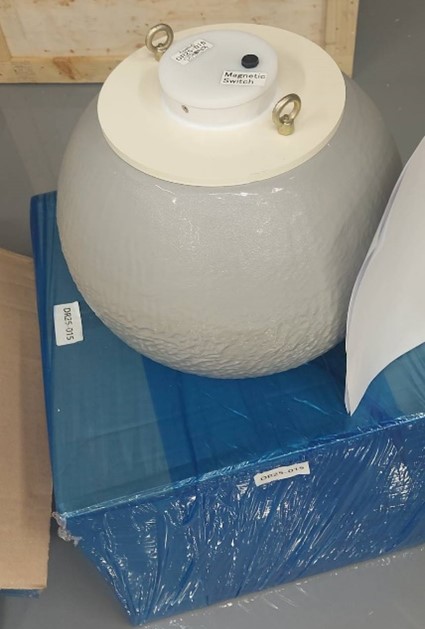

為了開發黑潮能源,研究團隊帶著各種儀器潛入海中進行實驗,包含各項觀測與發電機測試。觀測方面,研究人員運用漂流浮標、船載式都卜勒流剖儀(Acoustic Doppler Current Profiler,ADCP)及底碇式觀測儀器,系統性地進行黑潮流速、流向以及海底構造、地形的現場測量。

為了長期記錄洋流數據,戴仁華研究副技師定期乘船出海,在預定場址佈放海流監測儀器(圖四、五)。海上工作總是充滿挑戰,在巨浪來襲時,船隻瞬間化身遊樂園的海盜船,同仁笑稱常常差點把早餐吐回海裡餵魚!每當在茫茫大海的粼粼波光中,尋找到視覺效果如螞蟻般大小的浮球,研究團隊總是興奮不已,因為寶貴的觀測數據與價格不斐的儀器都回來了!

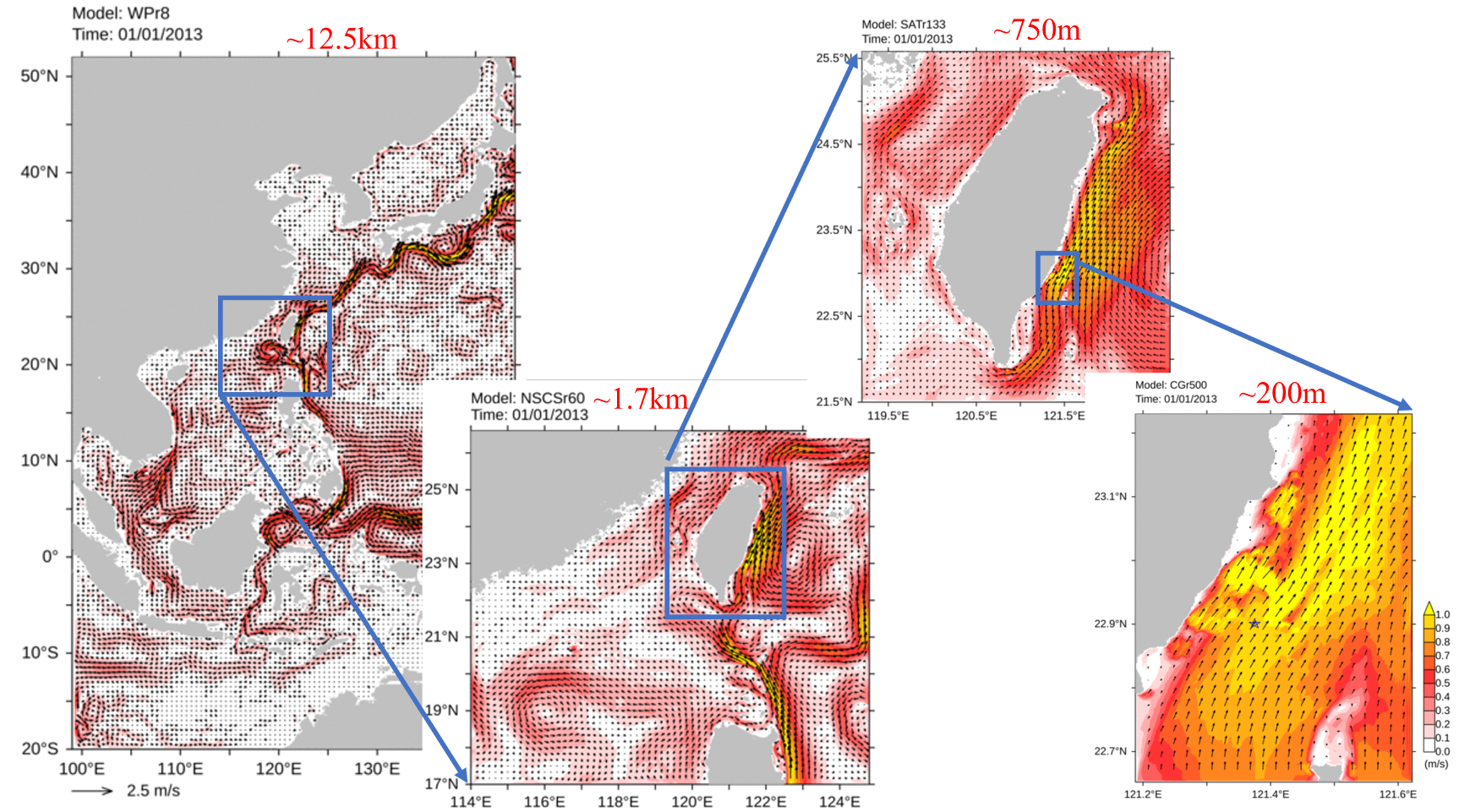

在陸地上,辛宜佳副研究員建置了高解析度的「巢狀西太平洋資料同化模式系統」,運用資料同化方案整合觀測數據與數值模式,資料同化數值模式便可更精準地重現黑潮資訊,協助團隊掌握大範圍的海流流況。(圖六)

100% MIT製造!浮游式黑潮發電機

考量流速、流向、設置水深、離岸距離等因素,再加上精密的海洋觀測驗證,團隊最終找出優選發電區位,分別位於臺東成功與宜蘭蘇澳外海。選定理想的地點後,緊接著便是挑戰製造發電機。經過不懈努力,郭振華合聘研究員團隊成功研發100千瓦(kW)的浮式洋流發電機,協同在地廠商打造約長12公尺、寬26公尺、高9公尺,重達110噸的龐然大物(圖七、八),相當於4棟並排的3樓透天厝,重量更達20隻成年的非洲大象!

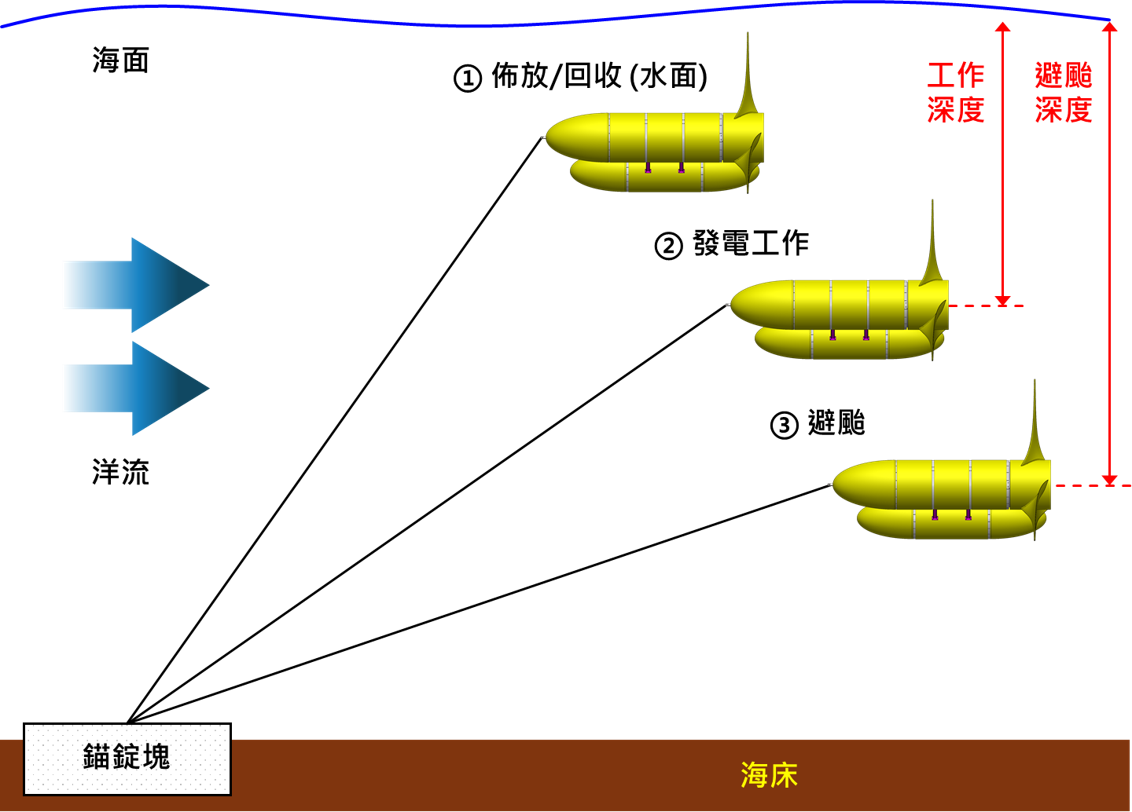

這款發電機為100%臺灣製造,比照潛艇規格,選用耐海水腐蝕材料,以承受海水長期侵蝕及水下高壓環境,確保其能在海面30至50公尺下長期穩定運轉,能讓船隻在海面航行不受影響,也能在颱風大浪時讓發電機下潛避颱(圖九、十)。

「基載」新星:打造未來能源轉型的藍圖

隨著黑潮發電技術逐步成熟,臺灣有望獲得穩定且零碳的基載電力。所謂「基載電力」,指的是全年24小時穩定不斷的基本電力供應。由於黑潮全年流速穩定,不易受到天氣變化影響,正好能補足風力和太陽能發電的間歇性缺點,成為能源轉型的重要支柱。

目前發電機的研發正朝向兆瓦(MW)級規格邁進,未來若能大規模部署發電機陣列,預計可提供數百兆瓦的電力,等同一座中型發電廠的產能。根據研究估計,黑潮在臺灣東部外海的總體可開發潛力約為4吉瓦(GW),約可同時滿足100萬戶家庭的日常用電需求。若能實現,對臺灣2050年達成淨零碳排目標而言,無疑是一股穩定而強勁的助力。

在這群科研先鋒的努力下,也許不久的將來,當我們站在東海岸吹著海風,不遠處的黑潮已悄悄替臺灣點亮萬家燈火。開箱雖然結束,但黑潮的能源傳奇才正要開始!

-

圖一:(中排站立由左至右)戴仁華研究副技師、郭振華合聘研究員、吳朝榮研究員兼執行長、林佩瑩助理教授、辛宜佳副研究員,與團隊人員合照。

圖一:(中排站立由左至右)戴仁華研究副技師、郭振華合聘研究員、吳朝榮研究員兼執行長、林佩瑩助理教授、辛宜佳副研究員,與團隊人員合照。

-

圖二:流經臺灣東部外海的黑潮,其流速強且流向穩定,發電潛力為鄰近國家的1.5~2.5倍

圖二:流經臺灣東部外海的黑潮,其流速強且流向穩定,發電潛力為鄰近國家的1.5~2.5倍

-

圖四:圓球為漂流浮標(右側的A4紙張為比例對照),浮標拋放至海面後隨海流漂移,可即時回傳時間與其位置資訊,並產製運動軌跡,用於解析海表面流速與流向。

圖四:圓球為漂流浮標(右側的A4紙張為比例對照),浮標拋放至海面後隨海流漂移,可即時回傳時間與其位置資訊,並產製運動軌跡,用於解析海表面流速與流向。

-

圖五:底碇式觀測儀器是由圓形浮球(圖中橘色似鮭魚卵的浮球)與扁圓浮台內嵌的ADCP(黃色圓面)等構成。研究團隊回收放置海底1整年的錨碇串,帶回來的完整時序列資料非常寶貴。

圖五:底碇式觀測儀器是由圓形浮球(圖中橘色似鮭魚卵的浮球)與扁圓浮台內嵌的ADCP(黃色圓面)等構成。研究團隊回收放置海底1整年的錨碇串,帶回來的完整時序列資料非常寶貴。

-

圖六:本中心發展高解析度「巢狀西太平洋資料同化模式」,掌握更精確的海流資訊,以精確地評估發電機的佈設與計算發電的潛勢量。

圖六:本中心發展高解析度「巢狀西太平洋資料同化模式」,掌握更精確的海流資訊,以精確地評估發電機的佈設與計算發電的潛勢量。

-

圖七:發電機前緣殼罩的加工過程,因大尺寸金屬加工的特殊規格技術門檻高,需特別訂製。

圖七:發電機前緣殼罩的加工過程,因大尺寸金屬加工的特殊規格技術門檻高,需特別訂製。

-

圖八:藉由吊車,將巨大的100kW浮游式黑潮發電機從岸上移入水中進行測試。

圖八:藉由吊車,將巨大的100kW浮游式黑潮發電機從岸上移入水中進行測試。

-

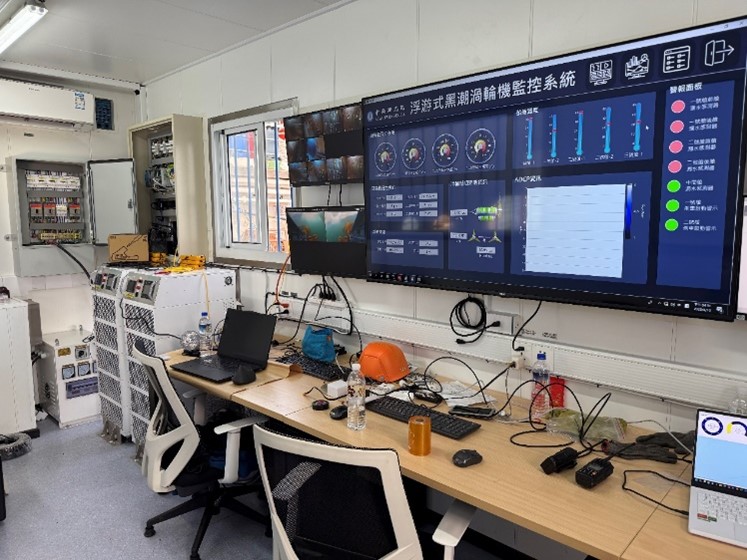

圖九:發電機的位移姿態以及運轉發電量等動態訊息,皆由監控系統同步記錄。

圖九:發電機的位移姿態以及運轉發電量等動態訊息,皆由監控系統同步記錄。

-

圖十:100kW浮游式黑潮發電機能穩定於海面30至50公尺下運轉,也能透過外部供電控制上浮至水面維修,或下潛至更深處避颱。

圖十:100kW浮游式黑潮發電機能穩定於海面30至50公尺下運轉,也能透過外部供電控制上浮至水面維修,或下潛至更深處避颱。

-

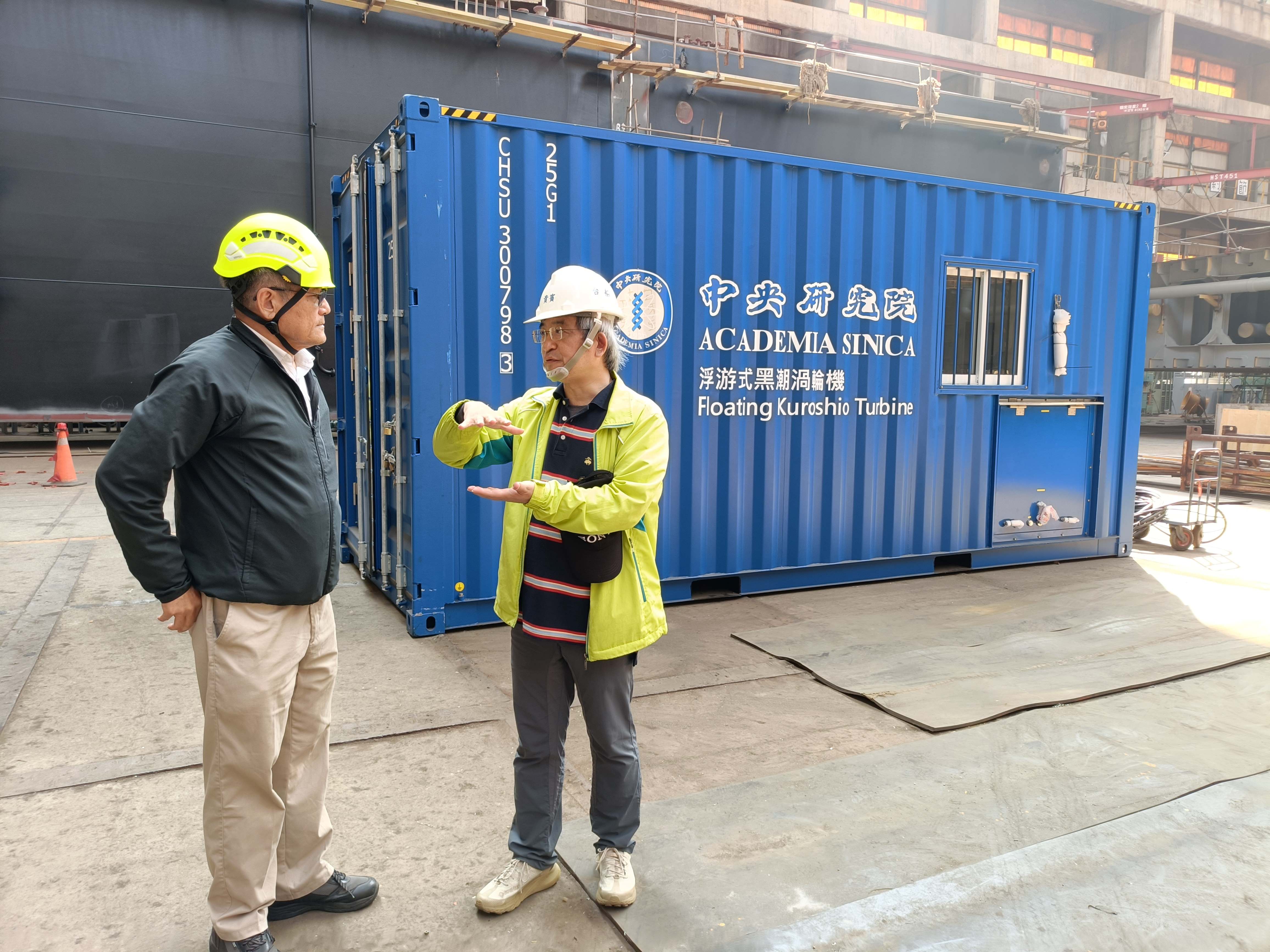

圖十一:吳朝榮執行長(右)正與郭振華合聘研究員(左)於組裝工廠討論發電機運作。

圖十一:吳朝榮執行長(右)正與郭振華合聘研究員(左)於組裝工廠討論發電機運作。

首頁

首頁