發布時間: 2025-11-05

作者:劉怡偉助研究員(本院地球科學研究所)

你可曾想過,當你走在海邊時,隨手撿起的一片貝殼、一塊碎珊瑚,上面都可能隱藏著地球上百年氣候變遷的秘密?本篇文章將帶你開箱本院地球科學研究所劉怡偉助研究員的實驗室,跟著老師從海洋實地採樣,再回到實驗室進行分析,一層層揭密藏在海洋中的氣候變遷訊息。

從貝殼到碳循環:解讀地球環境密碼

我們是中研院地球科學研究所「地球化學學群」的研究團隊之一。實驗室主要運用同位素地球化學方法,透過分析各類地質樣本的化學組成,了解地球上不同時間及空間尺度下環境氣候的變化。

我們關心的問題含蓋許多面向,包括:地球上的「碳」,在不同時空下如何被循環利用?當海水中的二氧化碳濃度增加時,對具有碳酸鈣殼體的海洋生物,會造成什麼影響?人類活動或自然變遷造成的沉積物通量改變,又會對生態系產生什麼影響?此外,我們也想探討上述這些過程之間,彼此如何交互作用。

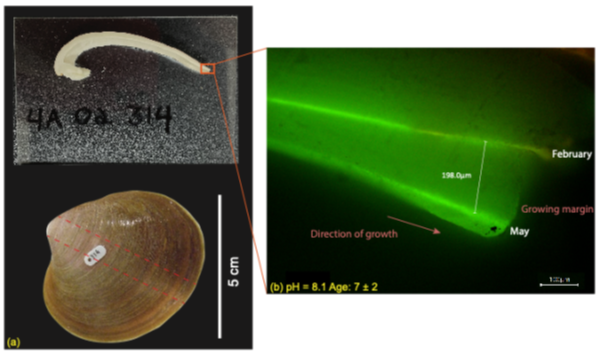

為回答這些問題,我們會選擇不同的地質材料來進行研究。目前實驗室分析的樣品包括:各類海洋生物碳酸鈣殼體(如:珊瑚、雙枚貝、鈣板藻和有孔蟲)、海洋裡的沈積物,以及冰層取出的冰芯當中的塵埃。其中,「碳酸鈣殼體」是我們最常使用的材料(圖一)。這些生物在形成殼體時,會吸收海水中的化學成分,所以殼體會如同樹幹的年輪,把生長當下的環境訊息,一層一層地紀錄在殼體中。

野外採樣與實驗室分析的「雙重冒險」

和許多小朋友一樣,我對地球科學的好奇,也是從恐龍、火星、石頭和雲開始的。求學過程中,參與了各種校內外社團與實驗,逐漸確定自己對地質科學的熱愛。因為喜歡也擅長化學實驗操作,便一步步走上了我的研究之路──利用地球化學方法來探索地球環境議題。

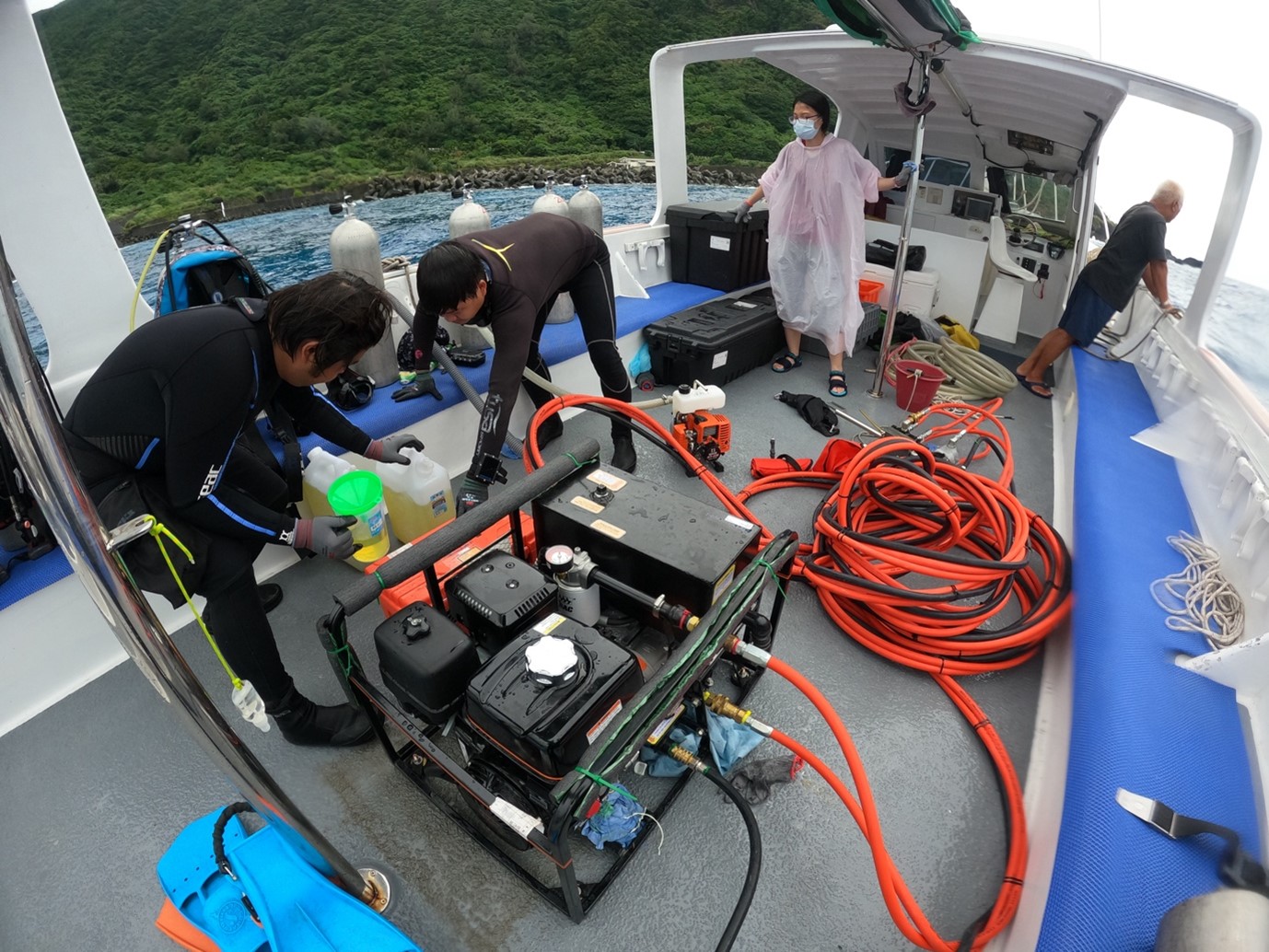

我認為做研究最好玩的部分之一,就是能夠親自到世界各地去採樣。以這幾年研究的重點——珊瑚為例,除了在臺灣蘭嶼設置觀測與採集點,也與國際團隊合作,進行海外採樣工作(圖二、三)。2024年,研究團隊就和日本團隊合作,到位於奄美群島最東北的喜界島珊瑚研究所探訪並鑽取樣本。

我們取樣的微孔珊瑚,一般生長在深度15公尺以內的近海。牠們通常長得像饅頭或是大香菇,高度從數十公分到數公尺不等。越大的珊瑚通常會有越長的岩芯 ,便能提供越長時間的環境紀錄。而為了取得較長的珊瑚岩芯,使用的大型鑽機必須接上套管,一段一段地往珊瑚底部鑽取(圖四)。在取得直徑約8公分的珊瑚岩芯樣品後,我們會先在水下將一截一截的岩芯標記順序,上岸後,再將它們進行基本的清洗、晾乾(圖五)。同時也會裝取珊瑚周圍的海水,過濾後回到實驗室分析。(註:岩芯通常為圓柱狀岩石、沉積物或是土壤片段,本文指的是珊瑚中心向下鑽取後獲得的材料。)

野外採樣是進行研究的重要過程,雖然出海工作非常艱辛,例如:在水下採集的過程,有可能會被海蛇刺到;回到小漁船上,還需要靠暈船藥支持才能正常工作;此外,海上還常有突發狀況需要隨機應變。但是,只有這樣在野外採樣的過程,才能讓我們親身體驗珊瑚的生長環境。

這樣的體驗,在後續思考科學解釋時,能更密切將科學數據與實際狀況結合,並做出判斷。除此之外,在採集過程中,可以和一群熱愛環境生態的潛水教練或研究人員一起工作、分享經驗,本身就是一件有趣的事。有時,還能意外遇見飛魚、海豚或海龜,或是感受不同國家的自然景觀與生活文化。每一次的野外行程,總能讓我充飽電力,帶著滿滿的能量回歸工作!

回到實驗室,挑戰正要開始!

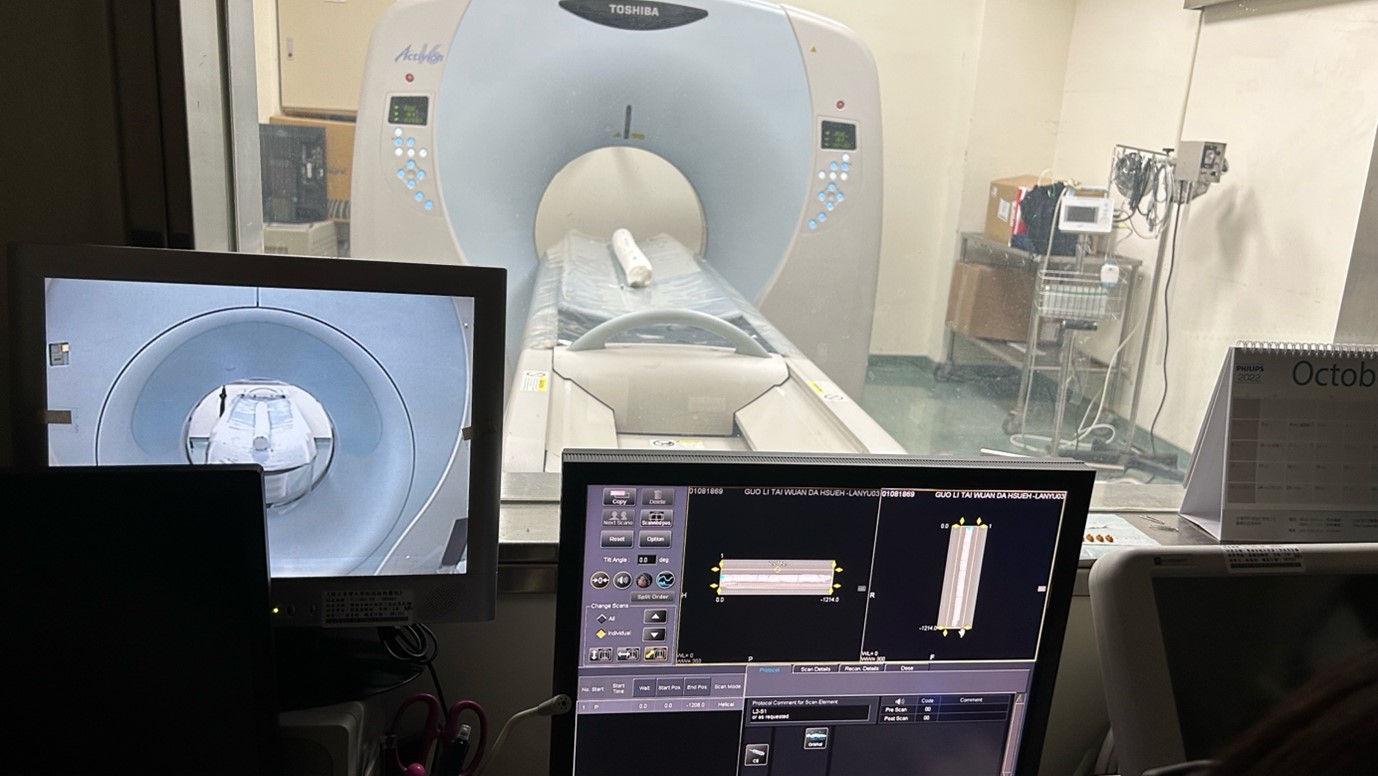

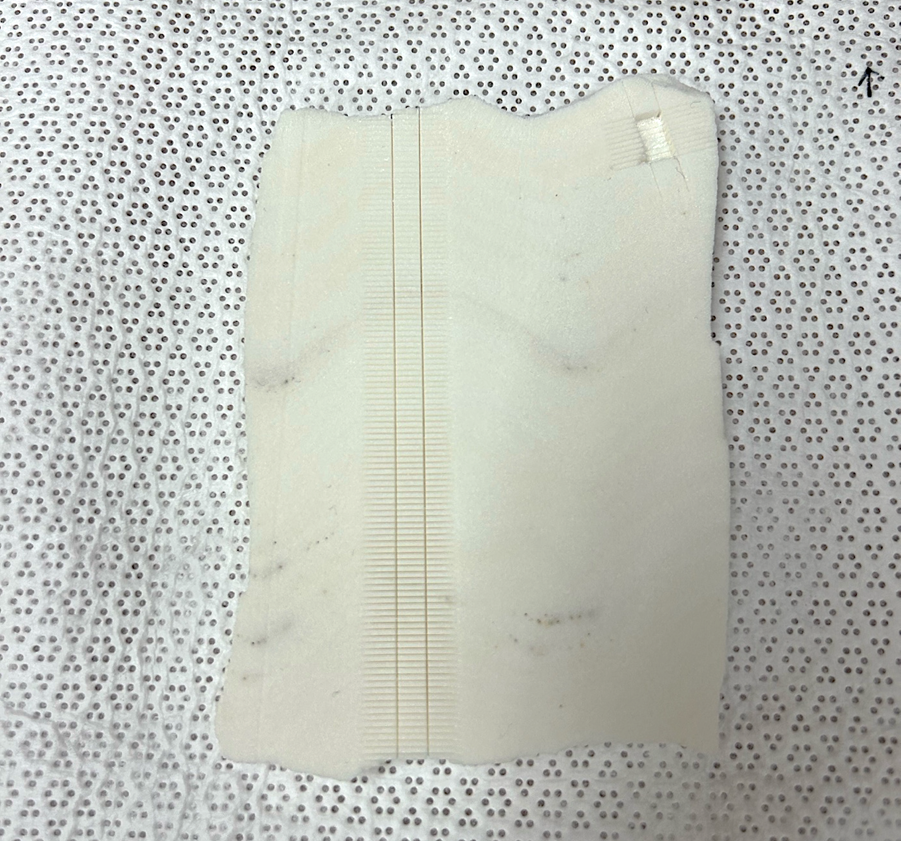

回到實驗室後,我們會利用斷層掃描技術觀察珊瑚的生長紋路(圖六),選擇合適的切面後,利用線鋸或鋸片鋸開岩芯,取得一片約1公分的切片(圖七),沿著切片上最大生長方向(垂直於橫向生長紋路),用牙科專用的超薄鋸片,以每1毫米切分成一個樣品。再從一個年度的生長量中,區分出不同季節或月份生長的殼體來做分析,並進行進一步的化學處理。由於珊瑚樣品很脆,在切分的時候也要小心鑽機的轉速不能太快,避免樣品不規則的碎裂噴飛,毀了辛苦的採集成果。

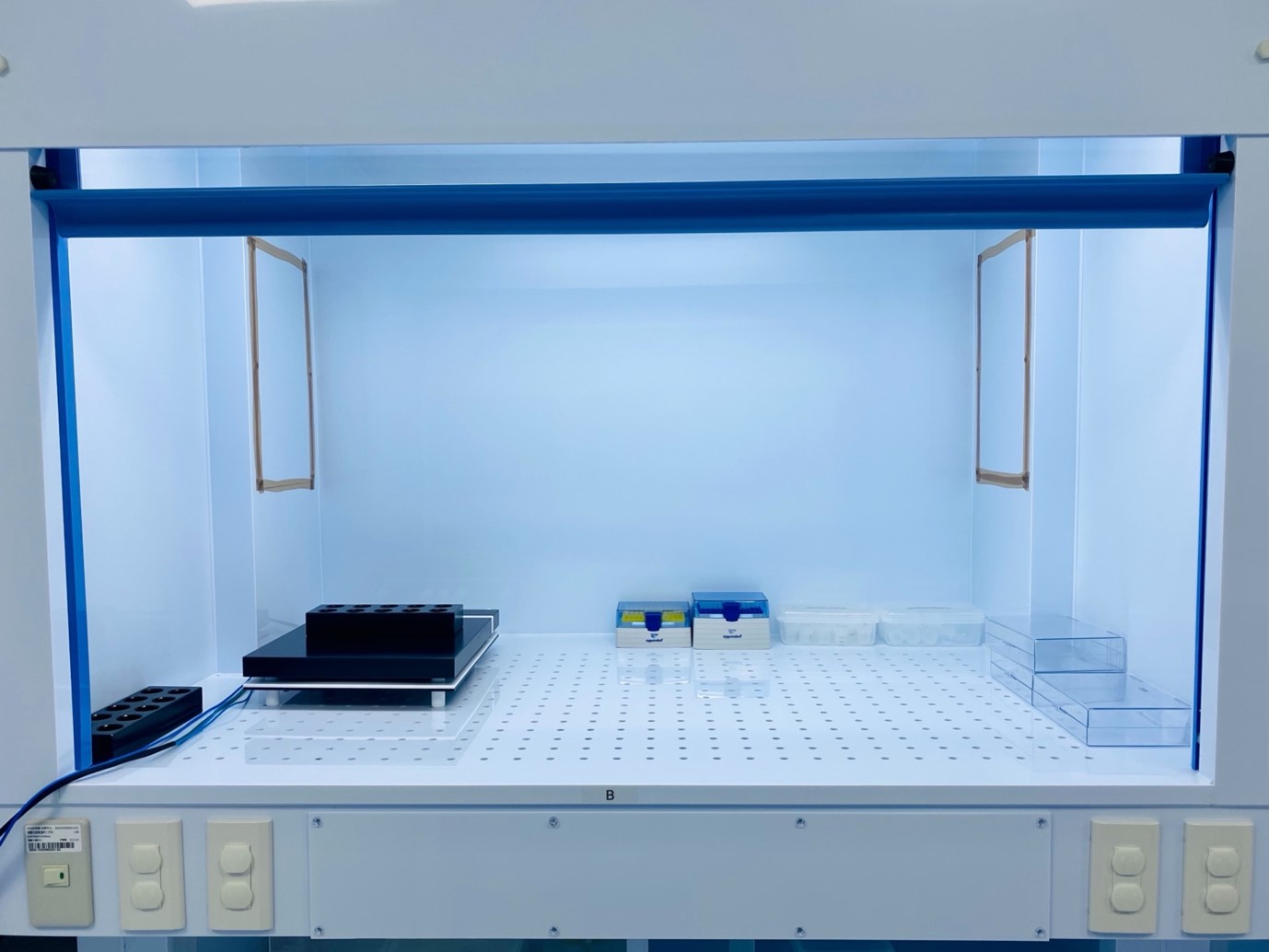

除了野外的樣品採集,研究另一大重點是在實驗室進行樣品的處理與分析。我們會使用地球所內的無塵化學實驗室(圖八),根據研究主題與樣本性質,設計適合的純化方法,分離出所需的各別化學元素。

由於每次需要分析的同位素種類不同,所以存放樣品的方式也不一樣。為避免環境中微量元素和研究標的相互影響,樣品會存放於以乾淨酸類清洗過的鐵氟龍樣品瓶中。在樣品純化的實驗裡,也會使用危險的化學物質——超高純度的酸類,所以研究人員須小心地在維持正壓的操作台中進行實驗(圖九),而手套、護目鏡、全身包覆式的化學實驗衣,就是我們在無塵室中的基本配備。

親愛的質譜儀,要「乖乖」喔!

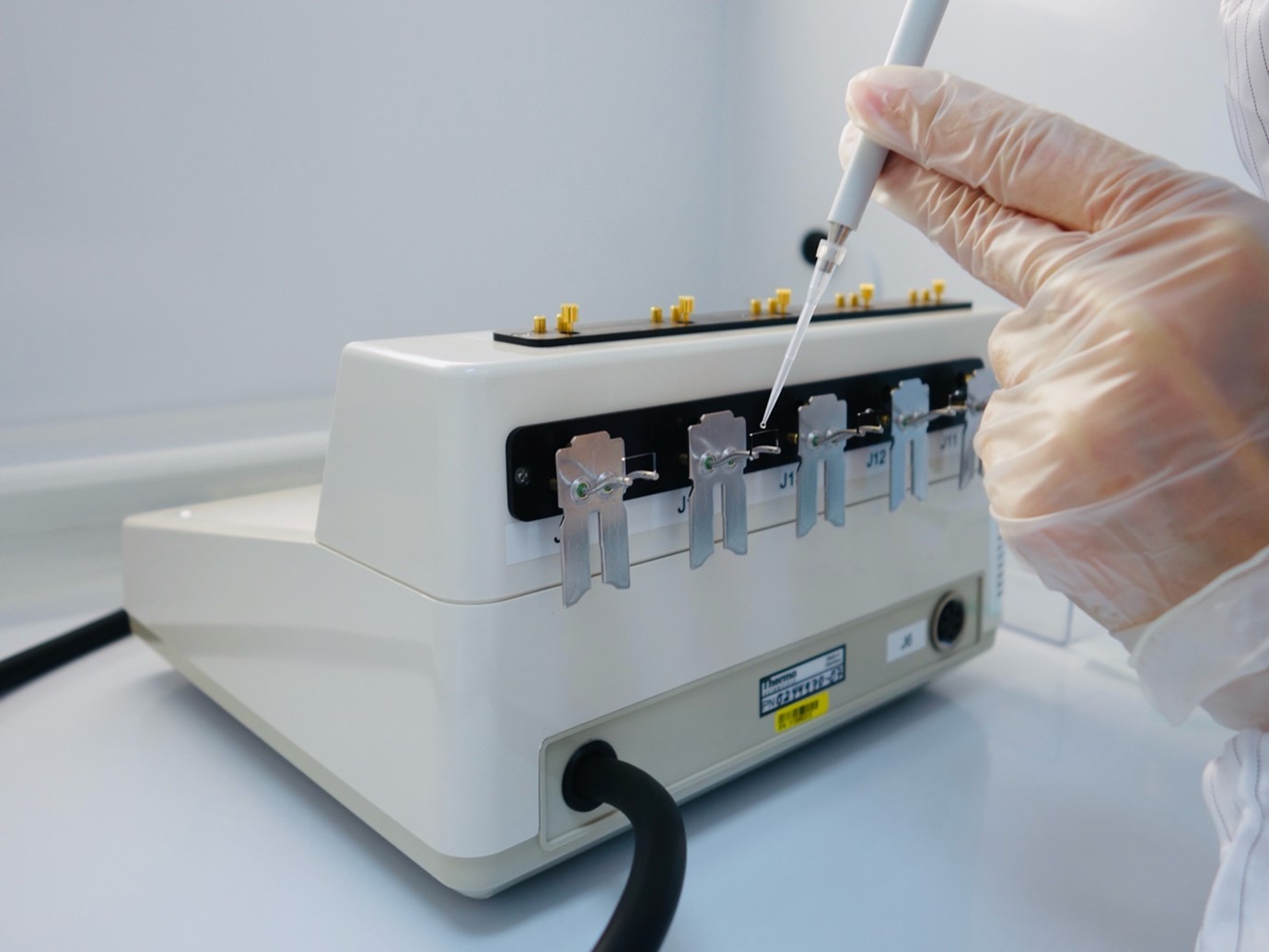

樣品純化完後,接著要使用不同種類的高精度質譜儀分析樣本的元素或同位素組成(圖十、十一)。而不同樣本的分析,從方法的建立到實際操作,會因不同分析方法有不同操作技巧,以及儀器時不時的「鬧脾氣」,導致所需時間拉長。

在與質譜儀朝夕相處下,也需要和儀器培養「感情」。除了許多實驗室會放的「綠色乖乖」,有時候我們也會和質譜儀說說話,希望「她」(因為會「生產」數據,所以是女部的她)在下班後還是能堅守崗位好好運作。畢竟,這些分析數據都很關鍵,結合野外採樣的資訊,能幫助我們解讀地質樣本中隱藏的環境故事。

分析古代,也是為了預測未來

以目前的核心研究為例,我們希望藉由分析珊瑚岩芯中的硼同位素與硼鈣比值,重建珊瑚體內酸鹼度(pH)與碳酸鹽化學組成,進一步了解這些組成如何隨著全球海洋酸化與暖化而產生改變。這不僅有助於評估全球氣候變遷對不同緯度造礁珊瑚形成的環境壓力,也能幫助我們利用這類生物的殼體材料解讀其他地區的古代環境。

未來,我們也將持續推進研究,例如:設計實驗養殖鈣板藻,探索海洋酸化、暖化以及人為活動產生的懸浮污染物,將如何影響海洋初級生產者的生長,進一步了解整個海洋碳循環可能受到的影響。

我們期望這些研究,不僅能進一步了解生物礦化的機制,也能透過重建古環境與氣候紀錄,幫助人類理解地球系統的變化邏輯,預測未來氣候變遷可能的走向,後續化為具體行動,維護地球這個獨一無二的美麗星球。

延伸閱讀:

劉怡偉,〈海洋酸化了,牠們怎麼辦?從同位素看造殼海洋生物如何應變〉,《中研院訊》(2022)

-

圖一:在酸化養殖實驗中,研究團隊將不同濃度的二氧化碳打入海水,接著利用螢光染劑標定,再以螢光顯微鏡觀察,就能了解貝殼在不同酸化環境下的生長狀況。(圖片來源:劉怡偉)

圖一:在酸化養殖實驗中,研究團隊將不同濃度的二氧化碳打入海水,接著利用螢光染劑標定,再以螢光顯微鏡觀察,就能了解貝殼在不同酸化環境下的生長狀況。(圖片來源:劉怡偉)

-

圖二:蘭嶼珊瑚岩芯鑽取團隊,包含國立臺灣大學海洋研究所林卉婷副教授(右二)以及協助採樣的潛水教練群。(圖片來源:林卉婷)

圖二:蘭嶼珊瑚岩芯鑽取團隊,包含國立臺灣大學海洋研究所林卉婷副教授(右二)以及協助採樣的潛水教練群。(圖片來源:林卉婷)

-

圖三:在船上準備啟動發電機,進行水下珊瑚岩芯鑽取工作。定點採樣時,船身比較容易搖晃,所以,暈船藥是長時間在船上工作的好夥伴!(圖片來源:蘇淮)

圖三:在船上準備啟動發電機,進行水下珊瑚岩芯鑽取工作。定點採樣時,船身比較容易搖晃,所以,暈船藥是長時間在船上工作的好夥伴!(圖片來源:蘇淮)

-

圖四:微孔珊瑚是很好的地質材料,鈣化的骨骼可以提供生長數十至數百年的紀錄。為了取得最完整的生長紀錄,通常會從團狀珊瑚的中心向下鑽取珊瑚岩芯。(圖片來源:蘇淮)

圖四:微孔珊瑚是很好的地質材料,鈣化的骨骼可以提供生長數十至數百年的紀錄。為了取得最完整的生長紀錄,通常會從團狀珊瑚的中心向下鑽取珊瑚岩芯。(圖片來源:蘇淮)

-

圖五:採上來的岩芯需先浸泡於雙氧水中,去除大部分的有機物,留下我們要分析的碳酸鈣殼體。(圖片來源:劉怡偉)

圖五:採上來的岩芯需先浸泡於雙氧水中,去除大部分的有機物,留下我們要分析的碳酸鈣殼體。(圖片來源:劉怡偉)

-

圖六:研究團隊利用臺大動物醫院斷層掃描儀器拍攝的X光相片,評估珊瑚岩芯切片的方向,以取得不同時間生長的殼體進行分析。(圖片來源:劉怡偉)

圖六:研究團隊利用臺大動物醫院斷層掃描儀器拍攝的X光相片,評估珊瑚岩芯切片的方向,以取得不同時間生長的殼體進行分析。(圖片來源:劉怡偉)

-

圖七:岩芯切片後,研究團隊會沿著最大生長方向(垂直於橫向生長紋路),將切片以每1 mm切分成一個樣品,就可以在一個年度的生長量中再分出不同季節或月份生長的殼體來做分析。圖中右上的箭頭表示珊瑚生長的方向,越接近上方越年輕。(圖片來源:劉怡偉)

圖七:岩芯切片後,研究團隊會沿著最大生長方向(垂直於橫向生長紋路),將切片以每1 mm切分成一個樣品,就可以在一個年度的生長量中再分出不同季節或月份生長的殼體來做分析。圖中右上的箭頭表示珊瑚生長的方向,越接近上方越年輕。(圖片來源:劉怡偉)

-

圖八:在無塵室內工作時,全身的防護除了保護操作者不會被化學藥品傷害外,也保護樣品不被環境污染源影響。(圖片來源:劉怡偉)

圖八:在無塵室內工作時,全身的防護除了保護操作者不會被化學藥品傷害外,也保護樣品不被環境污染源影響。(圖片來源:劉怡偉)

-

圖九:圖為地球化學無塵實驗室內的垂直平流操作台,是維護我們分析樣品時不受環境污染的重要設備。由於化學實驗室酸氣很重,實驗室內部都要小心不讓金屬材質外露,避免線材或儀器被酸氣腐蝕。承裝樣品的容器也以可以耐酸的塑膠(鐵氟龍)製品為主,便於使用前的清潔以及樣品的保存。(圖片來源:劉怡偉)

圖九:圖為地球化學無塵實驗室內的垂直平流操作台,是維護我們分析樣品時不受環境污染的重要設備。由於化學實驗室酸氣很重,實驗室內部都要小心不讓金屬材質外露,避免線材或儀器被酸氣腐蝕。承裝樣品的容器也以可以耐酸的塑膠(鐵氟龍)製品為主,便於使用前的清潔以及樣品的保存。(圖片來源:劉怡偉)

-

圖十:樣品純化後,其中一種方式是將樣品滴放於燈絲上烤乾,再放入高精度的熱油離質譜儀內進行分析。(圖片來源:劉怡偉)

圖十:樣品純化後,其中一種方式是將樣品滴放於燈絲上烤乾,再放入高精度的熱油離質譜儀內進行分析。(圖片來源:劉怡偉)

-

圖十一:質譜儀是同位素地球化學實驗室內不可或缺的研究設備。照片為所內高精度熱油離質譜儀(TIMS)外觀。研究團隊也常使用所內的多接收器電漿感應耦合質譜儀(MC-ICPMS)、穩定同位素質譜儀(IRMS)等不同類型的質譜儀來分析樣品的同位素組成。(圖片來源:劉怡偉)

圖十一:質譜儀是同位素地球化學實驗室內不可或缺的研究設備。照片為所內高精度熱油離質譜儀(TIMS)外觀。研究團隊也常使用所內的多接收器電漿感應耦合質譜儀(MC-ICPMS)、穩定同位素質譜儀(IRMS)等不同類型的質譜儀來分析樣品的同位素組成。(圖片來源:劉怡偉)

首頁

首頁