發布時間: 2019-01-02

恆星與恆星之間的距離十分遙遠,這中間充滿著稀薄的物質,稱為星際物質(interstellar medium)。由太陽發出的高速太陽風與星際物質交互作用,形成了以日球層頂(heliopause)為分界的區域,內部稱為日球層(heliosphere),往外則是星際空間(圖一b)。在日球層內的太陽風中與星際空間中充滿了微游離或高度游離化的電漿態物質,其主要組成為分子態、原子態與離子態的氫粒子以及電子。與中性粒子流體力學(hydrodynamics)不同,這些帶電粒子的運動模式會受到太陽風中與星際空間中的磁場影響,而研究帶電粒子流在磁場中的運動就稱為磁流體力學(magnetohydrodynamics)。A. N. Kolmogorov於1941年首先提出流體力學中紊流的數學模型,並得出了流體中紊流的能譜對波長為冪次律分布(power law distribution),且冪次律指數(power law index)為-11/3。而在磁流體領域裡,也有許多針對磁流體紊流的冪次律分布所提出的各種不同數學模型。

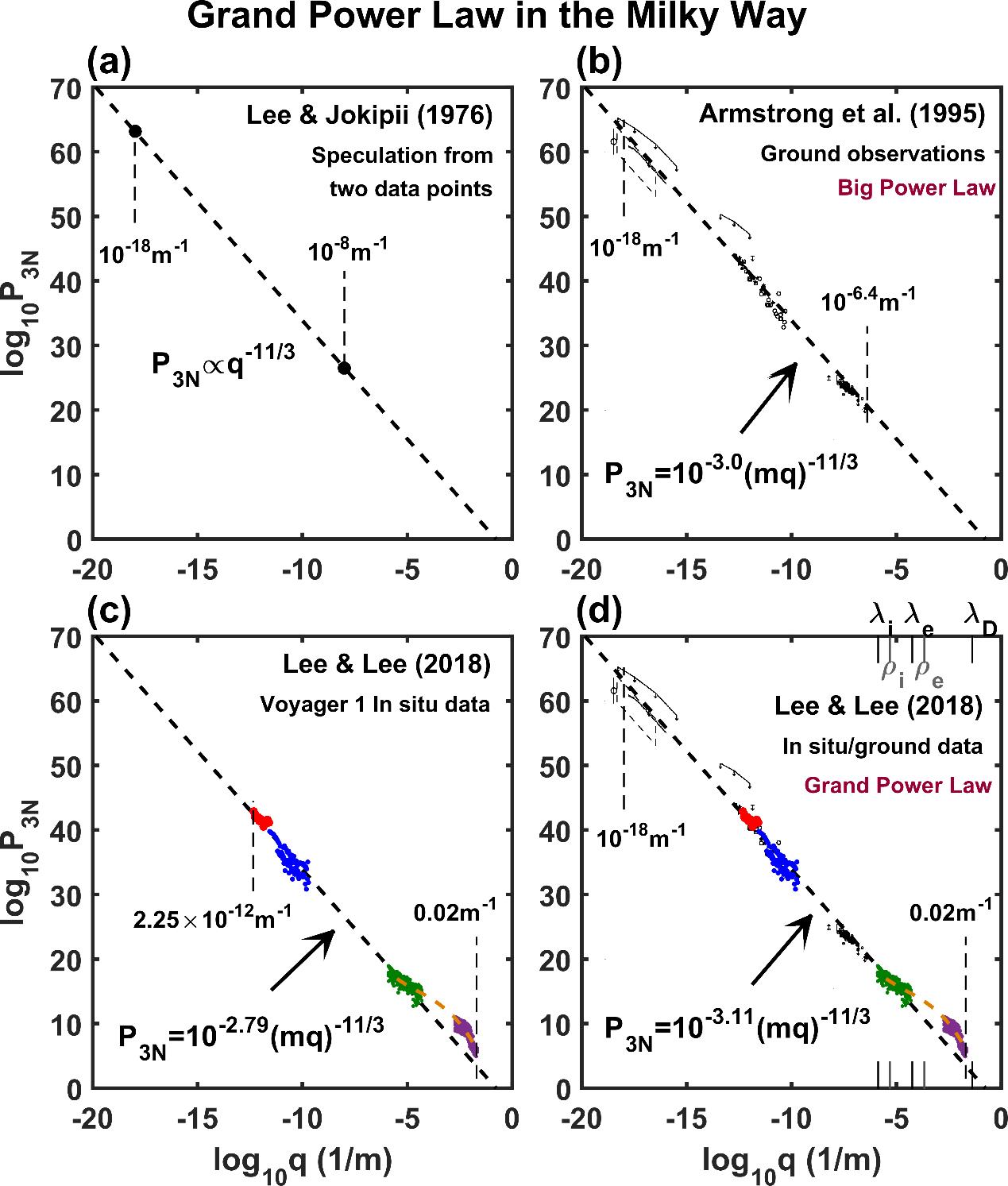

李羅權院士與Randy Jokipii院士,於 1976年首先提出了在星際空間中,磁流體紊流能譜在空間尺度10^8到10^18公尺之間,其冪次律指數亦接近-11/3(圖二a),10^18公尺相當於100光年。其研究是根據地面觀測到的脈衝星電磁波的閃爍,計算出在10^8公尺的紊流能譜強度,以及根據星際雲團的觀測,計算出在10^18公尺的紊流能譜強度,並將紊流能譜上這兩點相連,得出了接近-11/3的冪次律指數。後續許多其他的觀測資料亦證實了此結果。例如J. W. Armstrong匯整了許多人的研究資料,並整合成空間尺度跨過10^6.4到10^18公尺的星際空間磁流體紊流能譜,亦稱為大冪次律能譜(The Big Power Law in the sky,圖二b)。然而,這些資料僅是由地面遙測所得出的結果,若要更進一步確認星際空間磁流體紊流能譜,實地觀測將會是更有力的證據。

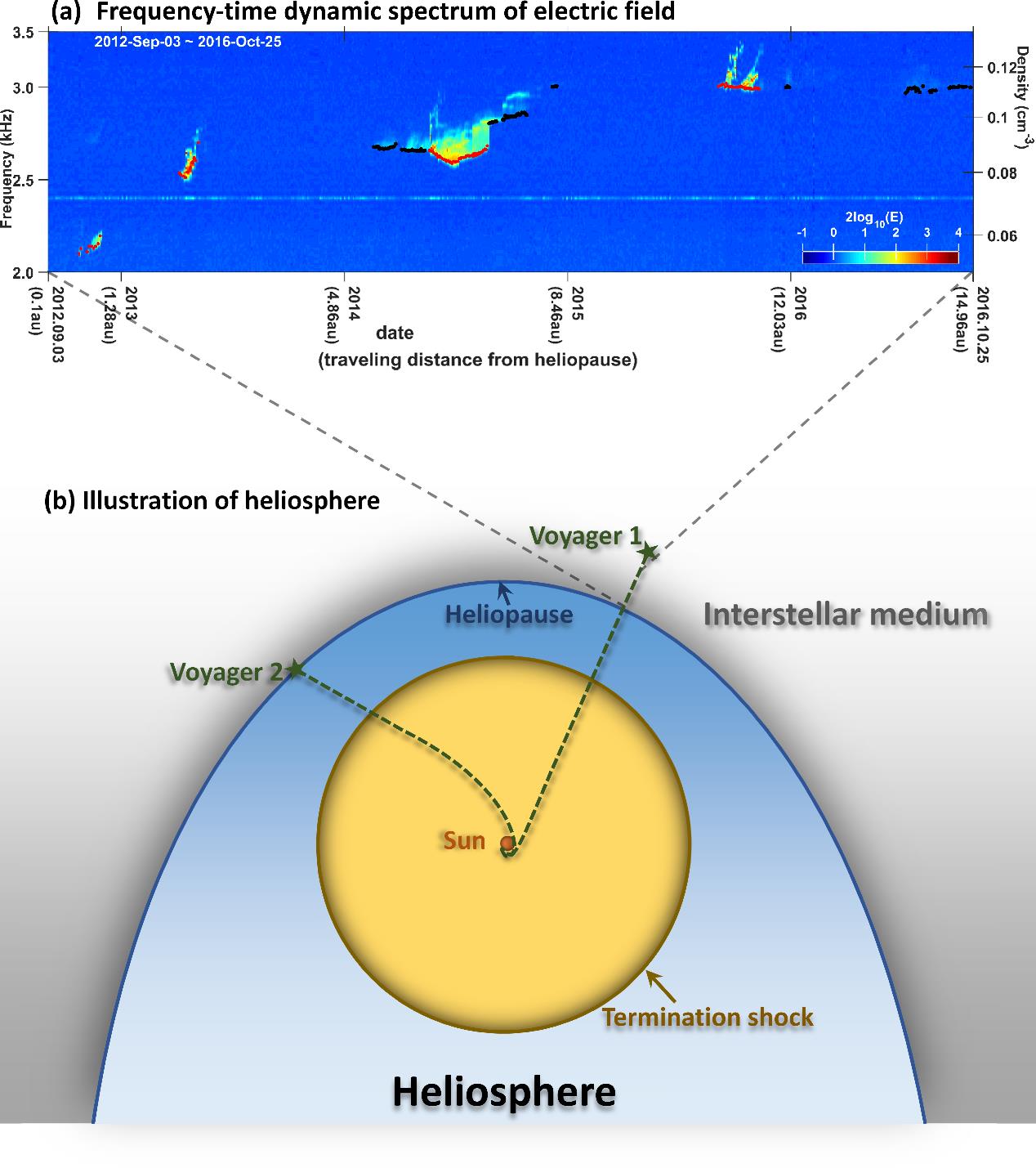

1977年NASA發射了兩顆名為航海家一號與二號(Voyager 1 & 2)的衛星,其初期任務僅是觀測太陽風與系內行星。但隨著其航行距離越來越遠,且其搭載的電力供應系統與部分觀測設備仍尚可正常運作,之後航海家衛星便被賦予了探索星際空間的任務。在2012年,航海家一號被確認穿過了日球層頂,並正式進入了星際空間。而航海家二號也在2018年十一月五日進入星際空間。2018年十二月,航海家一號已距離日球層頂超過23個天文單位。

由於航海家衛星科學研發團隊的努力,中央研究院地球科學所李羅權院士與李昆翰博士,利用衛星傳回的實地觀測資料來研究星際空間的紊流。根據目前所傳回的資料,他們能計算出星際空間磁流體紊流能譜在50公尺到2.25x10^12公尺(15天文單位)的空間尺度。其中在10^6到2.25x10^12公尺範圍的計算結果,與早期地面遙測所得出的結果相符。而在離子與電子的動力尺度範圍(50至10^6公尺),他們也發現了其紊流能譜強度明顯高於Kolmogorov冪次律分佈,此結果原因亦值得後續研究。

若把早期地面遙測結果與這項新成果合併,將能得到尺度橫跨50公尺到10^18公尺(100光年)範圍的星際空間紊流能譜,成為巨大冪次律能譜(the Grand Power Law in the Milky Way)。該研究成果發表於《自然天文》期刊(K. H. Lee & L. C. Lee, Nature Astronomy, 2018 December 31; DOI: 10.1038/s41550-018-0650-6)。

聯繫人:洪郁婷,Tel(02)-2783-9910#1135,tin2868@earth.sinica.edu.tw

首頁

首頁