【專欄】夾縫中的中年:工作、家庭與幸福感

.jpg)

不同於幼童、在學青年以及退休年長者,青壯年被視為國家主要的勞動力人口與生產力核心。生命在相對穩定發展的階段,逐漸成為工作與家庭的中堅,被期待是支撐社會與家庭運作的主力,為社會政策與公共支出的貢獻者,而非使用者與照顧的對象。然而,這群被視為穩定健壯的青壯年,夾在工作與家庭需求之間,其實面臨著多重的挑戰。尤其在人口、經濟與社會變動相對快速的臺灣,青壯年所面臨的負擔與困境可能日益加重。

本文試圖整合我過去的相關研究,利用臺灣社會變遷基本調查資料庫1 、世界價值調查(World Values Surveys)、亞洲民主動態調查(Asian Barometer Surveys),以及相關政府政策收集,勾勒臺灣的青壯年在工作與家庭需求中的困境、衝突、壓力與變遷。文中進一步以婚育狀態作為生命階段的分野,因為婚育狀態與工作、家庭需求緊密相連。除了讓我們能更了解青壯年所面臨的處境,也提供了另一個實證的視角觀察婚育的代價,可以用來思考與回應當前低婚育率的現況。

時間都去哪了?日常勞動全紀錄2

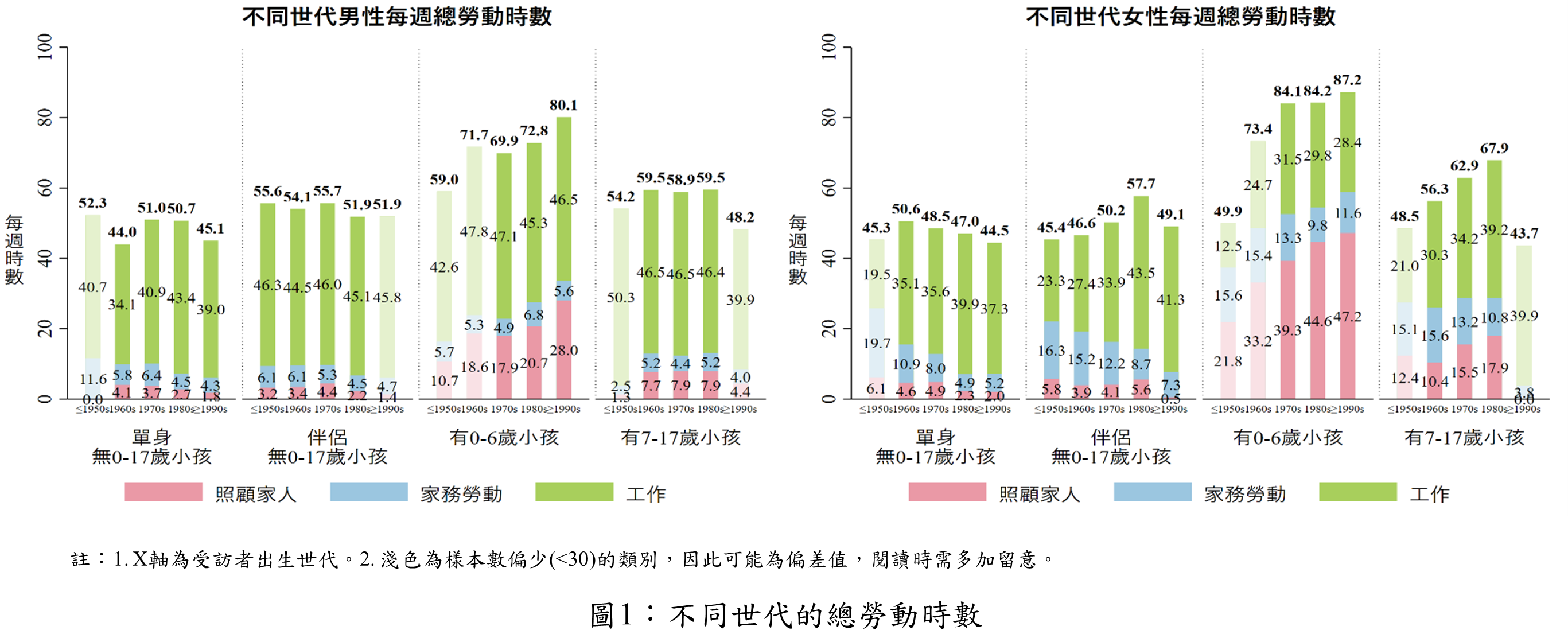

圖1記錄了跨世代在不同生命階段的主要勞動總時數,主要勞動包括了工作、家務勞動與家人照顧。以男性而言,每個生命階段的工作時數,在不同世代並沒有太多變動,除了有0-6歲小孩的男性,工作時數有明顯的成長;另外,男性的家務與照顧時數呈現略微下降或不變,也只在有0-6歲小孩的階段,照顧時數明顯增加。因此,有0-6歲小孩的男性,勞動的總時數最高,成長幅度也最大,主因是工時與照顧時間增加;有7-17歲小孩的男性,雖然總勞動時數沒有明顯成長,但整體來說還是位居第二。

女性的總勞動時數與生命階段緊密扣連。單身無未成年小孩的女性,工作時數的增加伴隨著家庭內部勞動時數的減少,讓總勞動時數的世代差異不明顯;有伴侶但無未成年子女的女性,總勞動時數在成長,主要原因是工作時數的增加,顯示女性在結婚之後繼續留在勞動市場的比例提高;有0-6歲小孩的女性,在最近幾個世代工時呈現些微下降,但照顧時間卻大幅增加,成為總勞動時數增加的主因;有7-17歲小孩的女性,總勞動時數低於有0-6歲小孩的女性,位居第二,他們在工作與照顧時數的增加,成為跨世代總勞動時數成長的主因。

在有未成年(0-6歲 & 7-17歲)小孩的中年階段,總勞動時數明顯隨著世代增加,女性的總時數往往高於男性。有0-6歲小孩的人,總勞動時數在每個世代的都高居第一,而且持續成長。處在有未成年子女的中年階段,除了長工時,可能需要同時照顧年幼與年長家人,加上臺灣社會日益加深的密集教養文化,以及高齡化衍生的需求,這群人的三明治夾心狀態,在越年輕的世代越為顯著。以1990s 有0-6歲小孩的女性為例,每週擁有的總時間為168小時,扣除每週總勞動時間的87小時,剩下81小時平均分給每一天,則每天擁有11.57小時,扣掉睡眠需求7-8小時,剩下4-5小時要擠進吃飯、洗澡、通勤、社交、休閒等活動。相較其他生命階段的女性,她們可能常常得在犧牲睡眠時間或者犧牲個人時間做選擇。

角色拉扯:工作與家庭平衡的難題3

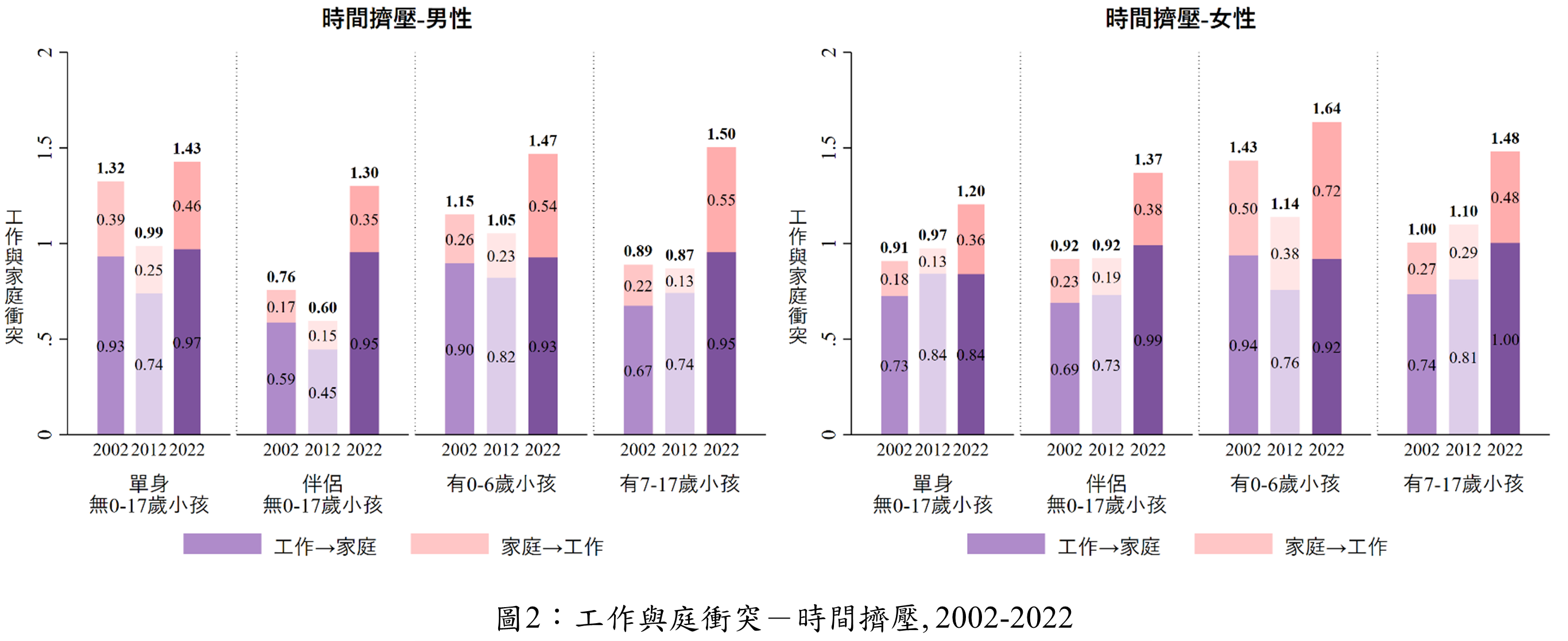

面對家庭與工作需求日益加重的三明治中年,如何感受時間、精力與界線上面臨的困境4 。圖2記錄了20年(2002-2022)處在不同生命階段的人群,關於時間擠壓的主觀感受5 。最明顯的變化是,在這20年間,對於時間被擠壓的主觀感受都增加了,不論是工作對家庭(工作→家庭)或者家庭對工作(家庭→工作)的面向,尤其家庭→工作的漲幅更為明顯。以2022來看,有未成年小孩的父母感受到時間擠壓最深刻,可能是臺灣職場長工時與加班文化,和以家庭為主體的照顧系統,使得處在這階段的青壯年感受到時間的窘迫與不足,女性有0-6歲小孩是當中感受最強烈的群體。不過,值得注意的是單身沒有未成年小孩的男性,在感受到時間擠壓的衝突也一直名列前茅,需要更進一步的探究與了解。

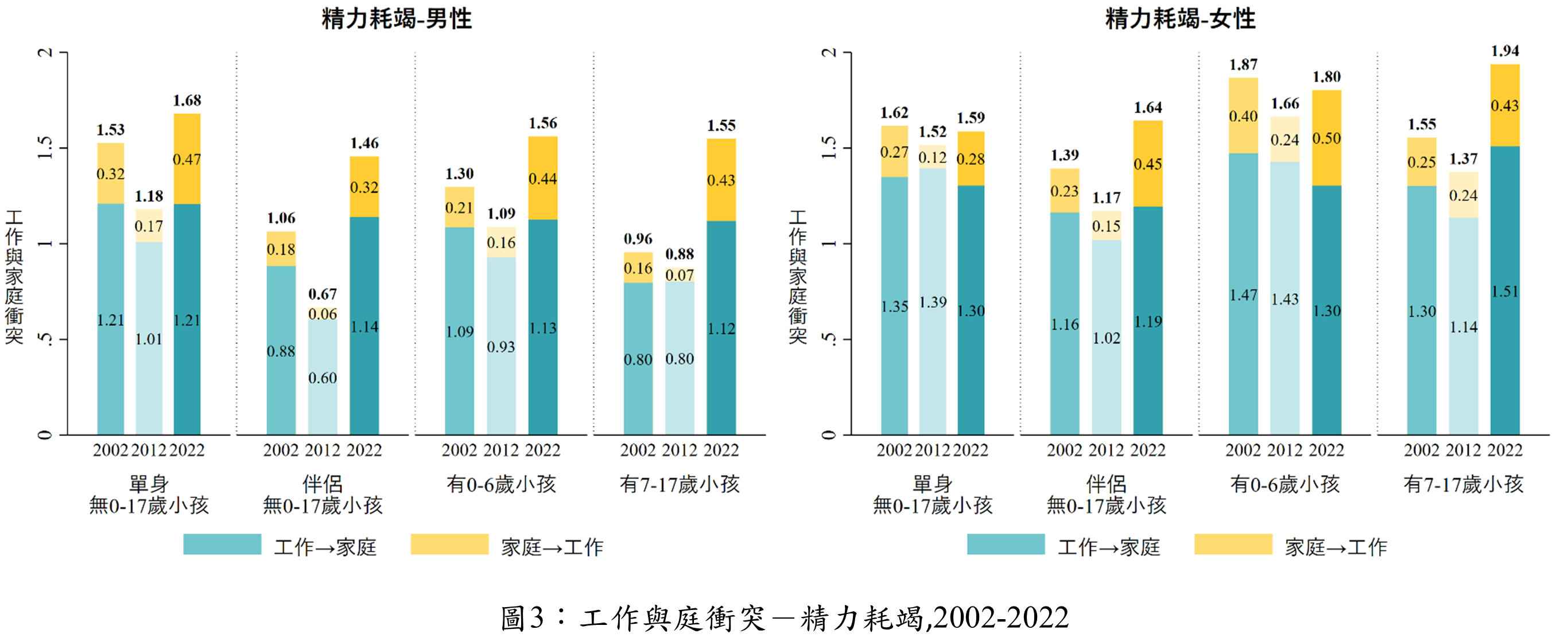

其次,臺灣青壯年感受到精力耗竭的程度高於時間擠壓6 (圖3)。整體而言,雖有少數例外,精力耗竭的程度隨著時間在增加,女性的感受度平均而言比男性高,但男性成長的幅度比女性大。除此之外,女性精力耗竭的程度跟家庭階段的連結性比男性高,在進入婚姻與有小孩後,女性感受精力耗竭的程度明顯增加,而男性則是在單身無未成年孩子的階段,對於精力耗竭有較強烈的感受,不過,有未成年小孩的男性感受到精力耗竭的程度也非常明顯,也顯示了男性在這個階段所承受的負擔。

在工作與家庭需求互相干擾的面向7 ,有未成年小孩的父母比較容易遇到工作與家庭界線模糊的狀況。不過,跨時間並沒有太多的變動,有可能是臺灣的勞動現場一直是相對嚴格且少有彈性,比較難同時處理工作與家庭的需求,不過或許新冠疫情後會有改變,例如:遠距居家辦公的彈性,會讓同時處理工作與家庭需求的情形增加,使感受界線模糊的可能性提高。在界線模糊的變動,相對比較明顯的是單身無未成年子女的群體,或許跟人口、工作結構改變有關,值得未來更多的探討。

身心俱疲的困境與政策回應8

從上面的數據可觀察到,有未成年小孩的青壯年,總勞動時間不僅比較長,而且在跨世代有增加的趨勢。因此,這個群體也是最常感到時間擠壓、精力耗竭、界線模糊的困境與衝突。我的一篇研究比較亞洲10個國家在父母與非父母幸福感的差異,其中臺灣的差異是最大的9 ,表示在臺灣當父母相對最不開心。研究進一步發現,透過家庭友善政策,可以同時提升有小孩的女性和男性的幸福感,而女性受益的程度比較高,主要是因為女性承受的職家衝突比男性高。而家庭政策當中,以工作彈性和整全的政策配套效果最顯著。值得注意的是,雖然家庭政策福利的受益對象主要為未成年小孩的父母,但這些政策的實施並不會損害沒有未成年小孩的群體的幸福感。換句話說,這樣的政策並不會產生排擠效應。

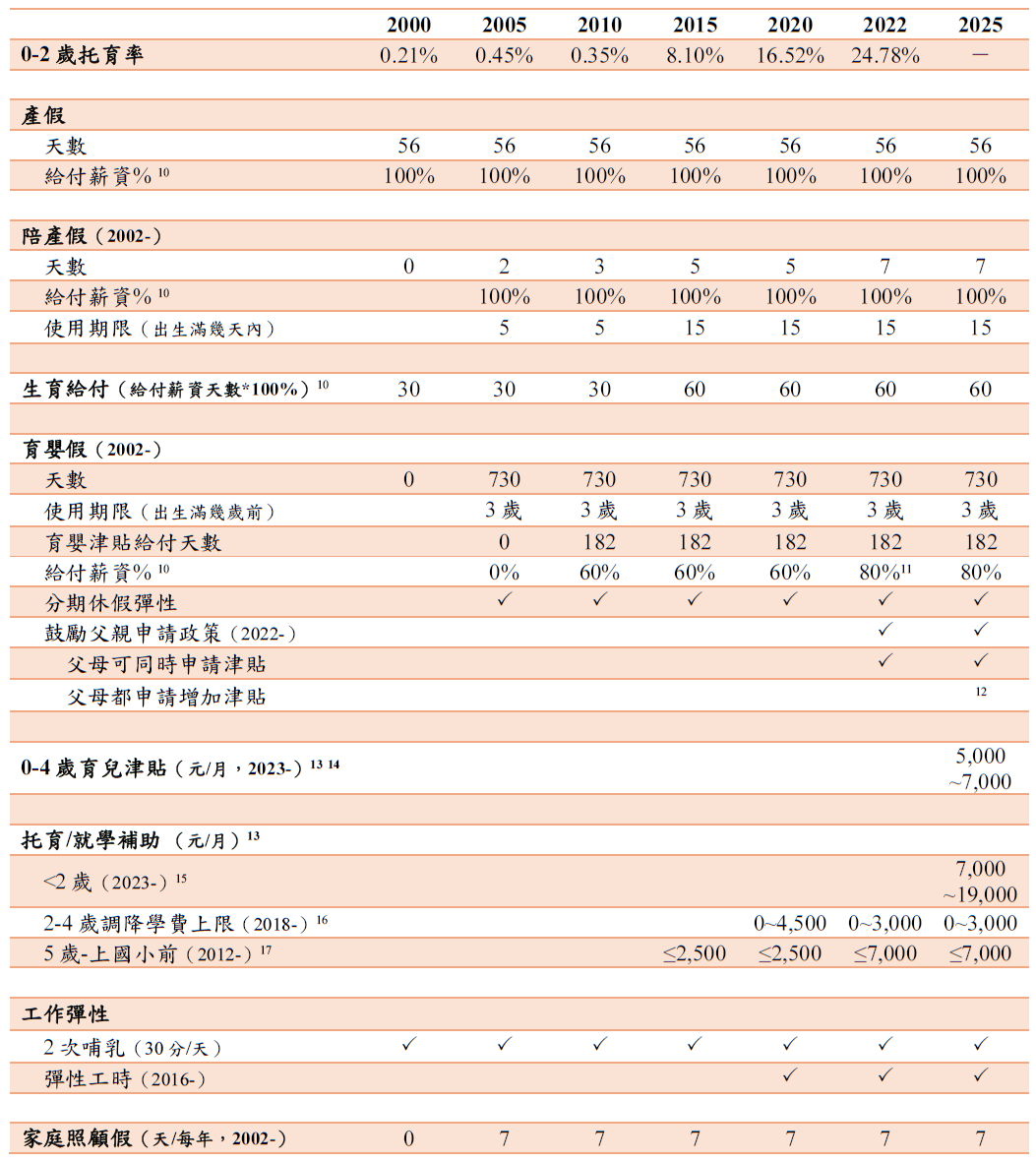

表1呈現臺灣跨年度主要的家庭政策,當中經歷比較大的成長是:0-2歲小孩的托育率(包含了公私立幼兒園、托嬰中心以及居家托育)、津貼補助以及男性參與。其他的部分相對變動比較小。目前家庭政策多著重在新生兒和幼兒的階段,比較少關注到小孩在未成年之前,其實都需要父母密集的關照與教養。前述的數據顯示了,家裡有未滿17歲小孩的父母,是有最長勞動時間、最高職家衝突以及幸福感相對低的群體,更何況處在這個生命階段的中年,可能還需要面臨照護年邁父母的景況。期待未來家庭政策能納入青壯年生命歷程的視野,跳脫殘補、斷裂的政策補貼,才能打造出提升夾縫中年幸福感的社會。

表1:2000-2025臺灣育兒相關家庭政策

資料說明

a.圖1-4的資料來源為《台灣社會變遷基本調查資料庫》。圖1使用2012、2021及2022年資料;圖2-3使用2002、2012、2022年,圖4使用2005、2015年。分析樣本為資料中20-59 歲的受訪者,排除退休或高齡、身心障礙、生病不能工作、學生、服兵役、軍人,並使用權重。另外,圖2-4在上述的刪選條件下進一步排除未就業者。

b.圖1-4的生命階段中,有伴侶指的是有同住的同居/結婚伴侶;有0-6歲或7-17歲小孩的類別包含了單親或雙親家庭;生命歷程與年紀並非線性關係,例如:當小孩成年之後,有可能回歸到「單身,無0-17歲小孩」,或者「有伴侶,無0-17歲小孩」。另外,圖4合併有0-6歲或7-17歲小孩的兩個階段,因為資料的限制無法區分未成年小孩的年齡。

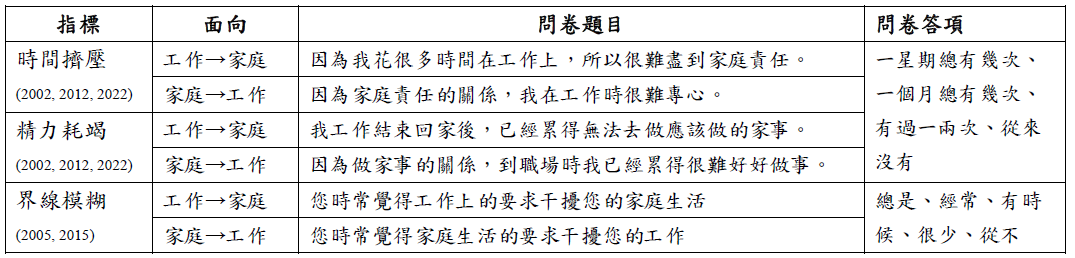

c.圖2-4使用的問卷題目如下:

註解

1細節請參見資料說明。

2參考趙思怡,2023,〈停滯的性別革命:臺灣性別分工圖像與變遷〉,《巷仔口社會學》。https://twstreetcorner.org/2023/11/23/chao-shih-yi/

3參考Shih-Yi Chao, accepted, “Work and Family Conflict: Indicators, Changes, and Welfare Policy Regimes”, Taiwan Social Change Survey Symposium Series Ⅳ: Family and Marriage [in Mandarin]. Editor(s): Chyi-In Wu, Yang-Chih Fu, and Yeu-Sheng Hsieh. Institute of Sociology, Academia Sinica.

4關於問卷年度、題目與答項,詳見資料說明c。

5圖2-3中,2012年的平均值偏低,可能是因為當年度填答「從來沒有」的比例偏高所造成。可參考《臺灣社會變遷基本調查計畫第八期第三次調查計畫執行報告》 https://www2.ios.sinica.edu.tw/sc/cht/download-tscs22.pdf, p.364-365。

6對於時間衝突與精力耗竭的調查是在同一年度的同一個問題群組,所以能相互對照與比較。

7目前現有的資料只能比較2005年與2015年,也無法區分未成年子女的階段。

8參考Shih-Yi Chao and Jennifer Glass. 2020. “Parental Happiness and Social Policy in Asia.” Asian Population Studies 16 (2): 123-144.

9亞洲10國包括日本、南韓、泰國、越南、中國、印度、香港、印尼、馬來西亞、台灣。不過因為當時資料可得性的限制,能夠使用的資料相對久遠 (2005-2009)。但從前文的敘述可知,台灣的父母的總勞動時數與職家衝突都跨年度增加,所以這篇研究或許從現在看還算是保守的估計,但不管如何,其仍具有參考價值。

10產假、陪產假薪資是由雇主支付。生育給付、育嬰假則是受到勞保投保薪資級距規定,2025年最高投保薪資為45,800元。陪產假於2022年修訂為「陪產檢及陪產假」,並增加至7天,第6-7天的薪資雇主可向中央主管機關申請補助。

112021年「國家跟你一起養」政策,20%育嬰留職停薪薪資補助 + 育嬰留職停薪津貼60% = 80%。

12勞動部現正研議修正《就業保險法》,讓已領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親,額外獲得各一個月的薪資津貼(30x2=60天),最快2026年適用。

135歲以下幼童若接受(準)公共托育服務,或是進入公立幼兒園就讀,可申請托育/就學補助。如果未就學或就讀私立托育中心、幼兒園,則是申請育兒津貼。原規定正在領育嬰津貼不能申請育兒津貼或托育/就學補助,但在2021年8月取消此限制。

14中央從2012年開始,對弱勢家庭、低與中低收入戶、綜合所得稅率小於20%家戶有2歲以下幼兒的家庭提供育兒津貼,2019年擴及至有2-4歲幼兒的家庭。2023年取消排富條款改為普發。2023年以前的補助細節請見https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&s=1F066099DDDA393B 。而在中央尚未制定相關補助政策前,部分地方政府有發放育兒津貼。中央的育兒津貼政策施行後,少數縣市政府仍持續提供相關補助,但兩者只能擇一申請。

15中央從2018年開始對弱勢家庭、低與中低收入戶、綜合所得稅率小於20%家戶有2歲以下幼兒的家庭提供補助。2023年取消排富條款改為普發,部分縣市政府有另外提供加碼補助。

16中央從2018年開始調降有2-4歲小孩家長繳交學費金額上限(部分縣市政府有另外提供加碼補助),根據小孩就讀的幼兒園屬性(公立/非營利、準公共)以及2-4歲子女胎次,繳交金額不一。低與中低收入家庭子女得免費。2021年8月起免學費政策擴及到就讀公立第2胎及以上/非營利第3胎及以上。不過,小孩就讀私立幼兒園者無學費補助,只能領取2-4歲育兒津貼。

17中央從2012年開始對有5歲小孩的家庭進行補助(部分縣市政府有另外提供加碼補助),公立幼兒園補助全額學費,私立補助最高每月2,500元,2022年8月起補助額度比照2-4歲育兒津貼。對經濟弱勢家庭有加額補助,詳細內容參見《幼兒就讀教保服務機構補助辦法》。

首頁

首頁