【專欄】從奇蹟般的化學品到環境的夢魘

化學工業的進步,是造就人類各項產業蓬勃發展不可或缺的一環,每個被發明與合成出來的新時代化學品,總是能夠大幅帶動科技與文明的進展。然而,部分所謂劃時代的化學物質,在過去百年來卻一再重演相同的歷史:承載著各種希冀光鮮亮麗的登場後,終有一天會黯然走下神壇,可是一部分的它們非但沒有就此離場,反而以新興污染物的身分強勢回歸,轉變成為地球環境的夢魘。

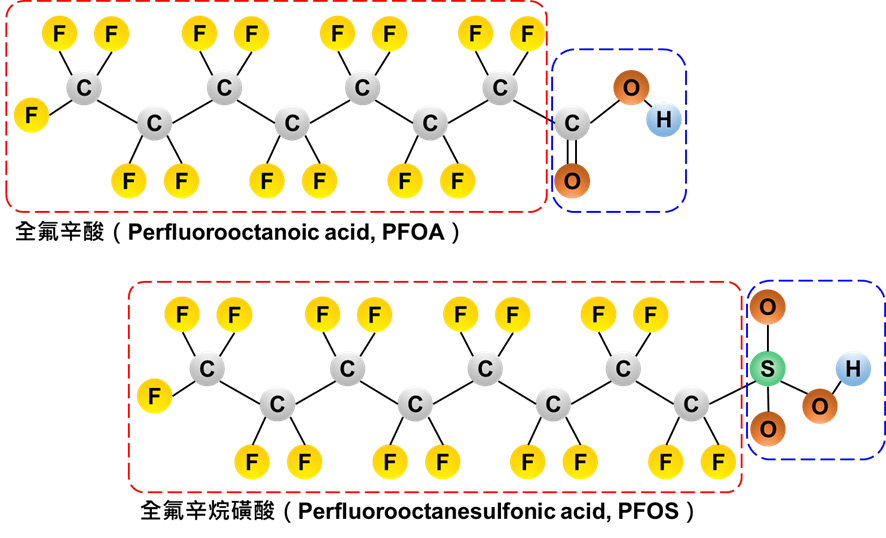

受到關注的新興污染物們罄竹難書,而全氟和多氟烷基物質(Per- and polyfluoroalkyl substances,以下簡稱PFAS),在過去十年來總是在關切排行榜上名列前茅。由於PFAS帶有碳與氟構成的疏水性骨幹,並於末端連接一個親水性的官能基(圖一),碳鏈長短與官能基種類還能擁有多種變化,這樣的結構賦予它們特殊的物理化學性質,例如:疏水、耐熱、抗污與高度穩定性,進而被廣泛應用於多項工業製程與商業產品中。然而,強韌的碳氟化學鍵,導致它們在環境中極度持久、十分難以被降解,因此也被稱為「永遠的化合物(forever chemicals)」。

圖一、全氟辛酸(PFOA)與全氟辛烷磺酸(PFOS)的結構式。紅色虛線框內為疏水性的全氟骨幹,藍色虛線框內為親水端的官能團。

有機全氟化合物的工業發展,大約在上個世紀30年代開始迅速發展。杜邦公司的科學家偶然發明了聚四氟乙烯(PTFE,可歸類為一種PFAS的聚合物),後來被註冊為商標鐵氟龍(Teflon®),並應用於第二次世界大戰與阿波羅太空任務,直到今日隨處可見的不沾鍋具。例如,在二次大戰期間的曼哈頓計畫,PTFE被應用於鈾濃縮工廠的管線材料中,以承載有毒的六氟化鈾。爾後,杜邦與3M公司也陸續開發出了PFAS的單體小分子化合物,例如全氟辛酸(PFOA)與全氟辛烷磺酸(PFOS),並將其應用於抗污布料與防水噴霧等商業製品,像是3M的「Scotchgard」系列產品。

另外一個PFAS應用的經典例子,是水成膜泡沫(Aqueous Film-Forming Foam, AFFF),AFFF產生的泡沫對於撲滅油類(可燃性液體)引起的火災有著卓越的效能,大幅提高了消防安全,因此被廣泛應用於軍事基地、機場與停車場。在工業製造方面,PFAS也被廣泛地運用於各項功能性流體中,像是液壓油、潤滑劑、冷卻劑、清洗液與介面活性劑等等,遍及機械、電子、化工、紡織、能源等多個領域,誇張地說,舉凡所有能想得到的產業,幾乎都有PFAS的參與。而PFAS的發明與應用,無庸置疑地改善了許多科技發展,也因此使PFAS的足跡得以遍布於世界各地。

當PFAS被大量製造並應用於人類生活周遭,有將近50年的時間,大眾對於PFAS的認識非常有限,特別在健康危害等負面影響方面。1968年的一篇Nature文章報導發現:人體血液樣本中的無機氟離子(F−),會於高溫灰化後增加,暗示著血液中除了含有氟離子之外,還有另一種未知的氟物種,此一現象無法被當時的知識與技術解答。直到數年後,透過核磁共振分析的結果,終於確認了人體血液中存在著有機氟化物。

PFAS毒理學與職業暴露的相關研究,自1980年代才開始逐步地增加。1998年,在美國西維吉尼亞州帕克斯堡( Parkersburg, West Virginia)發生了大量乳牛死亡的案件,發現可能與當地開設的PFAS化工廠有關,因此一場關於PFAS污染的調查與訴訟案就此展開,吸引了大眾媒體的目光,這段故事也在後來分別被翻拍成電影「黑水風暴 Dark Waters(2019)」與紀錄片「The Devil We Know(2018)」。至此到2000年初期,PFAS的暴露對生物與環境會造成健康危害的觀念,終於確立於大眾的認知當中。

同時,隨著分析技術與儀器的精進,我們得以在環境中檢測出過往看不見的PFAS,使得需要關注的對象不再侷限於某些特定群體。例如,美國疾病控制與預防中心藉由國家健康和營養調查(National Health and Nutrition Examination Survey)計畫,發現大於97%的美國人血液樣本(1999−2000年)中都可量測到多種PFAS。而在環境方面,Giesy 與Kannan(2001)報導PFAS已經遍布於全世界各地的野生動物體內,包含生活於兩極的北極熊與企鵝、遠洋的鮪魚以及偏遠島嶼上的信天翁,顯示PFAS已深入到環境各處,無所不在。

而美國本土自2000年初期開始逐步淘汰PFOA與PFOS的製造,斯德哥爾摩公約也分別將PFOS(2009)、PFOA(2019)、PFHxS(全氟己烷磺酸,2022)以及與它們相關的化合物,分別列為禁用或是限制生產的持久性有機污染物。隨著議題持續發酵,官方制定了PFAS標準檢驗分析方法、執行全國性的水質普查(飲用水、地表水與地下水)、發布健康建議公告值、以及頒布管制法規等事項,皆在過去十年內陸續完成,並持續更新中。

環境中無所不在的PFAS已成既定的事實,下一步該做的便是尋找有效檢測並清除它們的方法。PFAS本身的一些特性,讓它們不同於過去其他的持久性有機污染物,造成了我們研究上的阻礙。首先是分析上的挑戰,既然PFAS廣泛地存在各處,當然也包含在實驗室內常用的設備、容器、藥品與試劑中,因此從樣本採集與濃縮前處理,再到儀器分析的每一個環節,都需要細心的準備與操作,甚至要以痕量分析(trace analysis)的高規格去面對,才能夠避免得到偽陽性(false-positive)的結果。

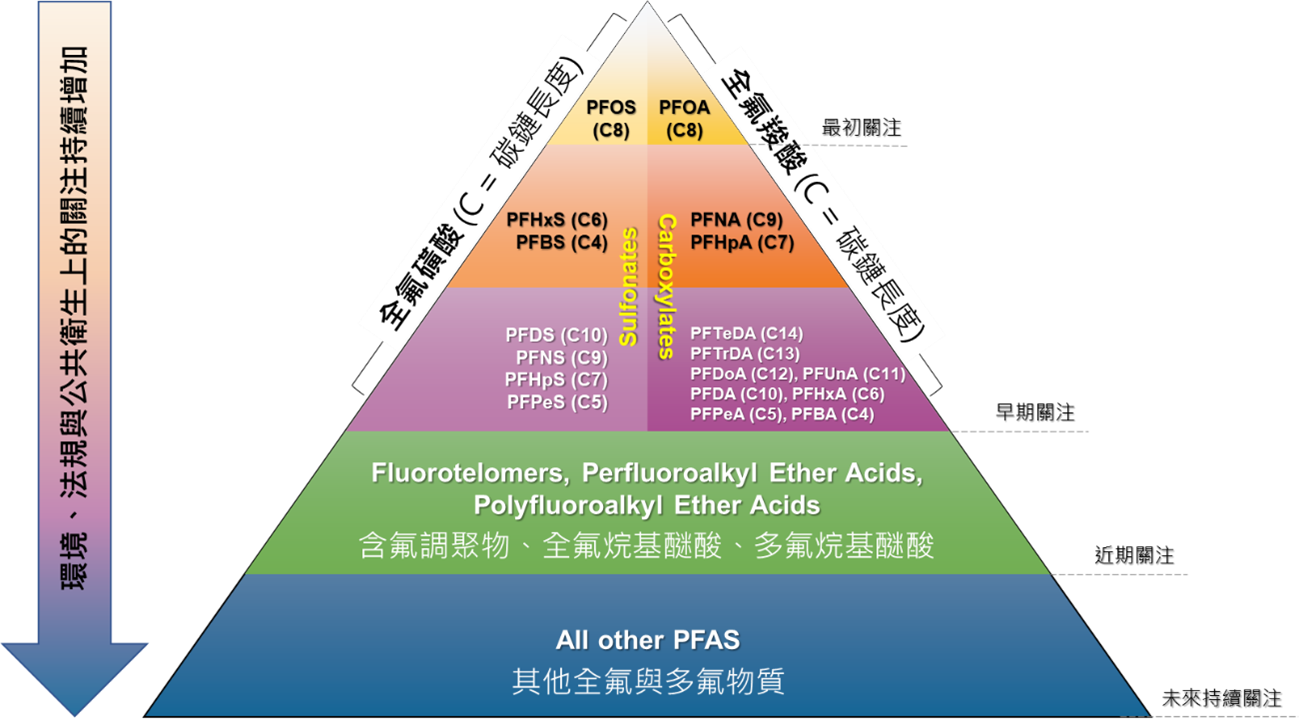

再者,PFAS的成員族繁不及備載,目前單就美國環境保護局的毒物化學品資料庫(Computational Toxicology Chemicals Dashboard)所登載之內容,已知化學結構式並且有CAS編號的PFAS就超過14,000多種。倘若按照經濟合作暨發展組織OECD(Organization for Economic Co-operation and Development)的定義, PFAS為含有至少一個完全氟化的甲基或亞甲基碳原子的氟化物質,那麼符合此項定義的化合物可能高達數百萬種,造成檢測分析上的阻礙。位於圖二金字塔頂端的是最早被關注、也是目前被研究最透徹的PFOA與PFOS,隨著時間推移,它們各別所屬的全氟羧酸與全氟磺酸家族也開始被研究監測,然後是更多元的PFAS前驅物、多氟化合物、新興PFAS替代物等等,以及所有的人工合成含氟有機物。

目前PFAS分析有三種常見的主流方法:第一,使用質譜儀進行目標分析(Target Analysis)、疑似物篩查分析(Suspect Screening Analysis)與非目標分析(Non-target Analysis),並透過可用的標準品與資料庫進行定性與定量分析;第二,使用總可氧化前驅物檢驗法(Total Oxidizable Precursor Assay),將未知的PFAS前驅物轉化成常見可分析的PFAS(例如PFOA);第三,總有機氟分析法,利用高溫(>1000˚C)將有機氟化物全部分解為無機氟離子再進行分析。

三種方法各有優缺點,但可透過方法自身的選擇性與包容性互補,盡可能地達到完整的結果。在許多已發表的文獻中,透過氟原子的質量平衡計算,發現後兩種檢測法所得到的數值,往往遠大於第一種方法,這表示我們使用質譜儀分析來定量分子層面的PFAS,僅能看到冰山一角。環境中潛藏的PFAS種類及濃度,顯然被嚴重低估。以目前的技術,要利用有限的工具找出未知PFAS、進而了解它們對生物的影響與環境的衝擊,仍舊是一大挑戰。

圖二、我們對環境中 各種PFAS 的研究認識與重視程度(修改自ITRC)。

要將PFAS從受污染水體中分離出來的方法相對簡易、技術較為成熟,例如:使用活性碳、離子交換樹脂、逆滲透、與氣泡浮除等技術,都被證明能有效去除水中的許多目標PFAS。然而,分離法僅僅是將PFAS轉移到另一相,所產生的有害廢棄物(含PFAS)仍舊需要解決方案。若使用破壞性的處理方法,可以將有機氟化物分解為無機二氧化碳與氟離子,然而合成PFAS是一項所費不貲的過程,同理,要降解PFAS(破壞碳氟鍵)也必須付出一定的代價,這是第三個困難點,也是筆者認為目前PFAS研究上最大的瓶頸。

當前已有許多破壞性的技術被開發並聲稱可有效降解PFAS,例如:使用高溫灰化、電漿、加速器電子束、電化學(新型電極材料)、水熱法、超聲波等手段,或是使用新型觸媒材料輔助打斷碳氟鍵等,看似有許多解方,但是仍須審慎評估成本花費與能源消耗是否符合經濟效益,並了解複雜的環境因子與樣本基質如何影響降解效率,同時檢視是否會因此產生其他有害的衍生物(byproduct formation),以及最重要的,降解技術是否有潛力擴大規模,從實驗室內的小尺度研究升級至先導型或是大型商轉規模。總結來說,目前沒有一個簡單乾脆的方法可以完美地處理PFAS,多數學者提倡使用複合型方法,先分離濃縮,待富集後再一併降解,以有效地運用電能或化學能來破壞強韌的碳氟鍵。

即使一部分的PFAS在過去20年來,已經逐步被禁用或是限制生產(像是PFOA、PFOS、PFHxS),但有鑑於這些「永遠的化合物」在自然條件下高度穩定的特性,我們可預期它們仍將會縈繞於地球環境之中,且持續一段為期不短的時間,接著透過水循環與食物鏈的傳遞,令野生生物與人類暴露於風險之中。全球研究PFAS的環境宿命與清除技術方興未艾,臺灣本土的研究也正在加快步伐。每個世代終將有不同的新興污染物占據舞台,吸引大眾的矚目,並且一而再地循環往復,而學習如何因應PFAS這類極端頑強的新興污染物,必定會有助於我們面對下一輪未知的新興污染物。

延伸閱讀與參考資料

Glüge, J., Scheringer, M., Cousins, I. T., DeWitt, J. C., Goldenman, G., Herzke, D., ...& Wang, Z. (2020). An overview of the uses of per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS). Environmental Science: Processes & Impacts, 22(12), 2345-2373.Gaber, N., Bero, L., & Woodruff, T. J. (2023). The devil they knew: chemical documents analysis of industry influence on PFAS science. Annals of Global Health, 89(1), 37.

Evich, M. G., Davis, M. J., McCord, J. P., Acrey, B., Awkerman, J. A., Knappe, D. R., ...& Washington, J. W. (2022). Per-and polyfluoroalkyl substances in the environment. Science, 375(6580).

Giesy, J. P., & Kannan, K. (2001). Global distribution of perfluorooctane sulfonate in wildlife. Environmental science & technology, 35(7), 1339-1342.

Interstate Technology & Regulatory Council (ITRC): Technical Resources for Addressing Environmental Releases of Per-And Polyfluoroalkyl Substances (PFAS), https://pfas-1.itrcweb.org/

首頁

首頁