發布時間: 2025-07-07

作者:江奕寬助研究員(本院天文及天文物理研究所)

「為什麼夜晚的天空是黑的?」這個看似童稚的問題,其實是天文學中最古老、也最深奧的問題之一。十九世紀初,德國天文學家歐伯斯(Heinrich Olbers)提出這個問題,至今被稱為「歐伯斯悖論」(Olbers' Paradox):如果宇宙的空間無限廣大、無始無終,且恆星均勻分布,那麼視線所及應總會撞上一顆恆星,整個夜空理應亮如白晝,但我們看到的卻是漆黑。

這個悖論的解答,其實暗藏現代宇宙學的核心觀念:宇宙並非靜止不變,而是起始於約138億年前的大爆炸,年齡有限,且至今仍在加速膨脹中。許多遙遠天體發出的光來不及傳到我們眼中,有些甚至被紅移到肉眼不可見的波段。因此,夜空的黑暗,反而是宇宙有開端、有結構的證據。

但如果我們不是用肉眼,而是用從伽瑪射線到可見光,以至無線電波的天文望遠鏡掃描這片「黑暗」的天空,會發現整個宇宙其實被一層微弱的背景光填滿。這些背景光是歷史上所有天體活動所留下的總體輻射,有如宇宙的光化石,統稱為「宇宙背景光」(Extragalactic Background Light, EBL),其中包含了不同波段、來自不同時代的訊息。

這些背景光可依波長分為幾類:一、宇宙微波背景(Cosmic Microwave Background, CMB)是大爆炸後約37萬年時,電子與質子結合為中性氫所釋放的光,至今仍幾近均勻的填滿宇宙,是最古老且最冷的背景輻射;二、宇宙紅外背景(Cosmic Infrared Background, CIB),主要來自星系內塵埃受年輕恆星輻射加熱後的紅外發光。雖然觀測的是紅外光,實際上記錄的是經塵埃轉換的恆星形成活動,特別揭示可見光中被遮蔽的恆星形成區;三、宇宙可見光背景(Cosmic Optical Background, COB),其涵蓋可見至近紅外波段,主要來自恆星直接發出的光,包括年輕藍星與老年紅星,也含有部分活躍星系核的貢獻。

四、宇宙紫外背景(Ultraviolet Background, UVB),其主要來自兩類天體:一是星系中年輕恆星在形成初期釋放的紫外光,二是類星體(quasars),即吸積中的超大質量黑洞所發出的電離輻射。其中高能紫外光子能游離氫與氦,對宇宙再電離時代具有關鍵影響。UVB 同時記錄恆星形成強度與黑洞活躍程度,是理解早期宇宙結構與星系際介質的重要觀測窗口。

再往高能波段,X射線與伽瑪射線的宇宙背景光主要來自活躍星系核、星遽增星系與其他極端高能現象。其中,伽瑪射線背景甚至可能包含暗物質湮滅或早期宇宙的高能事件。而從能量最低、波長最長的一端回看,宇宙電波背景主要來自少數活躍星系核的同步輻射,也包含正處於恆星形成階段的星系的次要貢獻。雖然整體強度較弱,仍反映超大質量黑洞與星系活動的演化歷程。

這些背景光在天空中並非完全均勻,而是展現出些微的空間起伏(anisotropy),反映出宇宙中物質結構的分布,例如星系、星系團,乃至更大尺度的絲狀結構。這些起伏提供了關於星系總體分布、光度密度,甚至宇宙膨脹歷程的線索,是研究宇宙大尺度結構的重要觀測工具。

不同波段的背景光,各自訴說著宇宙演化不同階段的故事。宇宙微波背景記錄的是宇宙誕生不久的「嬰兒照」,揭示了原初密度起伏的來源,是今日星系結構的種子。宇宙可見光與紫外背景反映恆星的直接輻射,其中紫外波段偏重年輕恆星與類星體所釋放的高能光子,而可見光與近紅外則主要來自老恆星的累積發光。宇宙紅外背景則記錄了被塵埃遮蔽的恆星形成活動,對中期宇宙尤其重要。X 射線、伽瑪射線與電波背景讓我們窺見活躍黑洞與極端高能現象的累積歷史。

這些背景光集合起來,就像拼圖的不同片段,共同描繪出宇宙從誕生、成長到今日的完整演化歷程。背景光的研究可分為兩個面向:一是天空亮度的空間起伏,也就是不同方向上的亮暗變化;二是整體的平均亮度,也就是所謂的單極項(monopole)強度。前者可用來研究宇宙大尺度結構的形成與分布,後者則記錄了整個宇宙的「發光史」,累積了恆星形成、塵埃加熱與高能活動的總體能量。

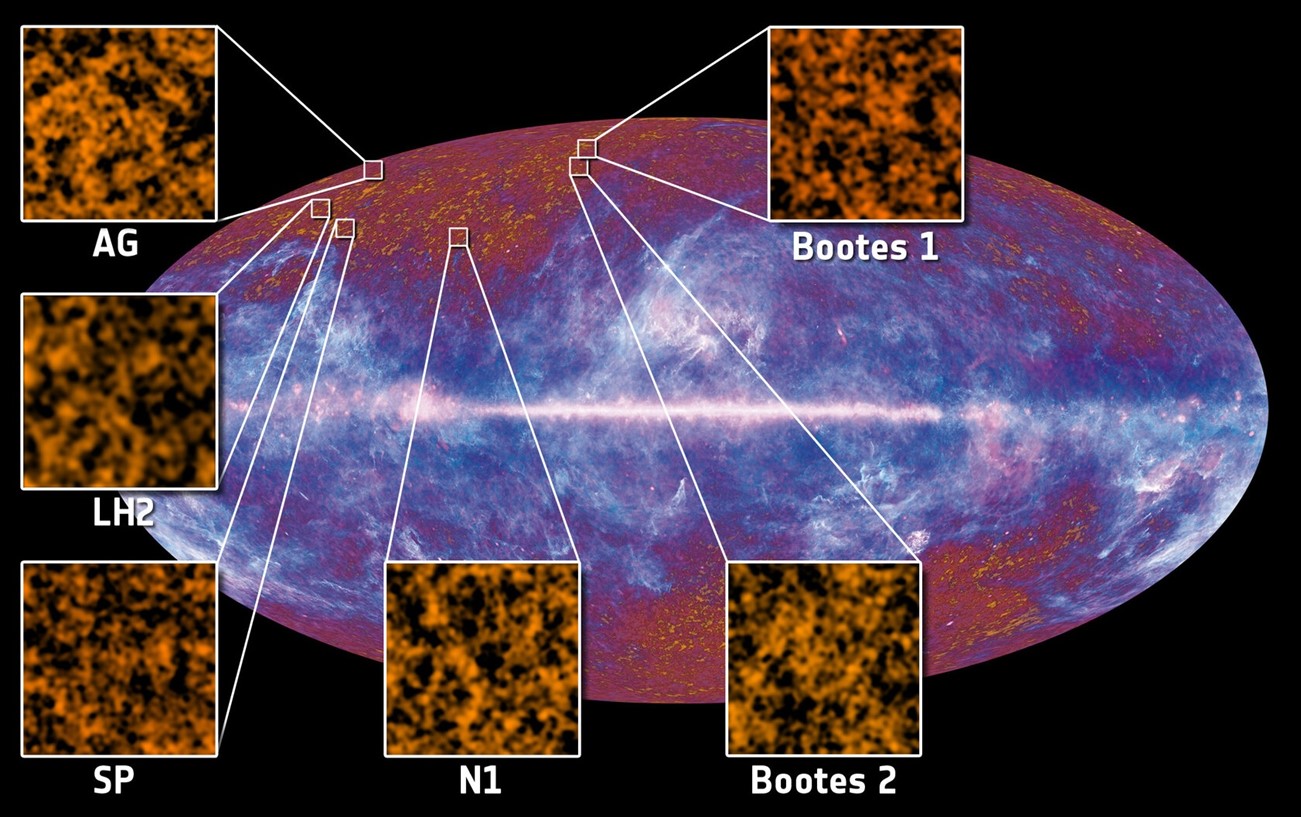

例如,選擇銀河前景較少的乾淨天區,如:經典的Lockman Hole,有助於觀測宇宙背景光的角向結構。圖一展示的是歐洲太空總署Planck 普朗克衛星所觀測的全天紅外圖,並標示出六個高銀緯的乾淨天區的放大圖,這些區域常用於分析背景光的亮度起伏。儘管如此,Planck 所見的強度場仍包含明顯的銀河塵埃輻射,需經仔細處理才能解析出背景訊號。這些細緻的起伏反映星系與塵埃分布的不均勻性,可進一步估算星系總體光度與恆星形成率密度,甚至用於宇宙學測量。

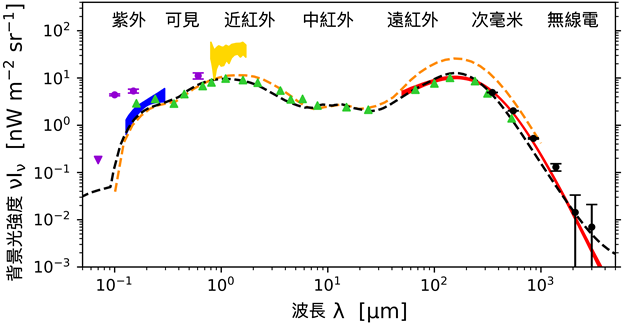

另一方面,透過整合多波段觀測資料並進行統計分析,我們可以估算各波長的背景光總亮度,進而描繪宇宙背景光的能譜分布(見圖二,未包含早期宇宙遺留下的微波背景)。圖中呈現典型的雙峰結構:短波長對應紫外至近紅外的星光峰,長波長則來自遠紅外至次毫米的塵埃輻射。這幅能譜不僅反映恆星與塵埃的發光特性,也提供了推估宇宙中恆星累積形成量與塵埃產生總量的重要線索,並有助理解不同宇宙時期的主要能量來源。

2025年3月,美國 NASA 發射了新的 SPHEREx 衛星,開始進行首度以全天空掃描方式進行的近紅外背景光光譜觀測。SPHEREx 將為整個天空提供上百個波段的低解析度光譜,目標之一就是更精確地分辨近紅外背景光的組成與紅移分布,進一步拆解老恆星、星系形成與塵埃的貢獻。台灣中央研究院亦有人員參與 SPHEREx 的科學團隊,發揮貢獻。這是首次針對近紅外背景光進行大規模「光譜分解」的觀測計畫,也為解開背景光的來源與宇宙演化史帶來新契機。

儘管我們對背景光的理解已有長足進展,仍有許多未解之謎。例如,是否存在大量漫射程度高、表面亮度過低而尚未被觀測到的星系?目前紅外背景的總能量雖與星系形成歷史大致吻合,但其實際來源分布仍存爭議:究竟是由大量中等亮度的星系貢獻為主,還是少數極為明亮的星遽增星系主導?此外,背景光的空間分布與統計特性也可能受到宇宙學模型中尚未完全理解的參數影響,值得深入研究。

從歐伯斯悖論到現代的多波段背景光研究,天文學家學會了如何「在黑暗中尋找光」,甚至在看似空無一物的天空中,挖掘出整個宇宙演化的線索。這些極其微弱、來自四面八方的背景光,記錄了無數星系與黑洞的生命歷程,也構成了我們認識宇宙的光之基底。未來,隨著觀測技術與分析方法的進步,我們將能從這些微光中讀出更多細節,揭開宇宙尚未訴說的篇章。

首頁

首頁