【專欄】生活在有《易經》占卜文化的世界

若大家得知中研院以及各大學中文系,居然能夠為了《易經》而容納一名員額進行研究與教學工作,大概會感到不可思議:難道高等研究機構在鼓勵占卜算命嗎?那麼要不要乾脆繼續聘請紫微斗數、風水、八字、面相等等專長的人員呢?這是高等研究機構應該作的事嗎?

事實上,《易經》之所以成為一門高等學術,原因在於其屬於儒家傳統的五經之一。自中國的先秦戰國時代,儒者努力呈現《易經》中有關天人相應之啟發、進德修業之教誨的一面,使其作為一部哲理之書而被經典化,宣揚憂患戒慎、居安思危、順應變化、剛健篤實、不可自滿等道德綱領。其後在漢代以來,隨著儒家經書受官方扶持,《易經》也更加取得穩固的地位,且擁有越來越大的影響力,浸潤至各種文化領域,甚至跨越國境,在東亞地域廣泛流傳。

即便今日已非傳統經學與國家體制密切結合的時代,《易經》仍常被視作東方哲理思想的代表之一,以及眾人希望從中得到處世智慧的典籍。《易經》相關的學術研究,即是在探討其成書過程、各種版本流傳之情形、眾多學者累積起來的哲理發揮義涵,以及從各文化領域中可見的影響結果。

另一方面,《易經》的成立,從一開始就和占卜文化脫不了關係。《禮記‧曲禮上》談到:「龜為卜,策為筮」,相對於以燒灼龜殼,觀察裂痕為占的「卜」,操作蓍草,得出數字為占的方式稱作「筮」,《易經》即是以筮的形式為掌握專門技術之人所用,成為君主、貴族的行事吉凶判斷依據之一。《史記‧龜策列傳》說:「自古聖王將建國受命,興動事業,何嘗不寶卜筮以助善?……蠻夷氐羌雖無君臣之序,亦有決疑之卜。或以金石,或以草木,國不同俗。然皆可以戰伐攻擊,推兵求勝,各信其神,以知來事。」這段話不僅談到占卜在古代政治決策中的角色,也指出相關行為並非某民族所獨有,而是一普遍的文化現象。但是重要的是,《易經》占卜畢竟不僅僅只是古代預測技術不發達的迷信產物,此原本屬於上層階級之技術,自先秦時代開始便已經歷種種變化,走向普羅大眾所處的社會,從而一路綿延至今,未曾衰退。

究竟是什麼力量使得當代的我們都無可避免地生活在有《易經》占卜文化的世界中?或許原因就在於,千百年來締造《易》占靈驗紀錄者不乏其人。僅就正史而論,《三國志》即記載吳國的虞翻於呂蒙攻打荊州時,透過《易》占準確預言關羽「不出二日,必當斷頭」。《北齊書》記載當時的知名占者趙輔和,曾遇有人請另外一位占者幫忙卜問父親病情發展如何,得到六十四卦中非常好的泰卦(即為現代三陽開泰、否極泰來等成語的典故來源),因此被告知病情將好轉。但趙輔和獨發異論,認為此情境下,泰卦卦象含有父親入土之象徵,故命不久矣。其後果然應驗。

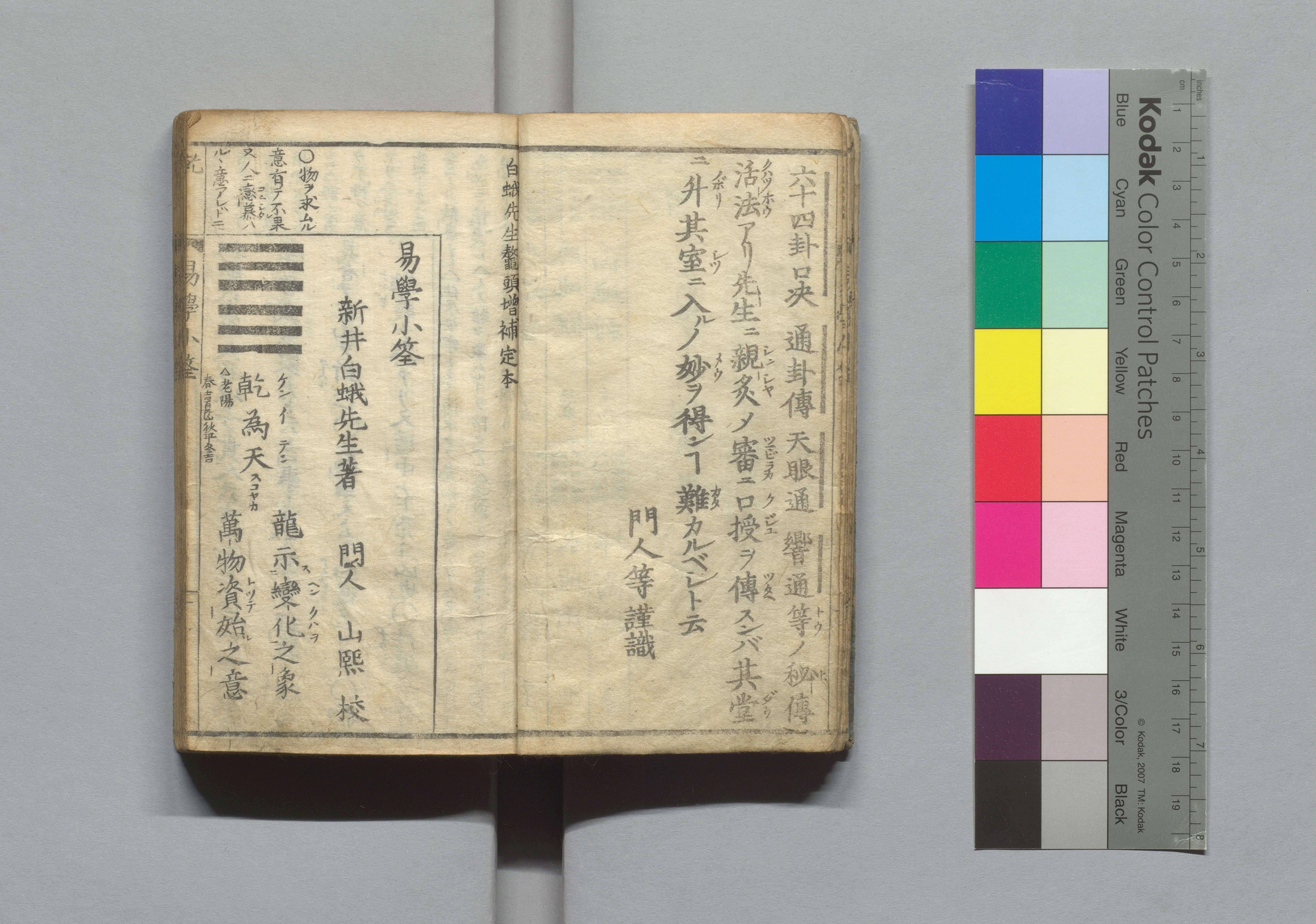

不只在《易經》的發源地中國如此,接受《易經》傳播的地域亦然。以日本為例,十八世紀的新井白蛾以擅長《易》占,多有靈驗事蹟而聞名於當時,至今日本一般的《易經》占卜方式仍受其影響。

圖說:日本儒者新井白蛾《易學小筌》書影。此書於1754年出版,在當時的日本十分暢銷。(來源:日本國文學資料館「国書データベース」資料庫)

近代亦有高島嘉右衛門(高島吞象),廣泛為上至達官貴人,下至販夫走卒的眾人進行《易》占,從而整理生平占例而成《高島易斷》一書,影響後世深遠。最值得一提的是,該書記載了甲午戰爭(在日本稱為日清戰爭)爆發前後共五個相關占例。其實當時中國的艦隊實力其實在日本之上,日本官方對於能否戰勝並無信心,便有政府官員請高島進行占問,結果在歷次占問中均顯示日本將會戰勝,且歐洲列強不會趁隙而入,從而對日本政府安定人心、積極應戰產生相當的影響。可以說《易經》占卜參與了近代東亞的大變局也不為過。這些史料上記載的神奇事蹟,堪稱《易》占文化從未衰退的重要因素。

然而,《易》占文化當然並非盡屬正面,可以想見不少人一想到《易經》,聯想到的就是迷信與詐騙。畢竟,占卜在本質上是一種巫術交感思維的產物,不論是以何種道具操作占卜,皆不可能以當今物理學框架驗證該道具如何可證成與某現象(占問所得或未來應驗之結果)之間的因果連結。每一次的占卜應驗,皆無法證明不是單純臆測猜中而已;過往史料上的神奇事蹟記載,亦不能排除包含傳播者加油添醋的結果。因此若說《易》占是迷信,亦不無道理。而更重要的是,不論何種占卜方式,千百年來總有數不盡的神棍術士廁身其中,不學無術,靠欺詐與恐嚇世人牟利,乃至大規模地騙財騙色。國內時常發生打著《易經》招牌遂行詐騙的事件,至今仍常看到相關新聞出現,恐怕任一案例都不會是最後一例。也因此不難理解為何歷代有眾多儒者、學者試圖淡化《易經》在占卜這一面的色彩,以及為何《易經》的這一面仍容易引起人們的戒心。

儘管如此,可以預期的是,我們的現在與未來,依然會處在有《易經》占卜文化的世界中。如今在各媒體、書店、各類實體與線上課程、命理產業等等場域,我們依然會看到《易經》強烈的存在感,此趨勢從未改變。理性上,包含《易》占在內的占卜都屬於物理學上無法證成的巫術交感思維,但從臺灣相對於全世界獨特的「乖乖文化」可知,再怎麼科技導向的場所,都可看到巫術交感思維的作用,人類社會的運作並非只靠理性與邏輯而自足。因此也可以說抨擊其為「迷信」,不會讓《易》占文化消失。

此外,再多詐騙事件的出現,都擋不了眾多占卜名師的曝光流量,以及人們追求鐵口直斷的占者的心理。追根究柢,原因就在於行為伴隨著需求,需求不減,行為與文化就不會衰退。《易經》和紫微斗數、八字等體系不同,後者論命,綜論人之一生,變數唯在出生時間;前者問事,每一事均可進行一次全新的占卜來尋求答案。對《易》占或各種占卜的需求,當來自於人生在世,總有無限的疑惑、煩惱與徬徨,乃至想要了解未來資訊的慾望。現實世界中並非人人都具備足夠堅強的理性,這種慾望不能一概被批評為只為了滿足私人利益的貪念。占者每天面對眾人的痛苦掙扎與惶惑不安,或許其程度不下於精神科醫生與心理諮商師。正如同生病的人才會去看醫生一樣,有無法解決之疑難的人才會尋求《易經》等占卜方式的幫助。相關詐騙事件眾多,正說明了其得以牟利的途徑在於趁人們徬徨之際,無法冷靜思考的情況下趁虛而入,而這類事件層出不窮,又導因於人們的疑惑、煩惱、徬徨永不斷絕,古今如一。不論是乖乖文化還是《易》占需求,皆根源於此。

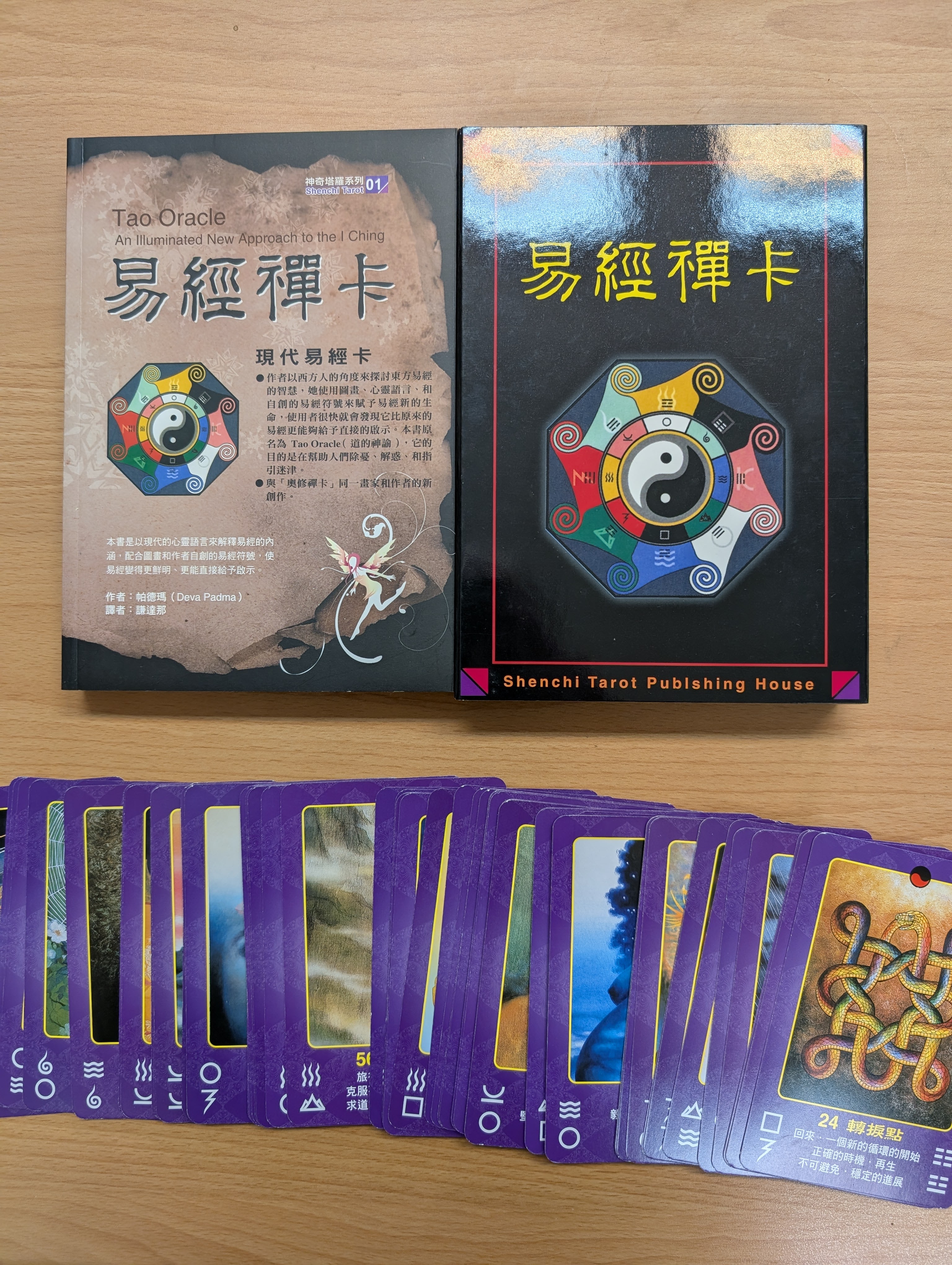

圖說:來自美國的「易經禪卡」,將《易經》以塔羅牌形式進行轉化,為《易經》占卜國際化的其中一項表徵。(來源:筆者收藏)

既然如此,我們面對《易》占文化的負面成分,應期待的不是這種文化的消失,因為此絕不可能,相對的應該把重點放在如何健康地、正向地與其共存,宣揚正確的心態,來逐步扭轉產生負面成分的因子。對此,中國南宋朱熹的想法應可作為思想資源來幫助我們思考這個問題。

在歷來有眾多儒者試圖淡化《易經》的占卜用途,更強調其中的道德啟發時,朱熹的特色在於主張應還原《易經》的卜筮之書性質。這並非因為他鼓勵人們單純只把《易經》當作占卜工具,而是他既希望顧及《易經》本質,又試圖提倡一種具備引導人心之功能的占卜觀使然。朱熹認為:「若是把做占看時,士農工商,事事人用得。這般人占得,便把做這般用;那般人占得,便把做那般用。……古時人蠢蠢然,事事都不曉,做得是也不知,做得不是也不知。聖人便作《易》教人去占,占得恁地便吉,恁地便凶。……而今若把作占說時,吉凶悔吝便在我,看我把作甚麼用,皆用得。」也就是說,在他看來《易》占有其積極意義,可讓所有人斷疑,可容納更多情境,此乃《易經》之所以被創造出來的核心關懷。朱熹撰寫了《周易本義》這部流傳至今的書,解釋《易經》中的字句,認為透過占卜得到某一卦某一句,即代表對占者本身的道德教誨,期待占者能積極省思自身的行為,明瞭客觀環境縱會造成利與不利之別,但個人的主動抉擇也是吉凶結果的變因之一。

這種想法引導我們在看待《易經》時,明瞭占斷結果指向人的行為選擇,而非在滿足好奇心後,單純等待宿命來臨,或全然依靠不可測之神靈降福消災並加以崇拜。在此脈絡下,發問者不能抱著被動地等待他人為自己下決定的心態而接觸《易》占,而是要以相應地調整或維持自身行為作為得到答案後的實踐,以免因得到正面答案而怠惰,或是因得到負面答案而自暴自棄。也因此,發問者不能純粹以能否實現、能否獲得某目標為問題內容,而應將自身的行為內省意識融入問題之中,才能使自己的意識與進德修業的《易》教相合,這也等於增強自己心理上的免疫力,減低因單純的貪慾而發問,或是過度期待外在快速幫助而喪失判斷力,從而沉迷迷信或遭受詐騙的可能。這應當是我們生活在有《易經》占卜文化的世界,與之共存時,可抱持的圓融態度。如此一來,《易》占便可以是一個助己助人的工具,從而更發揮正面的作用。

首頁

首頁