發布時間: 2025-03-17

中央研究院生態時代館與生態池長期致力於推廣環境教育,透過展覽活動及生態導覽,邀請學生、民眾共同探索生態科學。從去(113)年10月起,生態時代館推出「福爾摩沙 蕨.響」特展,以臺灣蕨類、海洋聲景、魚類耳石及生物多樣性、蚊子研究為主題,結合視覺、聽覺與觸覺體驗,帶領民眾深入了解臺灣獨特的生態風貌,展期將至今(114)年8月,歡迎民眾蒞臨參觀、預約導覽!

本次特展將生態時代館二樓區分為四個展區,「蕨類展示區」透過數位動態資料與聲景,生動呈現臺灣豐富的蕨類與石松類植物。臺灣多樣的氣候與棲地環境,孕育了從低海拔潮濕森林到高山環境的各式蕨類,這些蕨類在生態系統中扮演極為重要的角色,它們不僅能穩定土壤,防止水土流失,還能調節濕度,許多昆蟲、兩棲類和小型動物也仰賴蕨類為其庇護所,在其中產卵、覓食及棲息。蕨類更在碳循環中扮演關鍵角色,能夠吸收二氧化碳,有助生態系統的平衡。

展覽的另一個特色是──響,圍繞著「聲音」展開。「海洋聲景區」邀請觀眾「聽海」──透過聽覺探索海洋世界。展區內收錄了十首魚群集體鳴唱的音頻、白海豚社交時的聲音,以及海底火山熱泉噴發的特殊音訊,讓民眾能夠身歷其境般感受多樣的海底風貌。展覽特別介紹水下聲學技術如何協助科學家研究海洋生物行為與環境變遷,並監測海洋生態,讓民眾透過「聲音」發現海洋的奧秘。

海的聲音,魚類怎麼聽?用「魚耳石」。「魚耳石研究」專區展出不同魚種的耳石標本,解密魚類的一生,透過耳石上的年輪,研究人員能夠分析魚類的年齡、生活史以及遷徙模式,進一步瞭解海洋環境的變遷對魚類族群的影響。

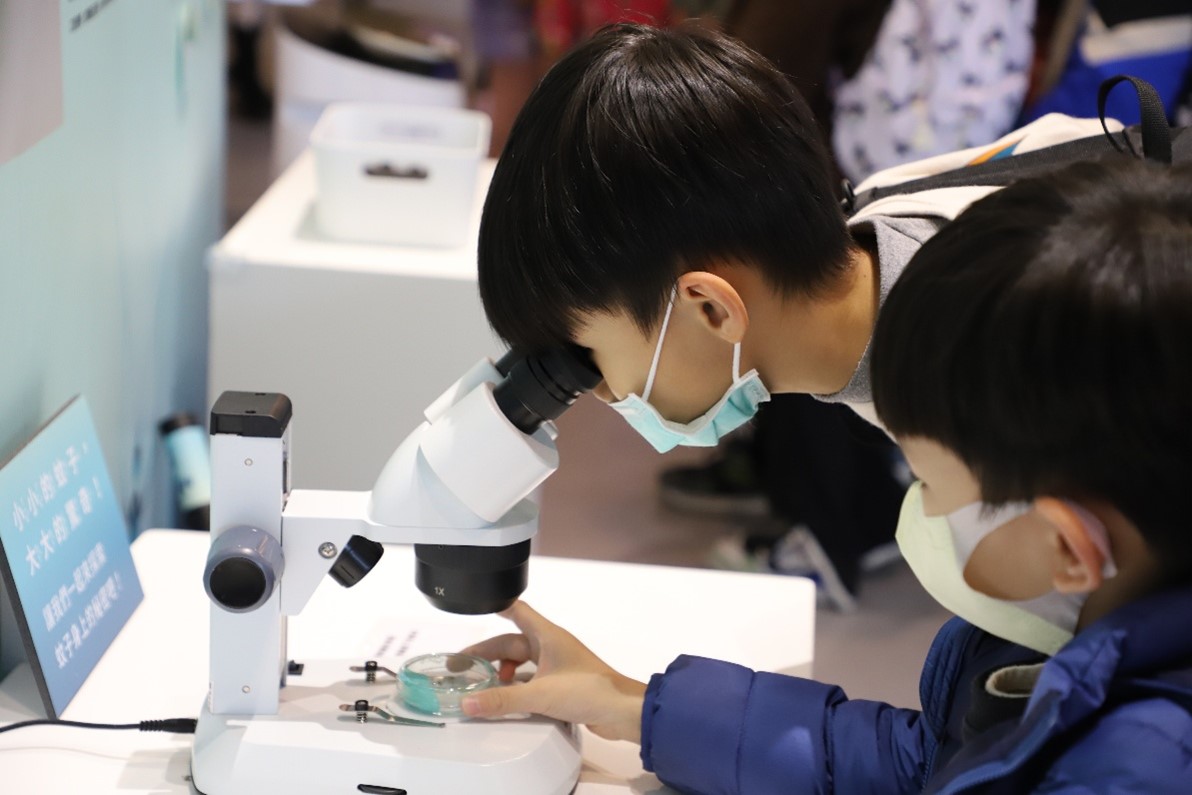

沒想到嗡嗡作響、擾人清夢的蚊子,也是研究的素材!「蚊子研究」專區展示多類蚊子,讓民眾透過顯微鏡與標本,透過近距離觀察蚊子,瞭解科學家如何運用基因技術與環境管理控制病媒蚊。

參觀完展覽,走出生態時代館,民眾可前往一旁的「生態池」,親身體驗自然的魅力。生態池底部採用泥土而非水泥的自然設計,提供蝌蚪、水蠹等底棲生物優良棲息環境,並廣植臺灣原生種植物,如:臺灣油點草、圓葉節節菜、半邊蓮與馬利筋等。提前預約導覽,還會有經驗豐富的導覽員帶領民眾透過視覺欣賞生機盎然的生態池景觀,聆聽鳥鳴與水聲,感受自然之美。

「福爾摩沙 蕨.響」特展資訊

展覽網站:https://biodiv.tw/zh_centernews-20241203114656

地點:中央研究院生態時代館(二樓主展區)

開放時間:113年10月12日至114年8月15日,每週一至週五08:30至18:00(國定例假日不開放)

參觀方式:

一、自由參觀:開放時間內可自行入館參觀。

二、預約導覽(團體):

人數:10~20人

時間:每週一至週五09:30~16:00(午休12:00~13:30,國定例假日不提供導覽)

團體導覽預約:葉欣宜小姐,02-27872201。

首頁

首頁