發布時間: 2024-05-22

中央研究院在臺北發展已70年。歷來,各個研究所、研究中心持續在不同學科領域深根研究。近年,社會環境不斷演進,學術研究也需要新的思維。廖俊智院長秉持開創精神,積極回應時代需求,強調突破領域框架,以議題推動研究的做法,落實在臺南沙崙的南部院區規劃中。

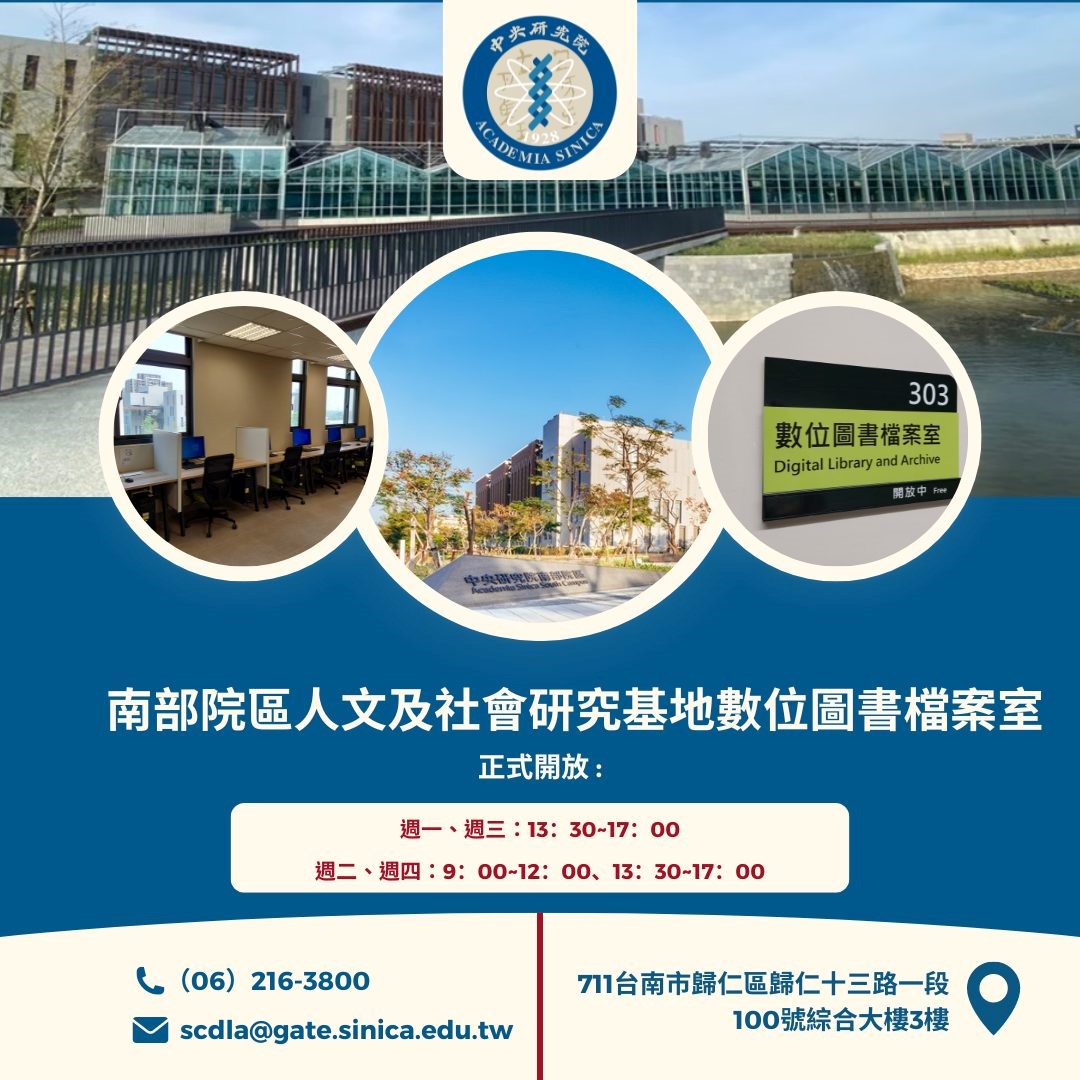

中研院長期投入人文及社會科學研究,累積豐富的研究資源,未來,這些量能也將透過「人文社會研究基地」的計畫駐點研究以及「數位圖書檔案室」,注入中研院南部院區,目標在臺灣南部的學術社群引入更多研究量能。本次《中研院訊》專訪學術諮詢總會呂妙芬副執行秘書,一起從人文社科的角度,了解南部院區的未來規劃!

人文社會科學研究的發展,是南部院區的重要任務之一。呂妙芬副執秘指出,即將進駐的「人文社會研究基地」,有二大規劃方向。一方面提供與南臺灣相關的研究計畫進駐,另一方面,則會設置具遠端圖書館概念的數位「圖書檔案室」將台北的圖書檔案資源與南部分享。

計畫導向駐點研究 深化在地連結

學術研究推動採議題導向、計畫進駐方式進行。呂副執秘說明,南部院區人文社會研究基地是以研究計畫為單位。為協助具在地性或有田野調查需求的人文研究,本院研究人員及其研究團隊若有進駐南部院區的需求,僅需提具研究計畫,經審核通過後,即可進駐南院,使用研究空間與相關資源。

她進一步表示,第一批申請進駐的,是社會所與臺史所的團隊。社會所吳齊殷研究員主要研究「南臺灣社會大轉型」,透過4個子計畫,除了探討南臺灣社會人口老化問題,更以地方廟宇社群研究南臺灣地方政治與社區網絡的關係,並聚焦臺南幫與高雄陳家的親屬關係,探索南臺灣企業菁英家族的形成與歷史變化。此外,光電設施在南臺灣鄉村的建構亦為其計畫關注重點,將深入探討地方居民與社區對地面型光電設施的接受與抗拒原因,及其對能源轉型與南臺灣鄉村發展的影響;此研究團隊成員亦包含國立成功大學的教授。

臺史所林玉茹研究員則將以該所檔案館典藏的「泰益號文書」中的臺南商號金義興號(代表人王汝禎,王育霖、王育德之父)為中心,初探20世紀南臺灣的郊商及其貿易網絡,以闡明南臺灣郊商如何面臨清、日跨政權下貿易體制的新變化以及在全球市場中的角色。此計畫第一年將與任教於英國倫敦大學的蔡維屏教授合作,未來希望進一步號召國內外學者共襄盛舉,擴展成國際合作的主題研究計畫。

此外,臺史所社會經濟史研究群、環境史研究群也正執行南臺灣相關研究計畫,包括臺灣西南海岸的環境變遷、海岸治理與藍色革命、臺灣中南部流域的水歷史與水文化,以及中南部農村的基礎建設等。未來也將進駐南部院區,參與建造南臺灣人文研究的學術平台。

社會所與臺史所也將在南部院區舉辦學術活動。包括「2024看見南方研討會」、「2024社會學研究方法工作坊」,未來,演講、讀書會、國際研討會及策展活動等也會陸續展開。

數位圖書檔案室 遠端共享臺北學術資源

中研院在臺北南港的數位圖書檔案資源相當豐富,人文組各所、中心檔案館之部分館藏,更是僅限南港院區現場單機閱覽與作業的珍貴檔案,如:臺灣史研究所珍藏的個人與家族文書等。未來,南院的圖書檔案室,希望逐漸將這類檔案與南院同步,開放予南臺灣研究人員、在地學者、學生及地方文史工作者,大家無需舟車勞頓北上,透過申請、預約即可異地使用,同享中研院的豐沛學術資源。

呂副執秘表示,臺灣學術研究人才與資源的配置,常有南北不平衡的態勢。臺灣史研究方面,近年雖有許多從事者,惟擁有完整研究群與系統性整合的研究單位尚少。隨著南院人文社會研究基地的規劃,除了會分享中研院豐富的館藏史料,也連結南部院校的教授與學生共同研究。她強調,「我們希望能藉此帶入新的學術動能,深化對南臺灣歷史與社會的瞭解,也促進臺灣南北學術的平衡。」

「學術研究x在地合作x文化氣氛」 創造學術界的新領域

對於中研院南部院區的發展願景,廖俊智院長多次強調,中研院有國家級的研究資源和人才,不能只被動根據現有的地方特色發展研究,而是要為南臺灣打造具長遠發展性的新科學重鎮。

臺南是臺灣早期文化發展的重鎮,未來也是工商業發展不可或缺的主力。當今南臺灣正經歷怎樣的社會轉型?將來如何發展?又如何與歷史連結?這些都是人文社會學者所關懷的議題。南部院區會逐漸發展出具議題競爭力的前瞻研究,與南部學者及教研機構連結,共同壯大南臺灣的學術聚落與研究量能。

除了學術研究、在地合作,為新院區注入具有時代意義或生活感的人文元素也非常重要。廖院長說,他希望將南院營造成具有人文氣息的地方,讓在南院工作的研究人員以及來訪的民眾,更容易感受到知識流動自然發生。知識不只存在書本和實驗室裡,本院期待藉由提供場域或刺激靈感發想,拉近中研院與民眾的連結。具體作法可能會邀請藝術家以科學主題發想創作或策展,或是與鄰近的展館及學校合作,透過創新的展演方式,將基礎尖端研究與在地元素合作,讓科學研究更有人味、環境更有人氣,創造出新的學術社群和社區。

-

南部院區的「人文社會研究基地」目標在臺灣南部的學術社群引入更多研究檔案資源(圖片來源:南院服務處)

南部院區的「人文社會研究基地」目標在臺灣南部的學術社群引入更多研究檔案資源(圖片來源:南院服務處)

-

以地方廟宇社群研究南臺灣地方政治與社區網絡的關係。(圖片來源:吳齊殷)

以地方廟宇社群研究南臺灣地方政治與社區網絡的關係。(圖片來源:吳齊殷)

-

金義興商行前王汝禎家族合影(圖片來源:國立臺灣歷史博物館、臺灣史研究所檔案館)

金義興商行前王汝禎家族合影(圖片來源:國立臺灣歷史博物館、臺灣史研究所檔案館)

-

1911年金義興號廣告、1911年金義興號廣告(圖片來源:國立臺灣歷史博物館、臺灣史研究所檔案館)

1911年金義興號廣告、1911年金義興號廣告(圖片來源:國立臺灣歷史博物館、臺灣史研究所檔案館)

-

透過「圖書檔案室」,可閱覽原本僅限南港院區現場單機閱覽與作業的珍貴檔案。(圖片來源:南部院區人文及社會研究基地)

透過「圖書檔案室」,可閱覽原本僅限南港院區現場單機閱覽與作業的珍貴檔案。(圖片來源:南部院區人文及社會研究基地)

-

學術諮詢總會呂妙芬副執行秘書強調,「我們希望能藉此帶入新的學術動能,深化對南臺灣歷史與社會的瞭解,也促進臺灣南北學術的平衡。」(圖片來源:南院服務處)

學術諮詢總會呂妙芬副執行秘書強調,「我們希望能藉此帶入新的學術動能,深化對南臺灣歷史與社會的瞭解,也促進臺灣南北學術的平衡。」(圖片來源:南院服務處)

首頁

首頁