發布時間: 2017-08-15

中央研究院應用科學中心主任蔡定平特聘研究員,與臺灣大學電機系管傑雄教授及南京大學等研究團隊共同合作,利用自創的革命性新觀念—「集成共振單元」,研發出寬頻且消色差的「超穎透鏡」(achromatic meta-lens),成為國際上奈米光學領域近期最重要的發展之一,對未來研發輕、薄、微小、精、準的平面型光學元件有極大的幫助。本論文已於8月4日發表於《自然通訊》 (Nature Communications)。 超穎透鏡的發明也已獲得美國與臺灣專利。

透鏡在日常生活中是一種被廣泛應用的光學元件,例如智慧型手機、眼鏡、顯微鏡等,但受限於自然界中光學材料的折射率,使得光學裝置的體積普遍都相當大。超穎介面(metasurfaces)是一種通過於次波長尺度下操控電磁波特性如相位、振幅與偏振等的光學設計結構,因此對於光電元件微型化的發展有著極大的助益。目前研究學者已成功利用超穎介面展示了平面超穎透鏡(flat meta-lens),並證明超穎透鏡的成像能力更優於目前市場上廣泛使用之物鏡。然而,這些設計方法對於實際應用層面仍面臨了幾個重要的問題,色散所產生的色差便是其中之一。如何在寬頻帶內消除色差是一項極大的挑戰,對於連續波段消色差的結果,日前最好的研究成果僅有140nm (近紅外波段,相較於中心波長約9.2%頻寬,Optica 4, 625-632, 2017) 以及60nm (可見光波段,相較於中心波長約11%頻寬,Nano Letters 17, 1819, 2017)。如何擁有一個完整的物理設計原理以達到極寬頻且消色差之超穎透鏡,對所有需要使用精準平面超微型光學元件的裝置來說便是十分重要的關鍵基石。

本次橫跨中研院、臺灣大學與南京大學的合作研究團隊,使用自創之革命性新觀念:「集成共振單位」,並結合幾何相位(geometric phase)的概念,透過電腦精算設計出超穎表面結構,製作出寬頻、消色差的超穎透鏡。值得一提的是,此超穎透鏡的消色差行為在近紅外波段達到了480 nm的頻寬,相較於中心波長約33.3%頻寬,是目前為止最廣的工作頻寬。

蔡定平主任表示,「過去透鏡需要運用像是透鏡曲度等方式來控制光,往往需要將二至四個透鏡相疊後才能達到理想的效果,而超穎透鏡即是運用奈米科技就能精準的控制光,讓透鏡能變成非常小的平面,應用上可望讓透鏡如紙片一樣薄,也能有效解決一般透鏡出現色差的問題!」。寬頻消色差的超穎透鏡的製程與半導體元件之製程相同,未來可望能大量低成本地生產出既小又平的各種超穎透鏡。「這項新突破可為光學鏡頭帶來革命性發展,未來預計能夠在手機鏡頭、一般監視器鏡頭、或行車記錄器上,只要一片微小的超穎透鏡即可達成任務,會比目前的鏡頭更小更便宜、畫質更清楚,運用的範圍也更廣泛!」蔡主任說。

本研究由科技部學術攻頂計畫支持。

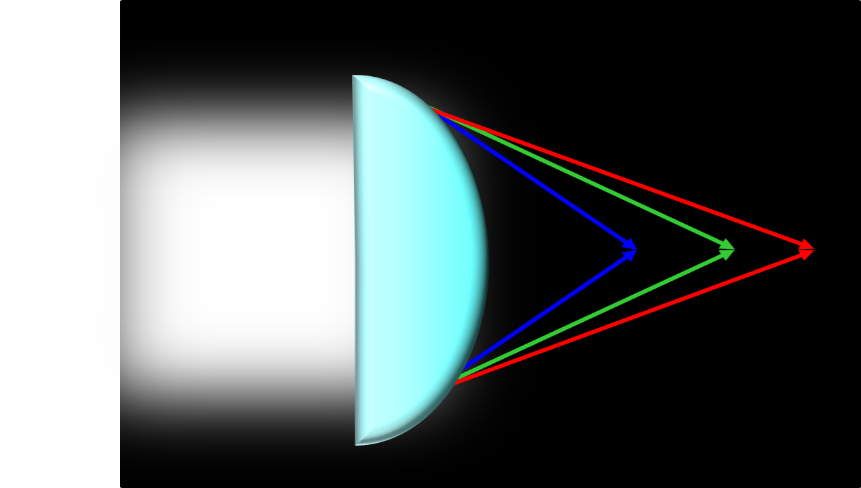

圖一:一般透鏡有色散的性質,焦距會隨著入射光波長的改變而變化,且整體尺寸略顯厚重。

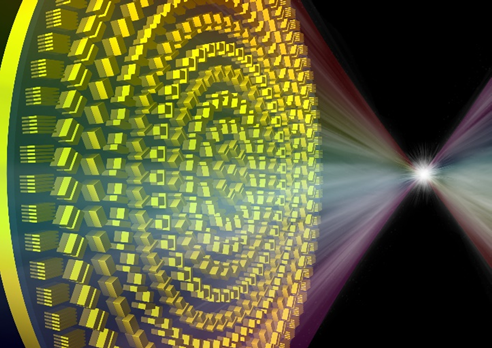

圖二:基於集成共振單元之消色差超穎透鏡,由於色散已被完整消除,因此焦距不會隨著入射光波長的變化而改變。

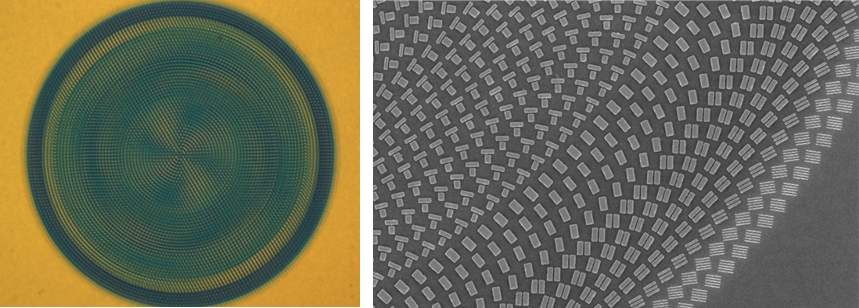

圖三:平面超微型寬頻消色差超穎透鏡之光學照片和電子顯微鏡照片。

-

黃詩雯,中央研究院秘書處

(02) 2789-9868,shihwen@as.edu.tw

-

陳家雯,臺灣大學物理系及應用物理研究所

(Tel) 886-2-3366-5100、0933-335-459

-

相關連結

首頁

首頁