【專欄】岩石也要照X光

1895年,德國物理學家與數學家倫琴(Wilhelm Conrad Röntgen)在進行陰極射線實驗時,偶然發現了一種當時尚未為人所知的新型射線,故將其命名為X射線,並為妻子的手掌拍攝了人類史上第一張X光片。1901年,倫琴因發現X射線而獲得第一屆諾貝爾物理學獎。正如眾多科普讀物所述,X光可說是19世紀最重要的科學發現之一。

X光,也就是X射線,是一種具有高能量的電磁波,波長範圍在0.01到10奈米之間。自從X光被發現以來,其在自然科學、醫學及工業等領域的應用已廣為人知。試想,在進行健康檢查或看牙醫時,你可能也曾使用過這項已有百年歷史的科學發現。然而,因為X光屬於游離輻射,過量的曝露對人體是有害的。

X光螢光光譜術在地球科學中的角色

X光在地球科學中是一種非常有用的工具。在研究地球物質時,科學家會利用X光繞射法來判別物質的結構,而使用X光螢光法則可以研究物質的化學成分。所謂X光螢光法,是指物質經過X光激發後所產生的螢光,這種螢光的能量特性與物質的化學組成有關。藉由分析螢光光譜,可以推測存在於物質中的各種元素,並透過標準品進行校準,以獲得更準確的化學成分數據。

其實,X光螢光法在地球化學的應用已有數十年的歷史,但由於X光難以聚焦成微小的光束,導致分析前處理步驟較為複雜且具破壞性,包括將樣本研磨成粉末狀和高溫燒熔以達到均質化。此外,由於X光具有穿透性,樣本需達到一定的厚度才能避免其他元素對樣本的干擾。

基於以上兩點,傳統的方法之一是將樣本製備成幾毫米厚、直徑達幾公分的圓扁狀玻璃塊。儘管前處理步驟較為繁瑣,X光螢光法仍然是常規地球化學分析中不可或缺的技術,至今仍為多數研究者所採用。

X光螢光光譜術近年的發展

在X光螢光法發明之後,相關的技術創新與優化使此方法得以廣泛應用,尤其在地球科學領域中更顯便利。例如,使用手持式X光螢光光譜儀,可以在野外進行即時分析,從而減少了採集樣本的必要性。然而,近十幾年來最具突破性的發明,莫過於微區X光螢光掃瞄分析儀。

此技術的成功主要依賴於兩個關鍵因素。首先,射源必須能夠產生高亮度且聚焦良好的X光光束。在這方面,多毛細管光學聚焦技術相較於傳統光柵具有更大的優勢,該技術可視為微米級的光纖管束,X光在管束內進行多重反射與聚焦。其次,偵測器必須具備足夠高的計數速度。這是因為呈現二次螢光光譜的點陣圖涉及大量數據。如果偵測器的計數速度不足,掃瞄分析的效率將會下降。如今,大部分桌上型微區X光螢光掃瞄分析儀均能滿足上述兩個條件,自面世以來為科學家提供了一種有用的研究工具。

位於本院地球所的微區X光螢光掃瞄分析儀

本院地球所在2020年,引進了當時在地球科學學界尚未普及的微區X光螢光掃瞄分析儀—Bruker Tornado Plus。此儀器使用以銠為靶材的X光管,光束經過多毛細管光學聚焦後,形成直徑約20微米的束斑,激發樣本所產生的二次螢光由兩組矽漂移能量分散式偵測器接收。在進行掃瞄分析時,樣本會在固定的X光管下,以電動載物台沿XY兩軸精確移動,收集的數據經電腦處理後,可以視為樣本表面的二次螢光點陣圖。

此外,儀器具有較大的樣本室,能夠放置最大尺寸為20公分×16公分×12公分、重量達5公斤的固體樣本。樣本室在進行分析時基本上是密封的,通常在低真空環境下進行,以減少大氣中元素或微粒可能產生的干擾。由於物距必須在掃瞄前調整到合適的參數,因此良好切面的樣本會獲得較佳的分析結果。儀器能夠偵測的元素從碳到鋂,理想的檢測範圍為主要與次要元素的等級(0.1%至100%),但最低偵測極限與原子序數有關,較重的元素通常具有較低的最低偵測極限。在未使用標準品校準的情況下,分析數據以基本參數為基準進行推算,因此分析結果可被視為半定量。與傳統的X光螢光法相比,微區X光螢光掃瞄分析為非破壞性,省去了繁瑣的前處理步驟。

透視岩石的成因

構成物質的基本單位是基本粒子。同樣地,在岩石的世界裡,基本的構成單位是礦物。至今在地球上已發現超過四千種礦物,大部分具有不同的化學成分,其成因也各不相同。有的礦物是直接在高溫的岩漿中結晶而成,有的則是經由變質作用產生,有的通過水岩反應出現,還有的則是從水體蒸發而來。

了解礦物的組成可以幫助我們對複雜的岩石進行分類,並對一些參數,如火山岩的結晶度、岩石形成的溫壓條件等,提供更好的約束,從而幫助我們理解這些岩石的形成過程。此外,存在於同一塊岩石中的礦物也可能出現化學環帶等微結構特徵。千萬不要小看這些細微的特徵,因為地質學家發現它們實際上是多種或多期地質作用的記錄,這些特徵非常值得深入研究。

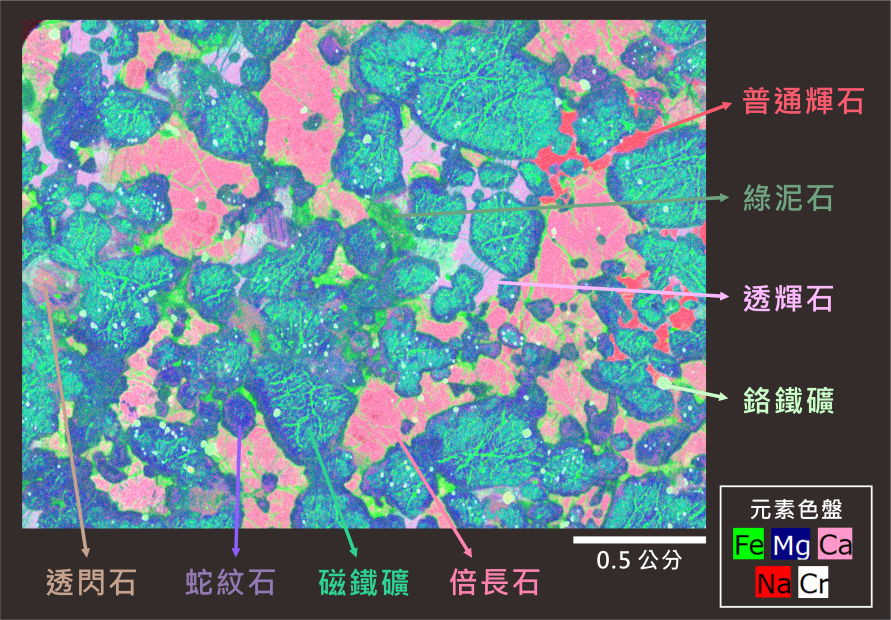

採集自東臺灣蛇綠岩一件超基性岩樣本的特性X光堆疊影像。影像中顯示的元素包括鐵、鎂、鈣、鈉和鉻(見右下方色盤)。由於不同礦物的化學成分各異,因此不同的顏色代表不同的礦物相,而不同的色塊則代表不同的礦物顆粒。在此樣本中,至少發現了八個礦物相,並記錄了蛇紋石化與異剝鈣榴岩化等過程。

傳統的岩礦觀察方法包括將岩石製作成厚度為30微米,經過拋光處理且固定在載玻片上的薄片,然後在偏光顯微鏡下進行觀察。可想而知,觀察結果或多或少取決於使用者的礦物學知識。隨著微區X光螢光掃瞄技術的輔助,使用者能夠清晰且客觀地呈現單一或堆疊的元素影像,從而更直觀地了解礦物組成。

此外,為了方便使用傳統方法進行觀察和分析(如偏光顯微鏡、電子顯微鏡、電子微探分析等),岩石樣本通常被製作成幾公分或更小的尺寸,這限制了可供研究的地質作用尺度。換言之,一些較大尺度的地質作用難以用傳統方法進行研究。利用微區X光螢光掃瞄技術,較大的樣本也可以進行分析,或許能夠開辟一個新的研究方向。

在地球所,岩石薄片與岩塊是兩種最適合進行微區X光螢光掃瞄分析的樣本。雖然岩石薄片的尺寸有限(標準尺寸為4.6公分×2.7公分),但其優勢在於可以將光學觀察與化學掃瞄結果直接結合。此外,具有良好切面的岩塊同樣適合進行此類分析,因為X光具有穿透性。如果樣本的厚度不足,較重的元素如:鐵、錳等可能會受到影響。

更廣泛的應用範疇

以上內容針對岩石學與礦物學的應用。事實上,微區X光螢光掃瞄分析技術的應用範圍並不僅限於此。由於這類儀器能夠針對較大樣本進行分析,因此許多地質學家會利用它來研究岩芯。此外,該技術屬於非破壞性分析,特別適用於化石、隕石等珍貴樣本的研究。

在地球科學以外,這項技術也在多個領域中展現出實際應用,例如:犯罪偵查、材料科學、環境科學、考古學、文物保護與修復,以及微電子學。展望未來,微區X光螢光掃瞄技術將會更加普及。最後,我們的實驗室歡迎與院內、外的研究者合作,共同開發這項新技術。

首頁

首頁