發布時間: 2019-06-29

繼去(107)年首度將院內科普演講移師臺南及花蓮,獲得廣大迴響,中央研究院今年重磅推出全新單元「研講堂」, 今(29)日在國立自然科學博物館舉行首場講座,語言學家林若望、神經科學家陳儀莊及資訊科學家廖弘源與民眾面對面,場內幾乎座無虛席、擠爆會場。廖俊智院長表示,希望透過研講堂的舉行,把親民又不失厚度的「厚科普」知識帶給全國民眾,也讓大家更認識中研院。

活動由本院語言學研究所林若望特聘研究員兼所長率先登場。他表示,語言學習必須掌握其結構和規則。例如中文和英文的姓氏、時間、修飾語順序都有所不同,就是語言的「開關」,找出類似這樣的參數規則,是語言學家致力研究的面向之一,「當你打開愈多開關,學習語言才能事半功倍」。林若望也強調,打造愈接近兒童自然習得的學習情境,從對話裡學習,效果也愈佳。

本院生物醫學科學研究所特聘研究員陳儀莊指出,臺灣已邁入高齡社會,民眾愈益關注的失能及失智疾病,大多是由蛋白質的變型、堆積、形成斑塊所引起,微膠細胞分泌細胞激素,導致神經發炎與退化。而未來的基因治療方向,也正是從抑制微膠細胞著手,移除結塊的蛋白質,進而保護神經細胞。她也提出「勤運動、降血壓、多動腦、睡得好、不發炎」,是預防神經退化疾病的保健之道。

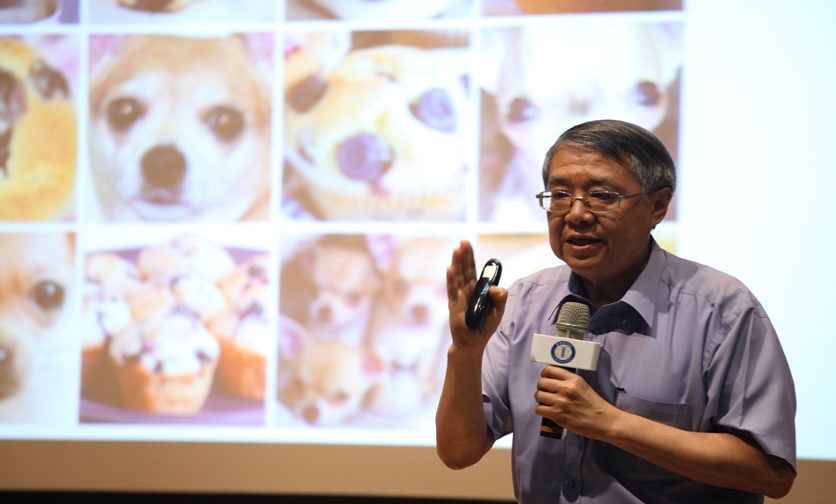

本院資訊科學研究所特聘研究員兼所長廖弘源則分享人工智慧如何以「識別」與「比對」為核心,教電腦怎麼「看」世界,應用於多媒體訊號處理。他和研究團隊廿多年來開發出了多項創新技術,像是人臉和車牌的辨識系統,現在已是治安保全的重要利器;而數位檔案加上「雞尾酒浮水印」,則可以防範辛苦的智慧結晶被盜用。甚至研發視訊篡改術(video inpainting),可應用於監視器影像及照片辨識等,協助警方破案或冤獄平反。

廖弘源指出,運用AI技術,他與團隊提出「城市車流解決方案」,將360度魚眼相機設置於路口,將所搜集的數據匯入雲端分析,運算最合適的紅綠燈秒數來調節車流。他笑說,今天來演講途中經過的台灣大道也有這些監測設施。

現場民眾發問踴躍,會後也希望中研院能常來臺中!彰化精誠高中蔡同學從彰化趕來,把握與研究員面對面的機會。中興大學林同學說,暑假就要到中研院實習,特地前來聆聽,對於今天三位研究人員幽默風趣的演講印象深刻。廖俊智院長也表示,若還想了解中研院更多研究成果,一年一度的院區開放活動暨黑洞特展將於10月26日舉行,歡迎大家再來參加。

中研院指出,研講堂代表的是一種「厚科普」精神,希望深入淺出地談科學知識時,不犧牲知識的厚度,而且更鬆軟、好入口,貼近社會議題。研講堂也是本院走出院外,跨縣市舉行的科普講座,今年總共有兩場次,下一場次將於9月7日在屏東縣舉行, 7月1日開始報名,網址為: https://forms.gle/ox2mX86PCpemSGsL7

-

鄭鈺儒,中央研究院秘書處公關科

(Tel)02-2789-9875,ru7687@gate.sinica.edu.tw

-

郭姵君,中央研究院秘書處媒體小組

(02) 2789-8821,deartree@gate.sinica.edu.tw

-

相關連結

首頁

首頁