發布時間: 2016-10-12

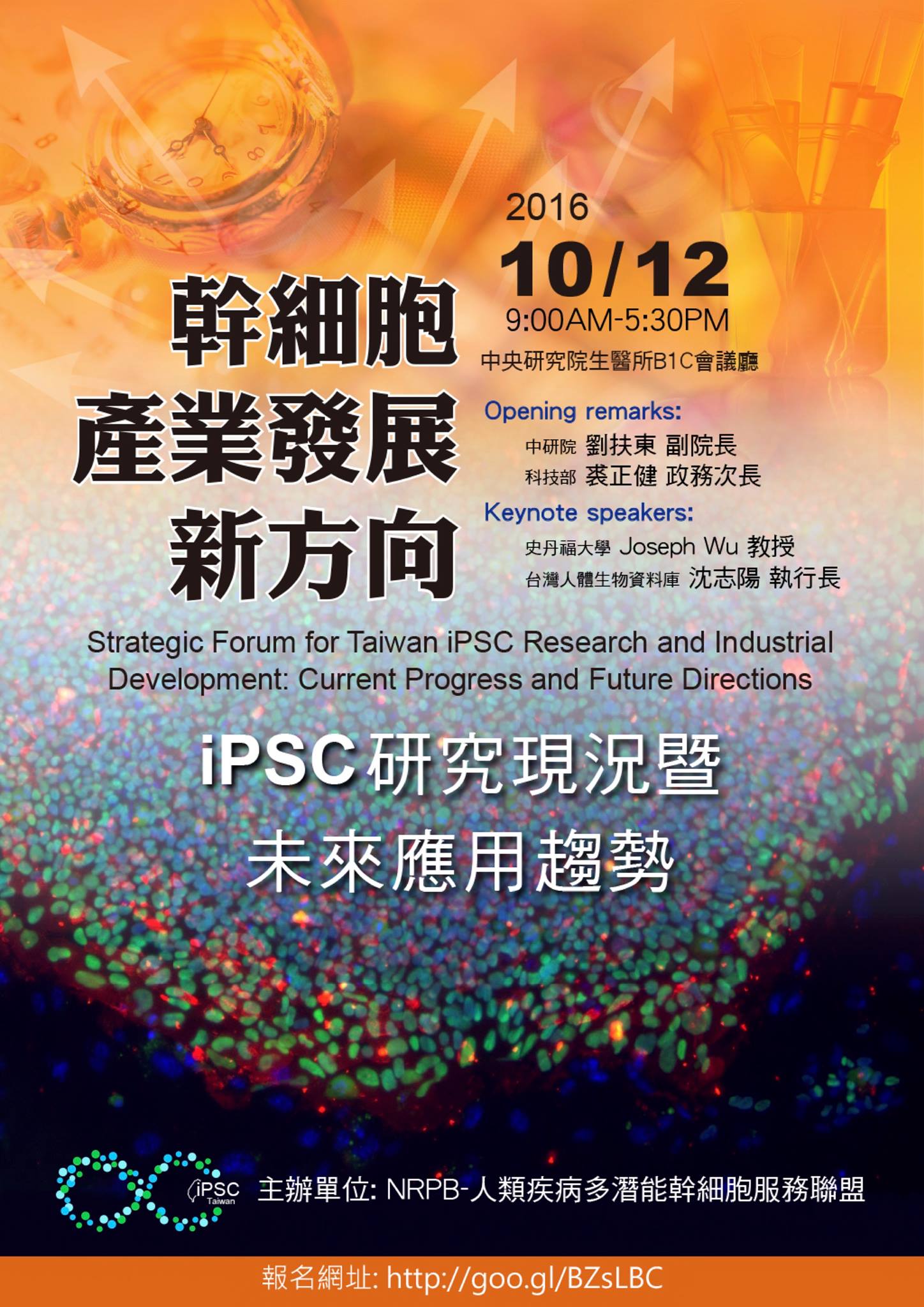

中央研究院生物醫學科學研究所今(12)日召開「iPSC研究現況暨未來應用趨勢」研討會,國內多位幹細胞領域權威專家與會,共同討論未來臺灣iPSC研究與應用方向。iPSC(induced pluripotent stem cell,誘導型多潛能幹細胞)技術由日本諾貝爾生醫獎得主山中伸彌所提出,該技術能使特定細胞回到近似幹細胞的狀態,作為藥物毒理測試、新藥開發等應用,並能取代新藥初期的臨床實驗,被視為未來精準醫療的前端技術。研討會由中研院副院長劉扶東、科技部次長裘正健擔任引言人,並邀請美國史丹福大學心血管研究中心主任吳慶明 (Dr. Joseph Wu)、臺灣人體資料庫執行長沈志陽進行主題演講,中研院廖俊智院長也親臨研討會現場聆聽並與多位與會人士進行熱切討論。

iPSC由2012年諾貝爾生醫獎得主,日本京都大學教授山中伸彌團隊於2006年首次發現並命名。該團隊發現,將4個轉錄因子(OSKM)基因轉殖到成熟的體細胞,可使細胞重編程(reprogramming)回到類似胚胎幹細胞的狀態。iPSC具有分化為各種體細胞的能力,也能分化成帶特定疾病基因的體細胞,因而提供絕佳的模式,可用於探討幹細胞分化潛能、疾病成因,以及胚胎發育過程等研究。

更重要的是,由病人體細胞轉製成的疾病iPSC,其衍生之特定體細胞,如神經、心肌與肝臟細胞,皆具備與原始病人細胞相同的生理、病理與藥理等特性。因此,比起現有的體外研究模式,iPSC技術更適合用於疾病模式模擬、藥物毒理測試及新藥開發,甚至能取代藥物初期臨床試驗,避免將新藥直接用於人體,也比實驗動物更能精準反映藥物對人類細胞的效果及毒性。

美國總統歐巴馬於2015年宣布的精準醫療啟動計畫(Precision Medicine Initiative)即以iPSC作為標題,揭櫫由iPSC所帶領之精準醫療時代正式來臨。

臺灣iPSC領域的研究與發展,由生技醫藥國家型科技計畫(NRPB)積極推動。2015年1月成立「人類疾病誘導型多潛能幹細胞服務聯盟」(NRPB Human Disease iPSC Service Consortium),由中研院生醫所、臺大醫院、臺北榮總、國家衛生研究院及食品工業研究所共同組成,並與全臺超過12家醫學中心策略聯盟,至今已產製19個疾病、近60株疾病iPSC,以及15株正常人iPSC,並陸續公開寄存於食工所生資中心,提供本國研究人員申請使用,聚集臺灣iPSC研發能量。

研討會報名踴躍,匯集國內產學界近400人與會。科技部生科司司長蔡少正、中研院院士暨前國家衛生研究院院長伍焜玉、中研院分生所特聘研究員鍾邦柱、中研院分生所特聘研究員孫以瀚、臺大醫院院長何弘能、臺灣細胞醫療促進協會理事長陳耀昌、臺灣幹細胞學會理事長錢宗良、慈濟醫學院院長楊仁宏、成功大學教授吳華林、中國醫藥大學教授吳國瑞、馬偕醫學院校長魏耀揮等國內知名幹細胞領專家,皆與會進行演講並主持討論,並依照iPSC分化為神經細胞、心肌細胞、肝臟細胞、胰島素分泌細胞、視網膜細胞等各大領域論壇討論,探討這些細胞應用於臨床藥物篩選、毒理測試、致病成因探索、細胞治療等方面的應用,共同腦力激盪未來臺灣iPSC領域的研究與應用方向。

-

黃瀞瑩博士,中研院生物醫學科學研究所博士後研究、人類疾病誘導型多潛能幹細胞服務聯盟 統籌執行

ipsc@ibms.sinica.edu.tw (Tel) +886-2-2652-3002/+886-2-2652-3072

-

相關連結

首頁

首頁